考古探索

古代DNA

古代DNA的研究是一項非常耗時且燒錢的工作,但它確實為我們了解過去人類、動物、生物相提供了最直接的生物證據。其研究方式與現代遺傳學的分析流程非常相似,只是相關前置作業更為複雜而繁瑣,同時,古代DNA的研究也更需要注意現代DNA可能帶來的污染源問題。

古代DNA研究的進展在早期非常緩慢,直至1998年基因複製(Polymerase Chain Reaction)技術的運用才有所改變。自分析技術逐漸成熟,可見古代DNA的研究於跨時代間的運用,如提供直接的證據來測試古代與現代族群間的差異性、以動植物做為文化擴散的研究對象、刑事案件的鑑定。

舉例來說,早期化石人的研究都仰賴形態學的分析,也就是依外形比較來進行人種或族群的分類。而古代DNA的研究分析為化石人的研究另開一扇大門。最早的古代DNA研究為1984年Hihuchi等人對於斑驢(quagga,一種已絕種馬科動物)的分析,不過,最早的化石人研究發生於1997年,也就是尼安德塔人(Neanderthal或Homo sapiens neanderthalensis)的基因研究(Kring et al. 1997)。除了尼安德塔人,比較頻繁且著名化石人的研究還包括丹尼索瓦人(Denisovan或H. altaiensis、H. sapiens denisova),同時,遺傳學證據也指出,丹尼索瓦人與尼安德塔人、現代人(anatomically modern human或 Homo sapiens sapiens)皆有通婚。

以菲律賓Ayta族群為例,菲律賓Ayta族群是生活於菲律賓的一種黑人族群,目前可知這類黑人族群於5萬3千年前即與巴布亞人(Papuan)於血緣可以分開計算,並因與南島語族族群通婚而身具東亞人的親緣關係。但最重要的是,雖然尼安德塔人的傳承可見平均分布於菲律賓所有族群中,丹尼索瓦人的基因於所有菲律賓族群中卻有所不同。其中,Ayta族群身具全世界人群中最高的丹尼索瓦人基因比,甚至比澳巴人(Australopapuans)還高出30-40%。這說明了Ayta人與丹尼索瓦人的通婚發生於晚近或是通婚頻率較其他族群還高(Maximilian et al. 2021)。

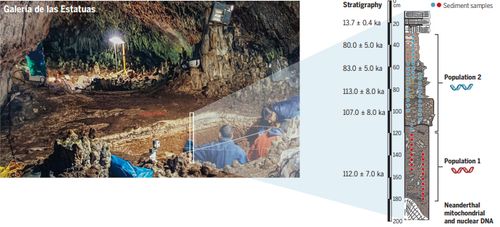

除了從骨骼或牙齒中直接萃取DNA,晚近的研究顯示沈積物中的礦物與有機物可以與DNA鏈結,因此,借由洞穴沈積物的分析,Slon等人從中發現豐富的古代哺乳類的DNA,包括化石人的DNA,特別是在沒有骨骼化石發現的區域,這種方式就格外重要(Slon et al. 2017)。

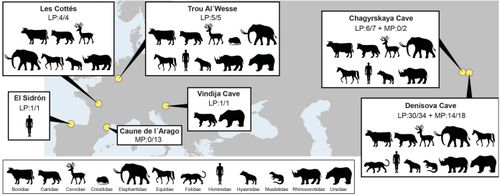

以Vernot等人的洞穴沈積物研究為例,他們運用核DNA(nuclear DNA)與粒線體DNA(mitochondrial DNA)的變化,發現於距今約10萬年前的更新世(Pleistocene)晚期,西班牙曾有尼安德塔人的群體發生大規模轉換(Vernot et al. 2021)。而Zavala等人於丹尼索瓦洞穴也同時發現於距今19萬年前與13至10萬年前兩次大型哺乳動物的變化:前者有鬣狗、洞穴熊變棕熊與最早的尼安德塔人蹤跡;後者鹿科與馬科增加、2群鬣狗與洞穴熊消失且不見丹尼索瓦人的蹤跡;直至4萬5千年前,現代人的粒線體DNA首次出現於這批洞穴沈積物中(Zavala et al. 2021)。至於在中國甘肅白石崖溶洞發現的夏河下顎本身雖然並未發現DNA,但其洞穴沈積物確實檢驗出化石人的基因,並顯示丹尼索瓦人在當時已普遍出現在亞洲(Zhang et al. 2020)。

如前所述,古代DNA的分析可進行跨時代的研究,因此,除了加深我們對上萬年化石人與動物相的認識,晚近幾千年的臺灣本土研究也有一批人在努力進行中。臺灣本土首篇以古代DNA研究親緣關係的文章乃是以臺南烏山頭遺址出土人骨為研究對象(鄭萱宜2004)。在鄭萱宜的研究報告中,她嘗試以5個樣本說明烏山頭遺址所代表的人群與現代布農族(Bunun)的關係最相近。其後,陳堯峰等人於2007年以同批樣本分析的結果也指出,史前烏山頭人與布農族較為接近。

再者,臺灣地區發現最早的史前人乃位於馬祖的亮島遺址,於其上出土二具人骨,分別是距今8190與7550年的亮島人1號與亮島人2號,經檢驗,前者為男性、約30歲、身高154-163.44公分、屬單倍群E;後者為男性、約30歲、身高165-169公分、屬單倍群R9(陳仲玉等2013)。

另外,花蓮嶺頂遺址的出土人骨研究亦發現,嶺頂1號的屬單倍群C4a2、嶺頂2號的屬單倍群N9a1、嶺頂4號的屬單倍群B4c1b2、嶺頂5號的屬單倍群Z、嶺頂11號的屬單倍群B4b。其中,C4a2與Z較常見於現代東亞大陸,說明新石器中期的臺灣東岸已有這群人的造訪(Huang et al. 2018)。最後,南科三抱竹遺址出土人骨也曾進行古代DNA分析,只可惜因基因遺留過於片斷而未曾指定所屬單倍群,但於遺傳統計學的協助下,作者認為其與東亞人的關係較為接近(Lin 2009)。

古代DNA的殘破雖然使我們需要花費很大的心力才能揭開史前的面紗,但我們確實可以藉此一展過去人類或生物的最真實面貌。

引用書目

Chen, Yao-Fong, Kun-Sheu Lee, Hsuan-Yi Cheng, and Mutsu Hsu

(2007)Mitochondrial DNA Analysis of an Ancient Population in Southwestern Taiwan. Journal of Genetics and Molecular Biology 18(1): 18-22.

Higuchi, R. G., Bowman, B., Freiberger, M., Ryder, O. A., Wilson, A. C.(1984) DNA sequences from the quaqqa, an extinct member of the horse family.Nature 312: 282-284

Huang, Jin-Yuan, Yean A. Trejaut, et al.(2018)Mitochondrial DNA sequencing of Middle Neolithic Human Remains of Ling-Ding Site II:Implication for the Social Structure and the Origin of Northeast Coast Taiwaneses. Journal of Phylogenetics & Evolutionary Biology 6 (2). DOI: 10.4172/2329-9002.1000200

Kring, M, A. C. Stone, R. W. Schimitz, H. Krainitzki, Mark Stoneking, and Steven Pääbo (1997) Neanderthal DNA Sequences and the origin of modern human. Cell 90: 19-30.

Larena, Maximilian, James McKenna, et al. (2021) Philippines Ayta possess the highest level of Denisovan ancestry in the world. Current Biology 31: 4219-4230.

Lin, Hsiu-Man (2009), The Biological Evidence of the San-Pau-Chu Peoples and Their Affinities, PhD dissertation, University of New Mexico (unpublished).

Slon, Vivian, Charlott Hopfe et al. (2017) Nanderthal and Denisovan DNA from Pleistocene sediments. Science 356: 605-608.

Vernot, Benjamin, Elena I. Zavala, et al. (2021) Unearthing Neanderthal population history using nuclear and mitochondrial DNA from cave sediments. Science 372: eab1667.

Zhang, Dongju, Huan Xia, et al. (2020) Denisovan DNA in Late Pleistocene sediments from Baishiya Karst Cave on the Tibetan Plateau, Science 370: 584-587.

Zavala, Elena I., Zenobia Jacobs, et al. (2021) Pleistocene sediment DNA reveals hominin and faunal turnovers at Denisova Cava. Nature 595: 399-403.

陳仲玉等(2013)《『亮島人』DNA研究計畫》。連江縣文化局。

(本文作者為史前館南科館管理中心副研究員)