新一波的文化要素──別具特色的圓山文化

臺灣向來和周邊地區互動頻繁,經常可見技術交流或概念採借的痕跡。新石器時代晚期,臺北盆地人群所製作的陶器與石器,明顯地添加了新元素,功能性設計也不同於臺灣其他地區,推測是與島外人群頻繁接觸所致。

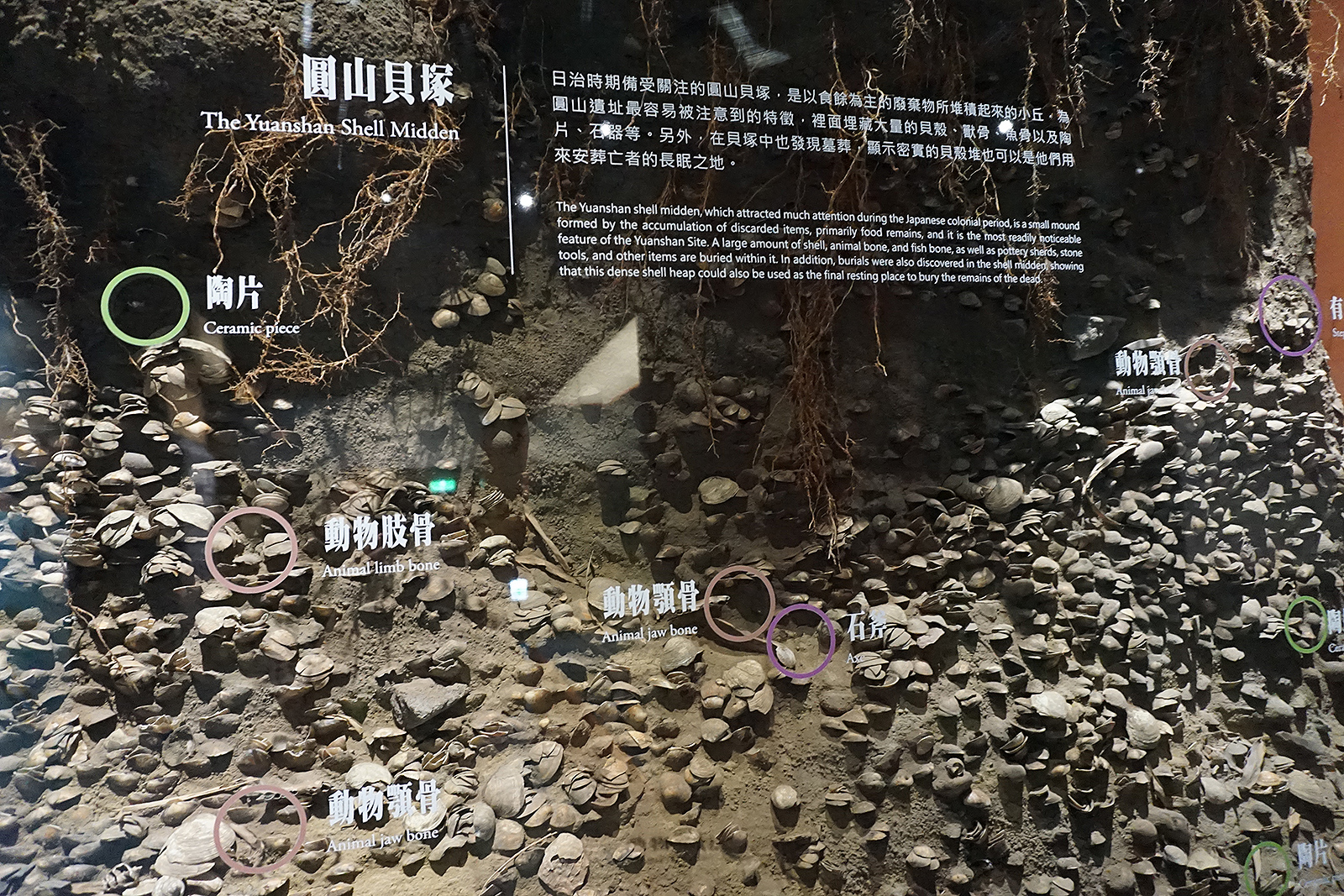

垃圾堆中的秘密

在臺北盆地依水而居的圓山文化人,以骨角器作為漁獵工具,撈捕及食用魚類、貝類。將吃剩的貝殼、獸骨、魚骨等食餘及廢棄的陶片、石器等集中堆積成小丘,形成圓山遺址中最引人注目的「貝塚」。透過分析貝塚內的遺留種類,則可還原當時人群的食物來源、用具,甚至是古環境等。

有段石錛

有段石錛為新石器時代晚期圓山文化最具特色的石器,其側面呈現階梯狀,作「有段」的設計,利於將石錛用繩索固定在木柄上,強化穩定度。

有肩石斧

圓山文化另一項特色石器為有肩石斧,其較寬的刃部具有弧度,較窄的柄部則磨製出利於在木柄上綑綁固定的雙肩,即為其名稱中「有肩」的由來。

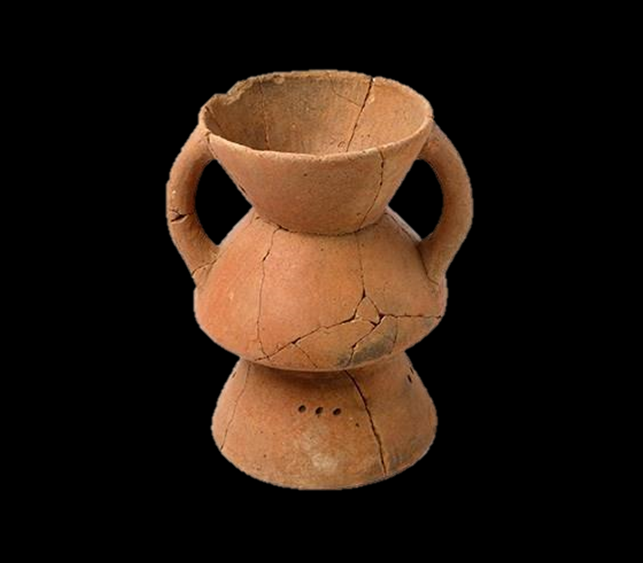

雙口罐

這件表面塗抹著紅色陶衣,僅存帶流口緣的雙口罐,是圓山文化特殊的陶器類型,少見於臺灣其他史前文化遺址。

人形陶偶

圓山文化人常在陶器上加裝把手,例如這件人形陶偶可能就是作為陶器的把手使用。具象的擬人形態,顯現了史前人群對於人體姿態的描摹與觀察。

黑陶乍現──悶燒淬煉的細緻工藝

新石器時代晚期,受到黑色風潮製陶技術的影響,在傳統紅陶之外,製作技術有所差別的灰黑色陶器,也被廣泛地應用於生活之中。

臺灣西部地區盛行黑陶,以中部的營埔遺址和南部的大湖遺址、鳳鼻頭遺址為代表,當時盛裝食物的器皿、捕魚用的網墜,或是陪葬品等多使用黑陶,但配戴在身上的裝飾品如陶環,則仍然以紅陶為主。

燒製黑陶的秘密

紅陶與黑陶來自兩種不同的燒製技術。燒陶時,陶土中的鐵離子遇熱氧化會產生紅色的氧化鐵,便形成紅陶。如果在燒製後段覆蓋草、落葉或濕材加以悶燒,阻隔空氣進入,此時鐵離子就會因為缺氧而還原成黑色。

細緻的紋飾

黑陶以素面為主,早期在口頸部常施有紋飾,紋飾多變且繁複。有的採用刻劃方式,以並排尖狀物或梳狀物在器表拖曳出波浪狀的紋路,形成櫛波紋;或刻劃兩排方向交錯的斜線而形成羽狀紋;有的將血蚶貝殼壓印在器表成為貝印紋;有的以植物莖桿或圓形印模壓印成圈印紋。

.png)

埋葬風俗

從發掘出土緊密排列的柱洞,可知當時人們居住在架高的干欄式建築,聚落內的住屋分布相當密集。墓葬多位於住屋周圍,成人以俯身直肢葬為主,墓主頭側上方通常會放置一個陪葬用的陶器,嬰幼兒則採用甕棺進行埋葬。

多元用途的容器

陶缽、陶罐和陶瓶是烏山頭遺址中最普遍的器形,考古學者推測應是日常使用的飲食容器,有時也作為陪葬品,而陶缽也可能作為甕棺葬具的蓋子。

紅陶革新──返璞歸真的美感與生活新風貌

在臺灣西部發展黑陶文化的同時,東部地區仍保持紅陶文化的傳統,但在美學風格上,逐漸捨棄繩紋裝飾,改以簡約樸素的表面為主流。藉由不同區域人群的往來交流與互相影響,此時期的器形設計也出現同中帶異的區域性風格,其共同元素為陶罐上加裝各式各樣的把手,造型豐富且多樣。

區域性的差異

東部紅陶基本多為無足無把的陶罐,依照地區又大致可分以為北、中、南段不同風格,例如縱谷與海岸北段使用雙豎把陶罐;中段的雙豎把陶罐以高圈足為特色;南段以帶橫把陶罐為主要日常生活使用,而雙豎把圈足罐則用於陪葬品,尺寸上可說是中段款式的縮小版本。

祭祀與信仰

卑南遺址出土大量陶杯。通常為單數成組,推測具有祭祀的功能,有些則是在石板棺之中或之外被發現,顯示也可能作為陪葬品使用。

聚落建築

卑南遺址中的聚落建築由板岩、礫石構成,以竹木為壁、茅草為頂,分為前庭、前室和後室。屋舍後方設有陰涼防曬、半地穴式的砌石圈,作為儲藏糧食之用。卑南文化人通常配合聚落方位,於家屋附近埋設石板棺。藉由發掘出土廣大且多量的結構推測,當時已發展出大規模的聚落。

屋舍結構

石柱與石梯都是卑南遺址史前家屋結構的一部分,分別使用大型板岩與石英雲母片岩加工而成,由於並非每一家戶都有,顯示出各家戶在取得如大型石材這類特定資源的能力不同,也代表當時的屋舍結構可能不只有單一的樣貌。

卑南文化岩雕石梯(重要古物)

(卑南遺址)

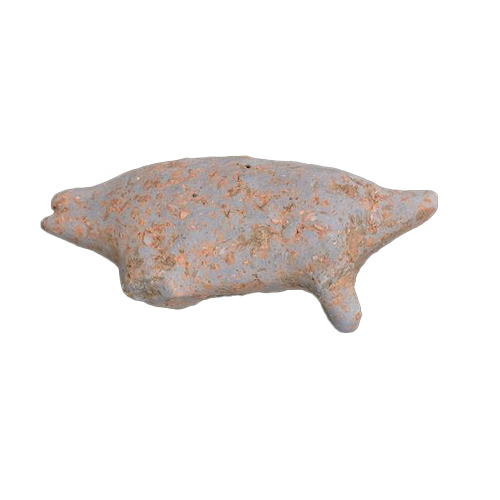

史前療癒小物

卑南遺址出土許多捏塑出特別造型的陶偶,與動物形態相似,有些像狗、豬、熊或羊等形狀,姿態各異。根據陶偶足部的底部平面推測,可能多作為陶容器的把手。

特殊的墓園形式

長光遺址可見兩種墓葬形式,一種是由礫石圍繞石板棺所形成的墓園,略呈正方形,於石板棺旁有大量陶容器,並有一些玉器及石器放置陶器中或墓園內外,推測皆作為陪葬品。另一種為甕棺,其埋葬方式是將遺體放入甕棺,再將甕棺斜立、平躺或直立埋入土中,也可見將剖開的大型陶罐覆蓋在遺體上。由對待亡者的方式,可見此時已有複雜的社會樣貌。