玉器風華──玉器文化的巔峰

自新石器時代早期開始,人們已知琢玉成器,用於工具、武器或裝飾,也用於陪葬,作為身分地位的象徵。花東縱谷北段中央山脈區域是臺灣閃玉的唯一產地,然而新石器時代臺灣各區域以及外島的遺址中均有玉器出土,可知島內外物質文化亦廣泛流動。

其中以卑南文化的玉器表現最為卓越,形制變異多樣且繁複,有許多經典之作,是史前玉器文化的代表。

人獸形玉玦(國寶)

以雙人雙手叉腰,頭部頂著一隻像貓科動物的「獸」構成其形象,這類型的耳飾流行於距今2,800年前至2,300年前,全臺多處遺址都有出土。這件玉耳飾在作為陪葬品前獸身已斷裂,斷裂處兩端各有一個小修補孔,顯示它深受史前人類的愛惜。

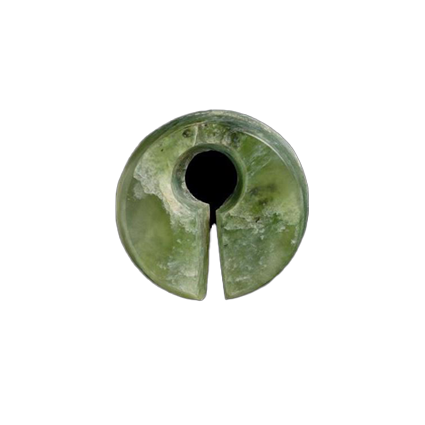

喇叭形玉環(國寶)

以塊狀玉材雕琢而成,其玉材墨綠而通透,一體成形,喇叭口部光滑圓潤,是臺灣史前玉器中極為少見的玉器形制,出土時配戴在石板棺主人的左手。

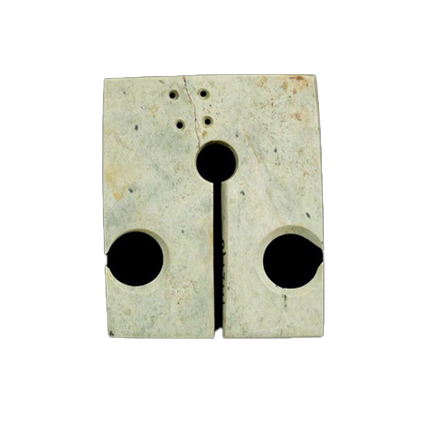

玉管(國寶)

5件為一組的玉管出土時收成一束放在石板棺主人身旁。玉管自兩端往中央鑽穿,鑽穿孔非常細小,孔徑大約僅1公分,展現史前人高超的玉器工藝技術。它長約29公分,作為裝飾配件極易斷裂,推測可能已昇華為具有象徵性意義的玉器。

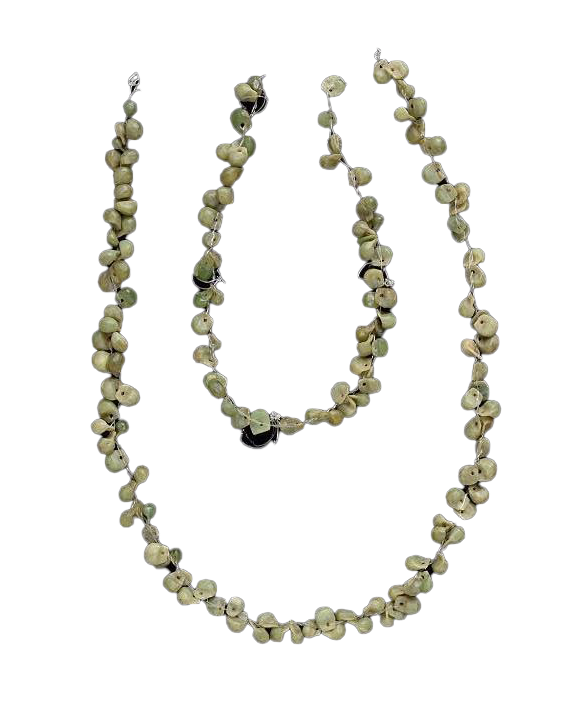

鈴形玉串飾(國寶)

由152顆大小類似、質地精良的鈴形玉珠構成,玉珠頂部的細小孔洞用於串線。配戴時可能將玉珠編織成綴飾,圈繞或垂墜在頭部或髮髻。

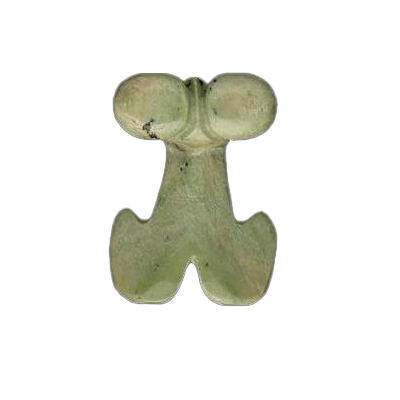

花岡山文化蛙形玉飾(國寶)

史前館典藏品中唯一一件動物形玉飾。它的外形像隻小青蛙,一面刻著一雙圓滾滾大眼睛及分岔雙肢,另一面則刻出口形凹槽,其功能可能是方便史前人用細繩將小青蛙配戴在身上。

裝飾美學

玉耳飾形制多變,有方形、圓核形、圓核形帶突起、几形等,卑南文化的不同階段流行不同樣式,由早期、中期至晚期分別流行方形、環狀和帶四突起耳飾,而較特殊的人獸形耳飾及多環獸形耳飾等主要在晚期出現。

生死相隨

除了裝飾品如玉串飾、玉環或玉耳飾可能作為陪葬品外,玉質箭鏃、矛頭或錛、鑿也是常見的陪葬品。

玉器工藝

臺灣閃玉產自花蓮縣壽豐鄉豐田一帶,史前人群可能於鄰近溪谷採集玉料後送至製造場,以石英片岩做成的鋸片進行切割加工。支亞干(萬榮.平林)遺址是臺灣最大、最完整的史前玉器製造作坊,年代應自新石器時代中期至鐵器初期,出土的玉廢料、玉圓核皆為製作玉器時產生的遺留。