國際頻道

看見澳洲──19世紀澳洲白人拓殖者的《PLENTY 豐盛》想像(上)

《PLENTY 豐盛》是一檔小而沈重的展覽,由昆士蘭美術館及現代美術館(Queensland Art Gallery and Gallery of Modern Art,簡稱QAGOMA)機構策展人Geraldine Kirrihi Barlow所策劃(註1)。由館名可知,QAGOMA是由兩間原本獨立的藝術機構改制合併而成,其中QAG(昆士蘭美術館,Queensland Art Gallery)的前身是開館於1895年的國家藝廊(National Gallery)。當時開館的重要幕後推手之一,是自英格蘭移居昆士蘭不到五年的藝術家Godfrey Rivers,他在移居後旋即加入成立甫兩年(1887年)的昆士蘭藝術協會(Queensland Art Society),成為當地藝術界重要角色,包括促成國家藝廊的成立。

策展人回顧機構內兩組創作年代久遠的館藏。一組為1883至1885年間,英國年輕女畫家Harriet Jane Neville-Rolfe來到昆士蘭中部探親期間所留下的一組水彩素描作品;另一組為同樣是來自英國的拓殖者、地主暨政治家Thomas Lodge Murray-Prior,在1892年捐贈給QAGOMA(當時為國家藝廊籌備時期)其11件法蘭德斯畫派與荷蘭畫派(Flemish and Dutch paintings)(註2)的私人收藏,成為創館館藏。

兩組作品各別陳列在一左一右、兩個獨立且對稱的長條形黑色空間,以「黑」來回應澳洲史上的黑暗歷史,同時也向澳洲第一民族努力去污名的黑「Blak」(註3)所致敬。策展人不只是看見畫面上呈現的自然美景、富裕豐饒、歐陸寫生傳統,這兩組作品在相互對照後,更顯影出澳洲第一民族所面對歐洲拓殖者帶入的衝擊,為我們揭露歷史真相。

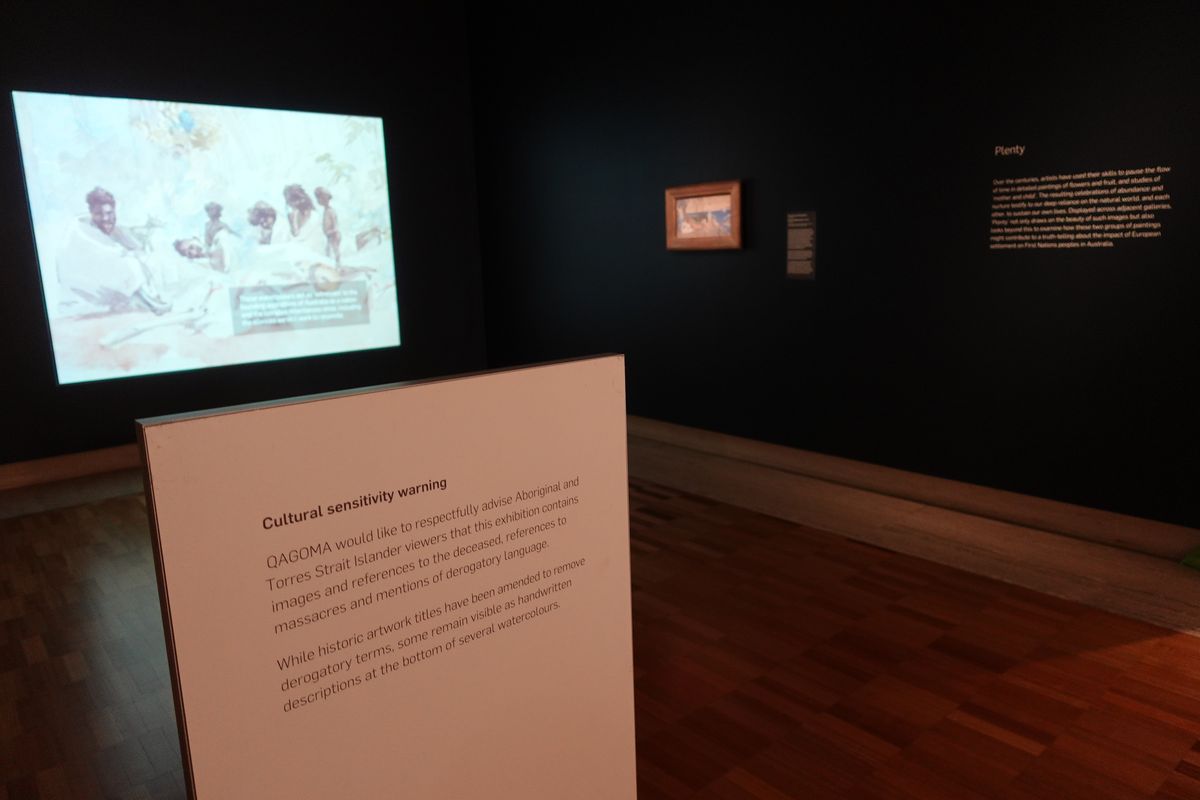

展場入口的警示,告知第一民族觀眾此展覽內容涉及文化敏感的圖像和語言;歷史時代所留下的藝術作品名稱,雖皆已重新命名以符合當代思維,然而視覺畫面與詮釋文字仍無法避免。

Murray-Prior捐贈藏品中,有一幅由出生奧地利、青壯年時期活躍於澳洲的藝術家Eugene von Guérard的作品,繪於1861年的〈約翰・金恩先生的牧場〉(Mr John King’s Station),陳列在長條型展間的一端。一如繼往,von Guérard善於描繪歐洲拓殖者所圈佔的領土全景風景,然而此作不尋常之處是,畫面前景中央安置了一組穿著Gunnai Kurnai族傳統服飾的第一民族家庭,雖畫中光線略為陰暗,但看得出一家人一派悠閒輕鬆;而左後方不遠處,則可見到白人地主約翰・金恩先生,以及修整牧場圍籬的園丁。圍籬後方,即是地主自1940年代起所圈佔的廣袤綠地。

Eugene von Guérard,〈約翰・金恩先生的牧場〉(Mr John King’s Station),1861。

之所以不尋常,是因為同時期的類似畫作,第一民族身影通常遭到抹除,彷彿宣告澳洲這座古老大陸是一片無人的荒野之境,理當由歐洲人拓墾、開發。然而von Guérard這幅作品雖然難得見到第一民族身影,但偏偏卻又是造假、「後製」的,因為當時澳洲第一民族全面地經歷歐洲拓殖者的驅趕、強迫遷移,甚至遭到屠殺,不可能如畫作這般寧靜安和。

策展人Barlow更直言不諱地指出,原藏家Murray-Prior當時居住於今日布里斯本的西北邊,當時投身昆士蘭地區邊界戰事中,更在其鄰居Fraser一家遇難後,Murray-Prior組織了一批武裝拓殖者,展開對當地Jiman族人的屠殺。

〈約翰・金恩先生的牧場〉被陳列在展間一端,與它面對面的另一端,則是在玻璃櫃中橫放的一把來福步槍,槍身印有「VR」皇家標記,是「Victoria Regina」的簡寫,意為「維多利亞女王」,屬於澳洲殖民政府因戰略所設立的「原住民警察」(Native police),在1860年代所普遍使用的款式。原住民警察由受迫或受降於殖民政府的第一民族所組成,受白人指揮官管理,主要職責是沿著殖民地邊界進行巡邏,在族群衝突的前線進行突襲。

d Harding,〈力求返還:這件不是由我承擔〉(Repatriation Effort: This Is Not Mine to Bear),2016。

這件作品是來自昆士蘭中部第一民族(Bidjara、Ghungalu與Garingbal族)藝術家d Harding的作品,作品名稱為〈力求返還:這件不是由我承擔〉(Repatriation Effort: This Is Not Mine to Bear)。d Harding的祖先,有很大的可能即是當年原住民警察的一員;藝術家質問,在第一民族選擇成為原住民警察的那一刻,他們穿越未知世界卻不知自己即將面臨的殘酷,他們的生存條件充滿了人性缺陷。此步槍款式也同樣是當時拓殖者普遍在武裝攻擊、屠殺第一民族時所普遍使用的;至1894年止,墾殖區的原住民人口數從188,000人降至18,000人。

〈力求返還:這件非由我承擔〉在作品名稱上反轉了博物館的「返還」行動,原本以返還原住民人骨遺骸以及聖物為主的博物館行動,第一民族藝術家卻提問:這件不是由我承擔,請問該物歸何處?在此小小展間的長軸上,步槍赤裸裸地直視著約翰・金恩先生牧場上寧靜安和的族群共融景象,將澳洲昆士蘭地區一帶19世紀的墾殖民傷痛歷史,巧妙地以極少量的美術作品,呈現在觀眾眼前(未完待續)。

註1:筆者於2023年7月間參觀此展覽,該展位於QAGOMA常設展廳一角,然展期至2024年1月28日止(參考官方網站)。

註2:法蘭德斯畫派與荷蘭畫派以花、果、瓷器、酒等靜物寫生,呈現豐饒富足且品味生活的氛圍。

註3:澳洲第一民族以「Blak」(黑)這個字翻轉澳洲對於黑膚色、黑人、黑文化在歷史、再現、象徵的詮釋權。藝術家Destiny Deacon在1991年首次使用此字,透過重新拼寫殖民者的語言,使語言成為被殖民者自我定義與自我表達的工具。

(本文作者為史前館遺址發展組助理研究員)