博物館頻道

還以為走進了夜店,原來是「微觀.史觀」考古特展!

轉吧~轉啊~七彩霓虹燈~

什麼?!史前館裡竟然藏了一間考古主題夜店??

啊不是,原來是運用繽紛又迷幻風格的考古特展。

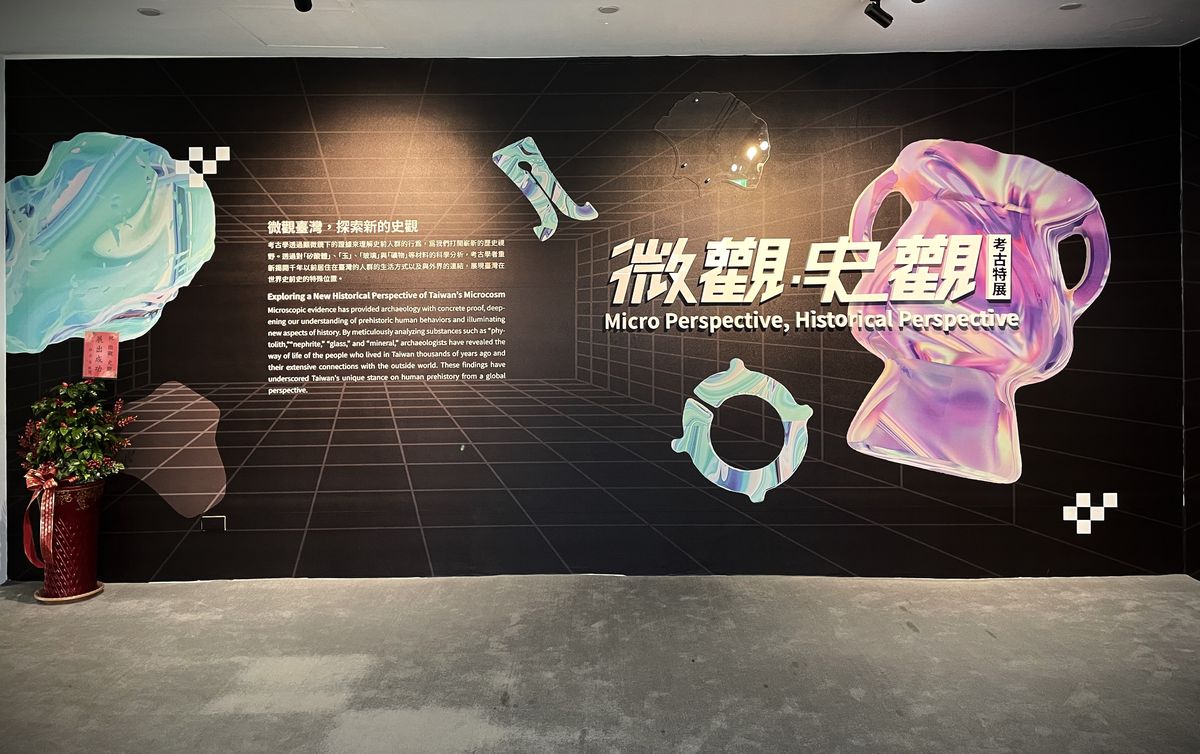

顛覆博物館是神聖知識殿堂的形象,史前館考古策展團隊繼可愛貓咪系列考古特展後,再度推出科技、繽紛、迷幻炫目的主視覺結合考古知識內容的特展,期望可以吸引更多民眾觀展,也結合了互動設計,讓考古學不再是生硬的知識,同時也帶給觀眾耳目一新的體驗。

矽酸體霓虹燈。

微觀臺灣,探索新的史觀

臺灣不只四百年,史前館的「臺灣史前史常設展廳」介紹了臺灣從三萬年到五百年前生活在這片土地上豐富深厚的人群故事,而「微觀.史觀」考古特展則進一步帶出考古學如何從顯微鏡下的視野,窺見千年前的臺灣與世界的連結。海洋,從來就不是這座島嶼的阻隔,而是連結世界的道路。

史前館考古策展團隊串連康樂本館及南科考古館在兩地同時展出「微觀.史觀」系列特展,展示主軸皆以考古學研究發現可能只有µm(微米)尺度的微觀證據,帶出其所承載史前重要的歷史發展。

南科考古館「微觀.史觀-連結世界的史前臺南」情境體驗展於2024年3月28日率先開展,以「橄欖石玄武岩」、「玻璃」、「瓷」等與史前臺南相關的研究為主題,從微觀研究成果帶進史觀的視角,並搭配情境互動體驗,讓民眾在觀展時可以穿梭在不同時代場景身歷其境。

康樂本館的「微觀.史觀」考古特展則於5月18日博物館日閃亮開展,本特展展現考古學者透過對「矽酸體」、「玉」、「玻璃」與「礦物」等材料的科學分析,重新揭開千年以前居住在臺灣的人群的生活方式以及與外界的連結,展現臺灣在世界史前史的特殊位置。以下分區介紹。

「微觀.史觀考古特展」主視覺牆。

矽酸體-顯微鏡下的植物細語

植物矽酸體是近年來的新興研究領域,考古學者透過實驗技術及顯微鏡,可從遺留中提取極微小的矽酸體。雖然植物會腐壞,但矽酸體因其特性卻可長久保存。從矽酸體的形狀與特徵則可辨識出不同的植物種類,進而可以透過物種辨識,瞭解古代環境,以及史前人群吃些什麼以及利用植物的情形。

而關於史前人群的生活行為,往往透過器物研究來推測與還原,如以農業相關的工具出現與否,來推測是否有農業行為,透過矽酸體研究則打開了新的視野。例如,在卑南遺址發現豐富的秈稻矽酸體,讓我們發現原來在3500年前臺灣東部地區的農業發展已經十分富足,是不是開始可以想像卑南山腳下那一大片黃澄澄的稻田了呢?

展場除了展示與農業相關的石器藏品,策展團隊也規劃了一區抽拉罐互動裝置,讓觀眾可以比對矽酸體及其現生植物的實體樣貌,更能具體感受考古學者之眼—一顆一顆不同形狀的矽酸體,對研究者來說都是一株一株生長在千年前土地上的植物呢。除此之外,策展團隊也努力與國外媒體公司NHK EDUCATIONAL CORPORATION取得影片授權,更細緻展現矽酸體的各種樣貌。

展場的植物抽拉罐。

玉-千年前的臺灣製造

美石謂之玉,尤其是晶瑩剔透的綠色閃玉,自古至今都為人們所癡迷與珍愛。臺灣也有閃玉的礦脈,位於花蓮豐田一帶便是目前所知的玉礦產區。根據分析臺灣閃玉所含黑色鉻鐵礦的化學成分,發現其中某些元素的含量比例與其他地區所生產的閃玉並不相同,可說是臺灣玉的重要特徵,因此可藉由此成分特徵,區辨是否為產自臺灣的閃玉亦或是來自其他玉礦產地,進一步進行產源追溯。

史前臺灣除了在各地都發現玉器之外,也曾在東南亞地區發現與卑南遺址相似的玉飾品。學者透過臺灣玉礦獨特的成分進行分析比對後,發現符合臺灣玉的成分特徵,也更進一步發現甚至有些外型為東南亞風格的玉器可能也是以臺灣玉製作,進而揭開臺灣玉從產地、加工到出口的一系列旅程,以及史前人群之間的交流互動網絡。透過考古研究發現,原來早在4000年前的新石器時代就有 Made in Taiwan 的產品外銷至東南亞。

由於本館典藏了許多珍貴的玉器藏品,因此本區也是展品最豐富的主題區,但為了展現臺灣各地史前玉器的多元性,本次特展也向新北市立十三行博物館、花蓮縣文化局合作借展,幾件首度亮相的精緻玉器也增添了本區的亮點。另外,本區也放置了讓觀眾可親手觸摸玉礦的區域,由研究人員前往玉礦區域採集,並與豐田在地製玉職人合作製作出「玉見臺灣」燈箱,臺灣玉的翠玉、蠟光質地之美以及蘊藏成分秘密的黑色鉻鐵礦皆可一覽無遺。

「玉見臺灣」燈箱。

臺灣玉的擴散。

玻璃-千里流轉的史前貿易

紅色、藍色、綠色、橘色、黃色等五顏六色的玻璃珠,到了鐵器時代開始陸續出現在臺灣,取代了盛極一時的玉器文化。從形狀來看,這些珠飾的外觀非常簡單,直徑大致不超過1 cm,從外觀很難確認其來源地,不過玻璃的化學成分則透露出非常重要的資訊。

由於燒製玻璃的原料主要是矽砂,不容易熔融,因此需要添加一些物質作為「助熔劑」降低熔點、以及作為「著色劑」來製作出五顏六色的玻璃。由於不同成份顯示產地差異,因此透過對出土於臺灣的小小一顆玻璃珠進行成分分析研究,像是放映出人生跑馬燈一般,從終點一路追溯至中繼站-東南亞,再追溯至遙遠的產地-南亞或是西亞,進而推論史前的交流和貿易網絡。透過考古發現的微觀分析,能更深入地理解這些文化差異與連結,進而拓展對古代社會互動的理解。

呼應多彩的玻璃珠,本區也是色彩最為繽紛的一區,而本區也透過互動裝置讓觀眾可以透過遊戲體驗製作玻璃的過程。除了展出考古發掘出土的玻璃珠之外,也向中央研究院歷史語言研究所商借展出玻璃實驗膠餅,呈現玻璃珠及研究的材料製備過程。

多彩繽紛玻璃區。

礦物-陶片裡的礦物星圖

陶器研究是考古學的重要基礎,也是人群工藝技術及文化的載體。透過對陶器的外型比較,可以識別可能的功能性、區域之間的關係及年代早晚。用顯微鏡觀察陶器表面,則可觀察到史前陶匠留下的蛛絲馬跡,例如製陶的技法、施紋方式、表面處理等等。考古學引入地質學的岩象分析方法後,透過觀察製備成0.03mm厚度的陶片切片下的礦物組成,能夠更深入研究陶器的陶土成分、摻合料等細節,進而探索陶土的可能來源地。

由於地質環境的差異,不同區域所取得的陶土礦物組成會有很大的差異,因此透過辨識陶土的原料及摻雜的礦物種類,可以瞭解是否為在當地取得原料、製作而成;若非當地環境可取得的材料,則可進一步推測其與來源地的關係。這使得陶器研究不再僅限於形制,而能透過微觀的岩屑或礦物成分來理解人群之間可能的互動網絡。

本區特地規劃花東礦物觸摸臺,讓觀眾可以實際觸摸,並可觀察縱谷區域與海岸區域岩石種類的差異。另外也展出去年本考古團隊執行計畫發掘出土的桃園白沙屯.埔頂遺址陶片與切片研究,帶給觀眾最新的研究成果。

微觀視角的陶器。

微觀世界下的宏觀視界

在微觀的視角下,考古遺留所蘊含的資訊遠比肉眼所見更多,即使是一片不起眼的破碎陶片或是玻璃碎片,其所承載的可能是數百、數千公里以上的人群交流互動史,讓我們得以一窺千年前的偉大旅程。種種細微的發展與變遷在日積月累之下,逐漸形成臺灣這塊土地今日的多元文化樣貌。透過考古學以及微觀研究,揭開了臺灣沒有被記載的歷史,以及更深更廣的視界。

(本文作者為史前館研究典藏組研究助理,「微觀.史觀」考古特展策展團隊成員)