考古探索

史前陶器的百步蛇紋── 卑南遺址及上里遺址的考古發現(下)

三和文化2300年前的陶器裝飾虛線幾何蛇身紋,比其更早的是卑南文化晚期的實線蛇身紋,可早至2500多年前。上期文章〈史前陶器的百步蛇紋──卑南遺址及上里遺址的考古發現(上)〉已介紹卑南遺址菱格紋及三角紋陶片,這種卑南文化晚期紋飾陶的研究,是因延平鄉上里遺址之卑南文化晚期石板棺陪葬一件完整的菱格紋陶罐,使筆者得以連接及解讀卑南遺址的菱格紋陶片,而得到關鍵性進展,而且此項發現將三和文化陶器相關蛇紋飾的發展起始推前至卑南文化晚期。

壹、上里遺址紋飾陶罐

上里遺址位於臺東縣延平鄉紅葉村上里社區南方,北絲鬮溪右岸高程約500至550m一片緩坡上。遺址受現代耕作影響很大,史前文化層大多已被破壞或擾亂,僅小區塊可能保存原始文化層。

2013年時上里遺址在產業道路地表已經露出數具石板棺側板上緣,這群石板棺之陪葬玉器及陶器形式,屬於卑南文化晚期,顯示卑南文化晚期以後石板棺與玉器形式的發展與變遷。稍後以遺址所出木炭標本進行碳14定年,校正後年代為距今2645年至2351年。上里遺址所蘊藏的文化內涵可能為東部玉器文化晚期的關鍵文化樣相。

以下介紹的紋飾陶罐出自較大的石板棺,棺內還陪葬許多裝飾用玉器。因棺主頭部帶著玉排串成的額飾,兩手腕也都帶成串玉排,研判是女性棺主,該件紋飾陶罐攜帶極為重要的考古線索。

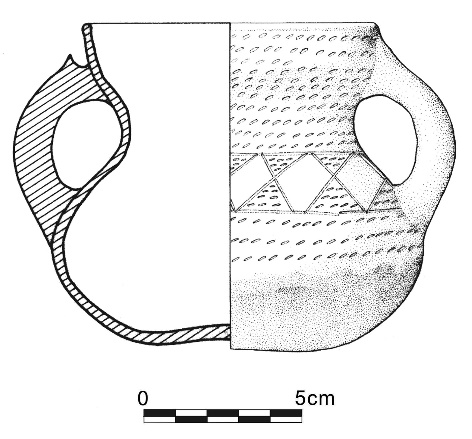

陶罐雖有裂紋然形制完整,並帶有特殊紋飾,保存狀態相當難得,高10cm,口徑9.6cm,帶成對豎狀橋把,把手上端各帶一縛繩用的圓穿,口緣開敞弧度較小,內頸線弧轉,頸折不明顯。底部為凹底,器壁均勻,胎壁厚度僅約3mm,由器表剝蝕處觀察,胎土主摻細砂,器表可見少量粗大變質岩砂,徑可達3mm。

陶罐器表殘留紅彩,幾乎滿布徒手以細尖器自由施作而成的細淺實線刻劃紋,其線條圖案示如下圖。主題圖案為頸下至腹腰環身施作一道寬2cm之帶狀紋飾,圖案組成為在連續交叉紋所形成尖角相對的三角形線框內施刺印紋,交叉紋左右不施紋,於是自然形成連續的留白菱格。

主圖案帶上方施多道環身平行短線印紋直至唇口,下方亦施三道環身橫列短線刺印紋,到腹部最大寬圍處。此外陶器周身之三角形線框內所施刺印紋制式化低,含點狀至短線,短線或平施或斜施,有些線框內滿施較長的斜線。在主圖案帶外的環身紋飾則是以短斜線紋為主,整體而言,紋飾施作自由,規整度較低。

由於圖案線條細淺,正常目視並不容易觀察圖案,器身殘留紅彩,且圖案線槽未見填其他色泥痕跡,因此若直觀陶器則其圖案偏於暗紋之視覺效果,在此以繪圖表現陶器主圖案,留白連續菱格紋應為帶狀圖案之重點表現。

上里遺址菱格紋陶罐。

菱格紋線條圖。

貳、上里遺址陶器主圖案

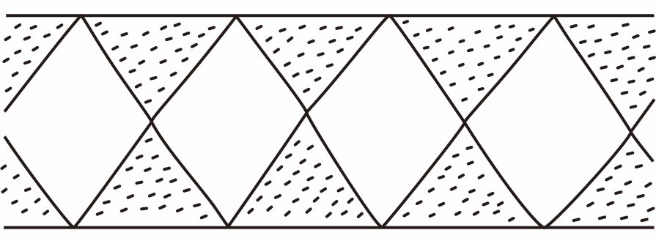

上里遺址除前述完整陶罐外,屬於卑南文化晚期的紋飾陶片數量相較卑南遺址少很多,紋飾也是以刺點紋、短線紋、弦紋、波浪紋等紋飾為主,這四種紋飾可作單施或一、二紋飾並列,茲不贅述。當然以菱格紋陶罐所帶紋飾及組合最為完整,主圖案為頂角相對之正倒三角形,三角框線內滿施短斜線或平線紋,連續分布形成左右留白菱格紋,主圖案規整化提取如下圖。

上里遺址菱格紋主圖案。

叁、陶器幾何紋飾文化意義

過去20年來長期研究三和文化的虛線蛇身菱格紋,由於卑南及上里兩處遺址陶器紋飾主圖案與近現代泛排灣族傳統陶壺器身所裝飾百步蛇之蛇背紋、蛇側身紋非常相似,因此最初觀察到上里遺址完整陶罐顯示之實線菱格紋及三角紋主圖案時,亦朝百步蛇紋飾作思考。亦即將卑南文化晚期陶器所裝飾菱格紋及三角紋推測為相關蛇身紋,係綜合長時間累積多遺址觀察經驗後進一步確定刻劃對象為百步蛇。

前文提到,卑南文化晚期陶器紋飾可能大部分來自對蛇類的觀察,如曲折紋、波浪紋可能是陶匠對蛇身波浪狀前進的刻劃,應屬蛇類普同行為而不限百步蛇,而三角形、菱格形幾何形圖案則可視為陶匠對於百步蛇身體紋飾所作詮釋,乍看似為抽象化,然傳達出早期對於蛇身花紋之寫實描繪。

卑南文化晚期陶器幾何紋飾主圖案由上述卑南及上里兩遺址關鍵陶器、陶片逐步辨識出來,其中複合圖案尤其具有重要文化特徵,可確定實線刻劃的幾何蛇身紋在臺灣東南地區起始於卑南文化晚期。可以作為起點,後續探討其於臺灣內外同時性、貫時性文化發展以及文化關聯性,因此蛇身幾何紋飾的辨識具有重要文化指標意義。

此類幾何圖案未詮釋蛇之首尾,而以帶狀圖案環繞陶器有如蛇身之盤繞,此時陶器似象徵人身,予人有描述百步蛇化為人之感,環繞的帶狀幾何圖案或表現蛇靈之附著,或蛇靈化為人,似在詮釋神話故事,例如守護神之象徵。這類陶器可能非實用器而是具象徵意義之祭祀陶器,從而顯示上里遺址陪葬此類陶罐之石板棺主人在部落中具有尊貴地位。

卑南文化晚期的百步蛇幾何形紋盛行時間,藉由卑南及上里遺址考古資料,已可推至距今2500多年前。如前所述,蛇背紋、蛇側身紋等實線幾何蛇身紋發展軌跡在三和文化以後即消失不見,代之而起是虛線蛇身紋,更晚是盤蛇紋。

卑南遺址是實線蛇身紋在平地主要分布地,在海岸地區尚未見。不過實線蛇身紋陶器出現在初鹿山區巴蘭遺址,鄰近上里遺址。「巴蘭類型」已發現距今800年前陶器刻印菱格紋,紋飾小型化而更加工整,並有陶片裝飾露珠紋,螞蟻紋等,陶器器形、紋飾主題及施作風格已經與泛排灣族陶壺完全類似,以後再另文說明。就東南地區而言,史前時代幾何蛇身紋飾傳統似可能留在山區,中斷千年後再現泛排灣族古陶壺,成為探討此類紋飾貫時性發展的迷思。

然中斷的紋飾傳統或可能是因為關鍵遺址尚未發現。亦即以卑南文化晚期陶器紋飾研究為立場,即使史前文化與原住民族似有關聯,然中斷失傳千年的紋飾形式在近現代民族傳統工藝出現,其間失去頗多鍊接軌跡,存在其他更多層面的問題需作思考,包含斷裂處隱含外來文化進入的可能性,尤其是島外文化要素。

綜合言之,卑南及上里遺址陶器刺點紋、線紋等系列為蛇身之相關紋飾,是目前臺灣東部史前文化最早的蛇紋形式,圖案在金屬器時代三和文化呈虛線化及變形化,兩遺址都有三和文化虛線蛇身紋陶器。此時實線蛇身紋中斷,接著後來的虛線蛇身紋亦在1000多年前消失,但實線蛇身紋陶器消失千年後在800年前山區聚落再興起,已是泛排灣族陶壺的早期形式。其起源、中斷與延續可能牽涉之島內外因素,有待持續研究探討(全文完)。

(本文作者為史前館研究典藏組副研究員)