博物館頻道

木質文物的典藏保存

木質文物的主要材質屬多醣類有機物,易遭受真菌及昆蟲的侵害,且其存放環境中的溫度及相對濕度設定與控制,對於長期性的保存影響甚鉅。倘若保存不當,木質文物容易產生變形及綻裂現象,並會出現蟲害及黴腐等問題。本文將以筆者於國立臺灣史前文化博物館的工作經驗,說明木質文物典藏保存的一些重點注意事項。

溫度及相對濕度的控制

存放木質文物的環境,建議應穩定地維持在溫度20℃及相對濕度45%至55%之間。當溫度及相對濕度過高時,真菌類便會開始生長,並逐漸分解木質材質;反之,當溫度及相對濕度過低時,則易因乾縮而綻裂。若木質文物在製作過程中曾使用接合劑,也可能因乾燥致使黏著力下降,造成接合部位脫落。

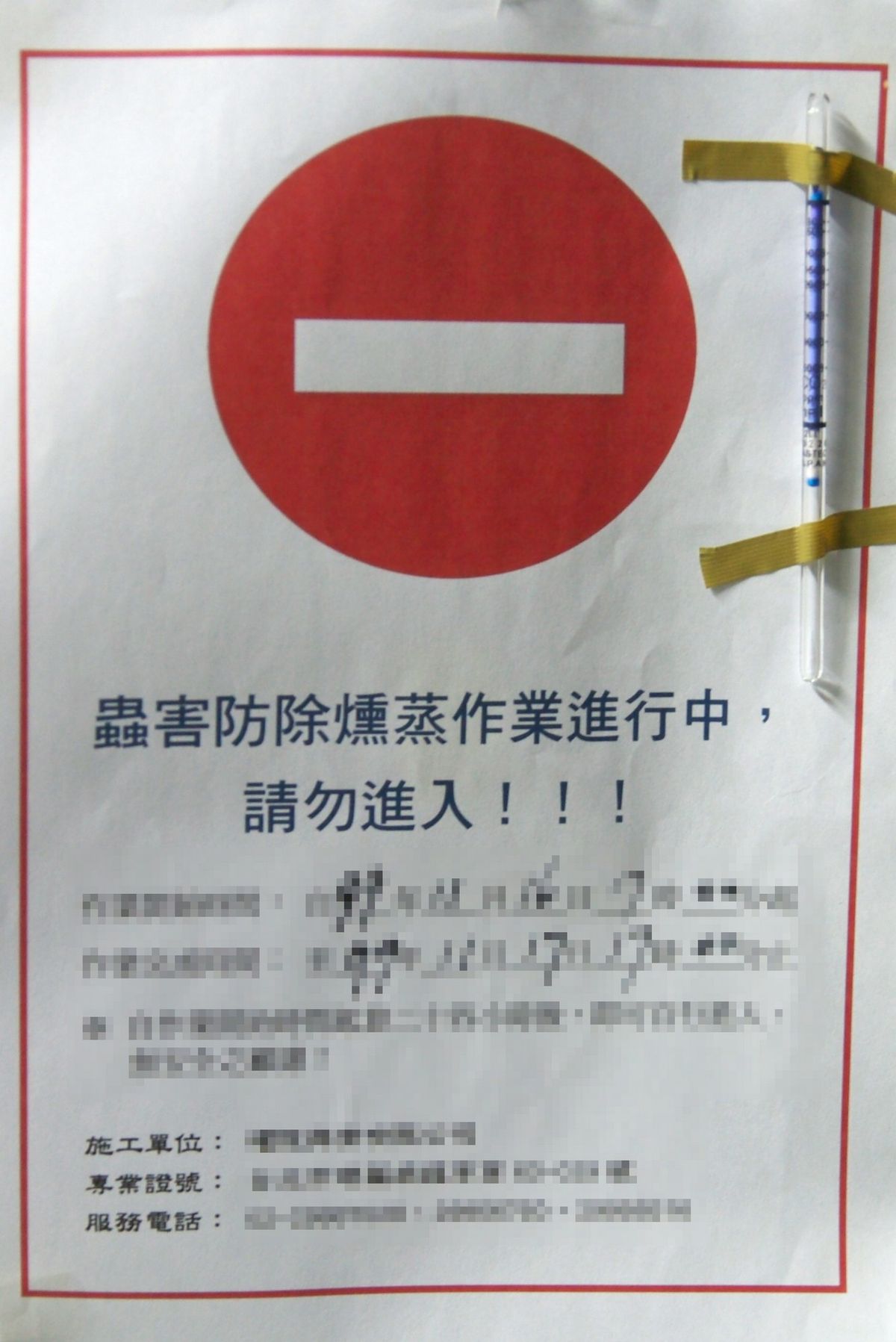

蟲害防除燻蒸作業。

此外,溫度及相對濕度的穩定性也是必須控制的重點。樹木因生長過程及不同部位所產生的差異,會形成天然的紋理與結構。木料材質的天然特性,也會隨著環境中的相對濕度而吸收或釋放濕氣。當吸收或釋放濕氣時,不同部位的收縮及膨脹速率是不一致的。因此,長期處於相對濕度高度變動的環境中,反覆收縮及膨脹的壓力將會導致木質文物發生扭曲變形,甚至綻裂的情況。若木器表面有施加彩繪,也會因此而發生裂痕或剝落。

蟲害預防及監控

昆蟲蛀蝕會造成木質文物的外觀缺損及內部結構的破壞,昆蟲的排泄物則會污染文物及典藏環境。喜食木質文物的害蟲以煙甲蟲、粉蠹蟲、白蟻較為常見。博物館在取得木質文物之後,將先進行檢視評估。若發現表面有昆蟲排遺或蛀孔等蛀蝕痕跡,則在各項除蟲作業方式中可採燻蒸作法。建議可在氣密環境中,以濃度500ppm/m2以上之Cyphenothrin藥劑,連續進行24小時以上的燻蒸除蟲程序。

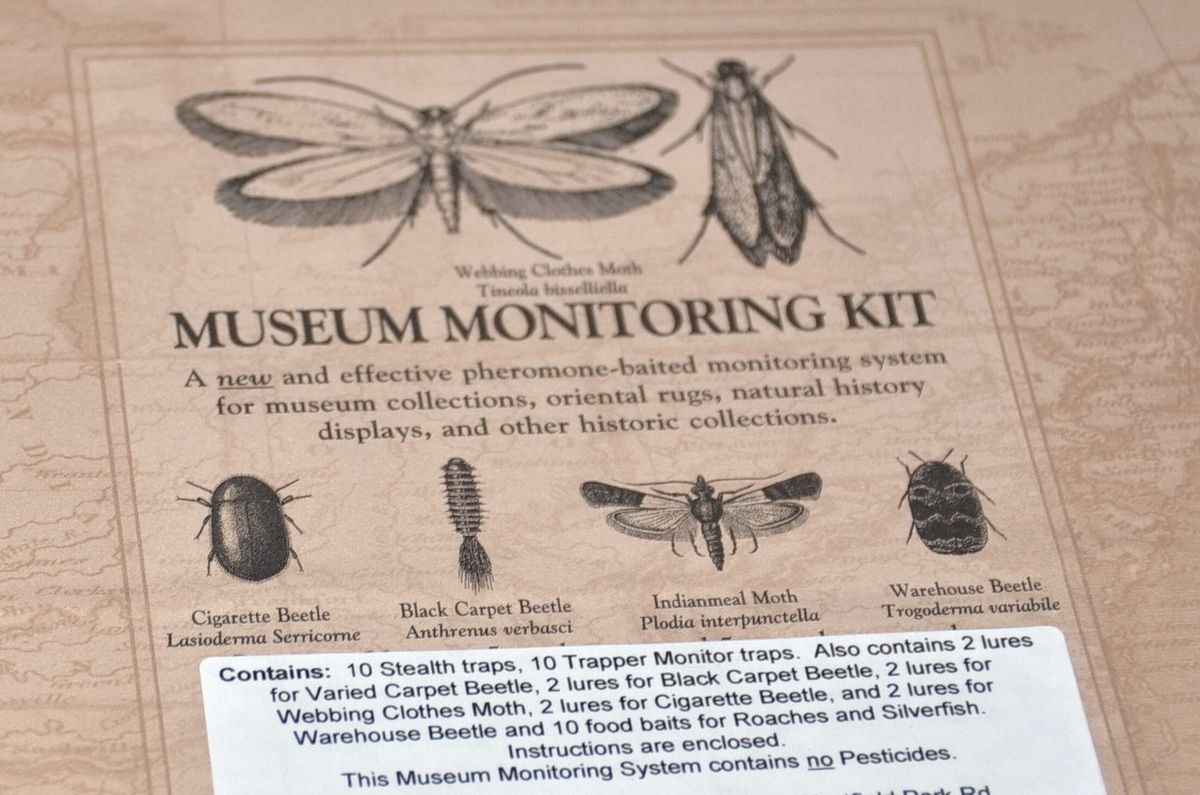

蟲害防除燻蒸藥劑。

蟲害監控。

存放於典藏庫房之木質文物,可運用綜合性蟲害防制法(Integrated Pest Management,簡稱IPM)進行長期監控。IPM的原理是利用人工萃取的昆蟲費洛蒙來吸引或干擾昆蟲。典藏人員會在典藏庫中放置費洛蒙的捕蟲盒,經由定期更換及記錄後,便可藉此資訊判讀環境中的文物害蟲種類、數量及入侵管道,進而研擬防堵的策略。

預防微生物降解

木材的主要成分是纖維素、半纖維素和木質素,這些都是可被木材腐朽菌所分解的物質。博物館中的木質文物較常發生的微生物問題來自於真菌類,如蕈類、酵母菌及黴菌的滋生。以黴菌為例,其生長與消化過程會釋出生物酶,造成纖維素的水解破壞,進而再產生有機酸,因而更加速分解的過程。

對於黴腐微生物的防治,可藉由破壞其生長環境來達成。當典藏環境的溫度維持在15℃至25℃,相對濕度控制在50%至65%時,便可抑制真菌類的繁殖與生長。典藏環境進行空氣的循環與過濾,亦可降低孢子數目,避免微生物的附著與繁殖。

減緩環境降解

光害與酸害都是因存放環境條件不佳而產生的降解現象。短波長光具有高能量,可促成光氧化作用,且其電磁波粒子能量可打斷有機化學鍵結。因此光照的作用也會造成文物的降解劣化,且來自光照的傷害會持續累積且無法復原。除此之外,空氣中的二氧化氮或二氧化硫與水氣結合後,所產生的酸性化合物亦會造成水解。這些降解現象可以透過環境的改善而減緩。在文物上架入庫之前,可先以無酸性材料進行隔絕包裝。在典藏工作的環境中,採用低紫外線燈管照明。這些措施都可降低環境降解對於文物所造成的傷害。

以上所說明的四項注意重點,即為木質文物典藏保存的重要環境控制因子。若能依前述原則確實進行維護,便能有效減緩木質文物的劣化速度,達成長期典藏保存之目的。

(本文作者為史前館研究典藏組研究助理)

本文亦發表於「史前館粉絲頁」,歡迎分享討論!

觀看本期其他文章

-

博物館頻道

-

回想 • 迴響

-

博物館花絮

-

搶先報