話題 • 話語

文化X永續X公正轉型的實踐:史前館《NMP淨零排放策進計畫》與Podcast《史淨聊》

在氣候變遷已成為全人類共同挑戰的此刻,「淨零排放」早已不只是環境口號,而是關乎社會轉型的關鍵行動 。國立臺灣史前文化博物館(史前館,National Museum of Prehistory,英文簡寫為NMP)從東臺灣出發,啟動《NMP淨零排放策進計畫》,以「文化X永續X公正轉型」為核心價值,積極實踐博物館作為公共場域的社會責任。

這場轉型,不僅是節能減碳的技術操作,更是與地方共生、與社群共學的過程 。史前館希望透過跨部門合作與多元參與,讓永續成為日常生活的一部分,讓「沒有任何人被落下」成為真實承諾 。

歡迎收聽!史前館淨零排放的「史淨聊 NMP Net Zero Talkative Show」 Podcast。

「公正轉型」是什麼?

「淨零」的目標來自國際科學社群的共識:如果要將全球升溫控制在 1.5°C 之內,全世界必須在 2050 年前達成排放與吸收的平衡。這不僅是一道數據門檻,更是社會轉型的關口。然而,轉型過程勢必衝擊現有社會經濟結構,並往往伴隨不平等:例如資訊落差、資源分配不均,甚至可能讓弱勢社群承擔更沉重的代價。

舉例而言,早年高速公路使用人工收費,後來改成ETC,許多收費員因此失業。如果資訊能早點傳達,這些工作者就有機會提前轉職、受訓,不至於被新系統淘汰。這就是「公正轉型」應做的事。又如,一位部落司機準備貸款購買柴油車進行旅遊載客服務,但他若不知「綠色旅遊」與淨零趨勢,未來可能會因為排碳限制而無法接到團客,反而損失重大。這些例子說明:彌平資訊落差,是公正轉型的第一步。這就是「公正轉型」的核心精神:在追求永續的同時,確保每一個人都能被照顧到,不因社會結構改變而被犧牲。

為確保不遺落任何人,公正轉型的理念建立在三大支柱之上:

一、程序正義 (Procedural Justice):促進包容、透明的規劃管理,並鼓勵地方的參與合作 。

二、分配正義 (Distributional Justice):公平地分配轉型帶來的成本與利益,並設計公平的補償機制 。

三、肯認正義 (Recognitional Justice):承認並尊重不同利害關係人,特別是原住民族的既有權利、文化與知識體系 。

而身為東臺灣唯一的國立博物館,我們更願意成為地方共學邁向轉型的一份子。因此,「公正轉型」對地方的意義,是我們努力傳達的另一個核心。史前館選擇與原鄉社區並肩而行,讓文化與淨零轉型成為彼此共好的契機。

淨零計畫的四大面向

《NMP淨零排放策進計畫》整合館內跨部門力量,從硬體到教育、從展覽到社群參與,全面展開 。計畫整合四項子計畫,目標明確,讓史前館3處場館同仁都能學習淨零的概念和知識。

一、知識行動:NMP淨零排放策進學苑 以科學方法展開館舍碳盤查,建立排碳基準線,並規劃六場專業永續課程與製作24集Podcast節目,邀請在地社群參與,讓淨零知識不再遙遠,而是成為人人可理解的行動語言 。

二、綠色策展:《美式人生》中的山海智慧 展覽不僅是文化的詮釋,更是價值的實踐。由部落主體策展的《美式人生:阿美族的山海環境與文化知識》特展,將山海知識與互動藝術結合,讓展覽成為生態倫理的現場實踐,而非僅僅是文化再現。

三、教育推廣:從史前餐桌到未來生活 以「史前人吃什麼?」為題,南科考古館串連考古與現代食物議題,思考低碳飲食。康樂本館則透過「愛分享淨零市集」與在地小農共創永續消費模式,把低碳飲食、在地農產帶進日常生活 。

四、共融轉型:打造友善與平權的文化空間,轉型不能只屬於少數人。我們將舉辦視障者廣播劇工作坊、部落耆老口述與青年共製地圖、特教文化體驗等活動,確保不同生命經驗都能參與其中,貢獻己力並被看見。

原鄉行動:傾聽山與海的聲音

史前館特別重視原鄉社群的參與,因為轉型若忽略地方經驗,將失去真正的社會基礎。我們走進山林、走向海岸,將「淨零」與「公正」的種子,播灑在東臺灣的土地上。

我們與臺東縣海端鄉布農族文化館合作,舉辦「東邊山林的聲音」說明會,傾聽山林社群在氣候與產業變動中的挑戰。會中,在地居民與業者普遍希望能將抽象概念轉化為具體行動,渴望了解「低碳旅遊」在部落的實際操作,並希望淨零政策能與原住民族傳統知識產生更深的連結。

與臺東縣海端鄉布農族文化館共同辦理的淨零公正轉型說明會「東邊山林的聲音」。

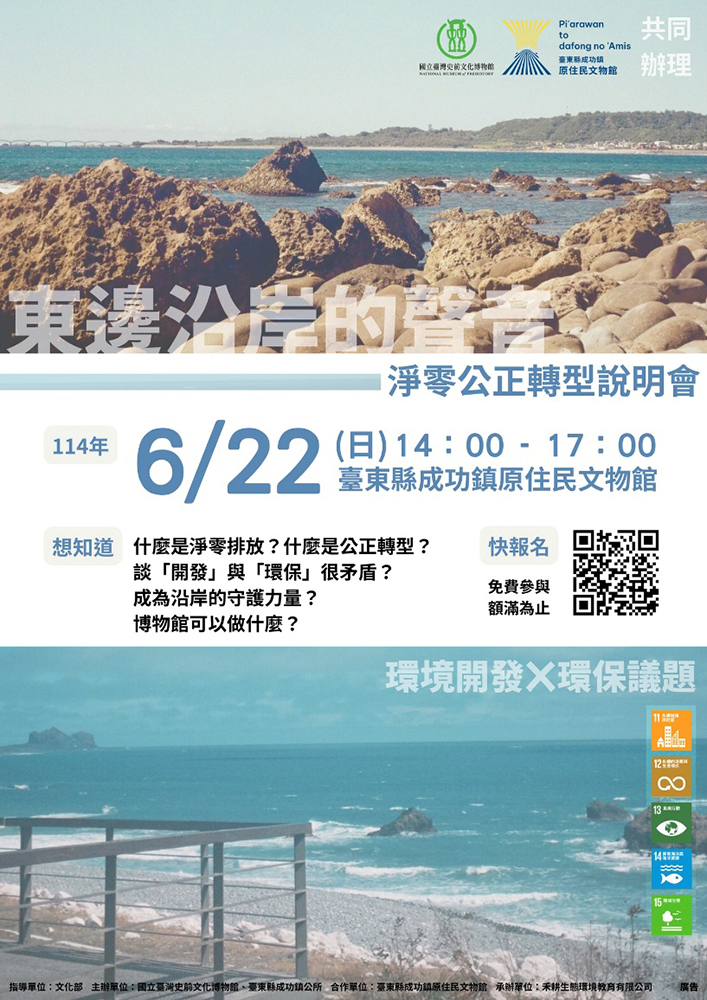

此外,我們也與成功鎮原住民文物館合辦「東邊沿岸的聲音」說明會,在地民眾高度關注如何在「環境保護」與「海洋開發」之間尋求平衡,並期盼未來的討論能更緊密地與地方議題結合,同時也重視將永續海洋資源的理念與國小課程連結,從小扎根。

與臺東縣成功鎮原住民文物館共同辦理的淨零公正轉型說明會「東邊沿岸的聲音」。

這些在地討論,希望不是單向的「政策推廣」,而是共學共作的開始。透過社群培力,原鄉社會不只是被動接受政策,而是能主動掌握永續轉型的契機。

Podcast《史淨聊》:用聲音連結彼此

在所有行動中,Podcast 《史淨聊 NMP Net Zero Talkative Show》是最具創意的亮點之一。為了讓更多人能用更輕鬆的方式理解氣候行動,史前館特別推出此一專屬節目,用聲音打開參與淨零的入口。

節目規劃相當用心,從名稱到整體架構,都希望以輕鬆卻深度的方式,讓聽眾在日常生活中也能理解氣候與永續。節目邀請的來賓多元,橫跨不同領域,從館長、館員到部落夥伴、社區理事長及專業顧問,展現了議題的豐富性與多重視角。

節目內容在議題配置上經過精心安排,涵蓋了三大面向:

一、策展與教育實踐 (Ep1, 2, 8):從館長親自定調願景,到館員反思轉型挑戰,再到從飲食文化連結低碳生活。

二、社區行動與地方連結 (Ep3, 6, 7):從成功鎮的社區垃圾問題,到旗山農村的在地綠色行動,讓聽眾聽見真實的土地故事。

三、專業知識翻譯與社會關懷 (Ep4, 5):邀請專家解構「碳盤查」與「綠領」等關鍵知識,並帶入性別平權的視角,探討轉型中可能被忽略的社會不平等。

截至目前,已製播並上架9集,每一集都是一個新窗口,帶領聽眾從不同角度看見淨零。從臺東出發,這檔 Podcast 讓更多人能「打開耳朵,就走進轉型現場」。

誠摯邀請:一起走向永續

史前館的《NMP淨零排放策進計畫》不只是紙上規劃,而是一場實際進行中的社會實驗。從館舍到展廳,從部落到社區,從課程到 Podcast,我們正在嘗試讓博物館成為永續的催化者與連結者。

在此我們誠摯邀請您:

打開耳朵,收聽《史淨聊》,在聲音中與我們同行;

走進展廳,參與展覽與教育活動,在體驗中感受轉型的力量;

與我們攜手,把永續落實在日常生活,讓「共好」成為共識。

從臺東啟程,邁向淨零的未來,讓博物館不只收藏過去,更能共創未來。

︵‿點選收聽平台 ‿︵

Spotify:https://reurl.cc/ekzy6K

KKBOX:https://reurl.cc/bmVY2o

Apple Podcast:https://reurl.cc/z51DA6

SoundOn :https://reurl.cc/3MX44R

Firstory: https://reurl.cc/89vzzg

延伸閱讀|參考資料

- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2021). Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Cambridge University Press.

- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2018). Special Report on Global Warming of 1.5°C (SR15). Retrieved from https://www.ipcc.ch/sr15/

- Just Transition Centre. (2017). Just Transition: A Report for the OECD. International Trade Union Confederation (ITUC).

- United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). (2015). The Paris Agreement. Retrieved from https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement

- 家發展委員會(2022)。《臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明》。檢索自:https://www.ndc.gov.tw

- 聯合國永續發展目標(SDGs)官方網站

(本文作者為史前館展示教育組副研究員,NMP淨零排放策進計畫業務承辦人)