回想 • 迴響

2020年我在南科考古館實習心得:千年的注目

2020年8月26日,中午時分,再次來到這兩個月來最熟悉的北棟卸貨平台。南科的天空,從狂烈的飄潑大雨轉向細雨,我已然聽見實習的尾聲。但與往常不同的是,全館人員都到齊了,從臺東本館遠道而來的王長華館長正以和煦謙婉的微笑向我們點頭。我們一人拿著一炷香,黃宏文主任輕聲代表致詞,感謝這片土地上的古老先民。此時此刻,敬拜的對象並非虛幻遙遠的存在,而是切切實實從南科園區底下土壤搶救發掘出來、如今保存在庫房內的千年珍貴墓葬群及其所有生活過的軌跡。倘若,我們所看見的這些人骨曾乘載的靈魂早去了遠方,那麼他們曾使用過的文物器皿,從磨製的石頭表面、燒製的陶瓷碎片散發的靈光,似乎永不會剝離,無論保留完整與否。

在這夏日實習的三百多個小時,典藏組實習生與文物相處在一起。我們主要負責在秘室進行文物整飭的無酸盒包裝、陶片除霉,將國內外專書、論文集、計畫報告書、民族誌與地方誌等考古與人類學相關文獻建檔登錄,協助文物調件與歸建庫房、巡視庫房溫濕度等等。同時亦有幸見證參與文物自善化倉庫搬遷入館內的過程,而這正是甫建立的博物館才有的工作。另外,我們也輪流支援特展「考古.工具.人」,為民眾解說文物測繪、探坑紀錄的方式等。

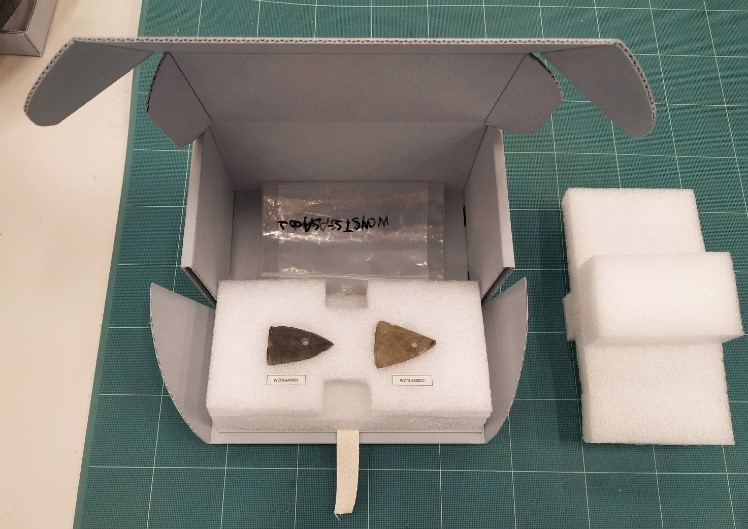

其中我認為最難能可貴的經驗,便是親手、親眼進行了四種不同類型A級文物的包裝,包含了巴圖形石斧(三寶埤遺址)、石箭鏃(五間厝南遺址)、青花瓷(道爺遺址)以及宋明清至日治時期之銅錢與銀錢(埤仔頭遺址)。

完成包裝的五間厝南遺址石箭鏃。

在我們逐漸熟悉卡榫式及開蓋式無酸紙盒的製作後,在學習上較需隨機應變且靈活思考的其實是內部的槽模,無酸泡棉要順應器形切割並貼合瓦拉。陳俊男副研究員告訴我們,文物整飭包裝固定最重要的即是「安全」並且好拿取,同時以不磨損文物為優先。這牽涉到假若為了穩固,使文物與泡棉兩者間太緊而未留適當間距,那麼在提取時很容易造成傷害,使整飭的意義本末倒置。因此,在包裝時需戴上手套測試提取狀況,並修正鬆緊度。另外,這些相異材質與形狀(如平面或立體)的文物,皆有特殊處理方式,如石斧與石鏃只需以淺槽模固定;青花瓷則需在四周及底部圈足部份加固,並使用真弧工具測量其器頸至器腹形狀,以進行精準的泡棉切割;金屬器與石器不同處在於須用瓦拉保護,並且在最後額外封膜並置入乾燥劑,以確保物件不致生鏽。

種種為文物考量的細節,其實都是出自於對文物的珍視,由於了解它們背後代表的巨大意義,因而過程中不敢輕忽任何應當照護的地方。在系上必修課「博物館倫理」學到的思想論述,逐漸在實習與實踐中漸漸內化,逐步體認到「任何在博物館所做決定皆是基於此行為是否合乎倫理」。而這樣的信念並非出自於外在條文的制約或者小我的個人滿足,我從南科考古館工作的研究人員、大哥大姊們身上看見他們出於角色的專業區分,而透過自願去達成心中對於博物館專業的期望。這是對於公眾服務的承諾,促使他們由內而外去獨立思考如何正確行事、言行一致,任何決策都是被建立在公共責任的精神之上。

也因為如此,在這兩個月的實習當中,感受到館內人與人之間有一種可貴的和諧氣氛,彼此擁有共同的理念價值並相互支援,而非競爭關係。尤其南科考古館在單位性質上屬於本館分設的中心,因此典藏、研究、展示、教育四大功能運作在資源分配上人力少、更需要館員間密切合作。他們也了解這是必經的辛苦,而願意一同為此新開設的博物館付出,並毫不吝嗇與實習生分享知識經驗,將文化的傳承看得更遠,讓我們相當感激。

實習之初要執行各種工作,對於進入新環境的我們而言,儼然是在萬頃荒野中零散採擷不同色澤的果實去一一品味,試圖在內心疊合出史前館的整體風貌。但是在經歷一兩週後,已逐漸感受到每項內容是如何緊密串連著、互為表裡地深化我們的學習。比如當針對特定文物進行包裝時,由於對物件本身產生許多疑問,想進一步瞭解其背景脈絡或紋飾意義,便在透過大量文獻登錄的翻閱過程中找到了答案;又或者在參與調件、搬遷時,聆聽研究人員對於文物及博物館運作的深入解析,並適時提問,而後豁然開朗。也從中了解完整的文物整飭流程線,而我們參與其中又處理了哪些區間與面向。

在庫房協助文物搬遷並從旁紀錄。

這段時間裡,最大的收穫莫過於眼力的實踐及感動,學習在文物除霉時辨認出哪些色澤是石英以及是否夾砂;在調件時觀察陶碎片可能所屬的部位及形式,例如斂口或是敞口,是否為折肩?紋飾是几形紋、平行紋,上紅彩抑或黑彩?紋飾又可能代表何種意義,是否與過往這片土地上的海洋生活息息相關。甚至親眼看見並了解瓷器上的紋飾如何歷經簡化與變形,如壽字紋、蝙蝠紋等。不過在南科考古館的秘室裡,花最久時間相處的那四項文物仍然是在眼力上最詳實的學習經驗,對於其器形紋飾乃至於重量與質地,閉上眼睛即能浮現與還原。我想,這就是一場與古文物的約會,與之一日又一日靜靜地獨處,為其貼身量測,想像自己與千年、百年前的古人在每個剎那觸碰交會,也聆聽文物自己的生命故事。

「臺灣?臺灣有什麼好考古的呢?」時常聽見外界人士脫口說出這句話。許多人對於臺灣的考古領域並不理解,認為所謂的臺灣歷史如此短暫,文物重複性高,便輕忽其發掘工作以及文物研究的價值。然而,在有文字的四百年以前,原住民祖先以及更早的史前先民其自身發展出許多智慧與工藝技術,正是認識我們自己的源頭與管道。考古學者臧振華先生即曾言:「建構臺灣歷史必須考古」。畢竟,沒有了過去,何來的我們?

(本文作者為國立臺南藝術大學藝術史學系學生,2020年南科考古館實習生)

觀看本期其他文章

-

話題 • 話語

-

博物館頻道

-

搶先報