博物館頻道

文化平權、共融發展:卑南遺址公園定向闖關活動「心」體驗

「定向越野運動」是在野外運用地圖與指北針穿越未知領域的活動,參賽者必須找尋地圖上標記的檢查點並完成打卡任務,是良好的戶外探索學習活動。卑南遺址公園是一座兼具自然生態與文化遺產的考古遺址公園,地理位置寬廣,十分適合推動定向活動。園區於2018至2021年間陸續辦理過4屆「卑南遺址公園定向闖關挑戰」,以定向越野活動為媒介,並結合文化與生態議題規劃體驗活動。

因疫情影響,睽違三年後,卑南遺址公園於10月19日(六)再次辦理2024定向越野闖關挑戰賽。本次活動共分三組賽事規劃,有一般民眾報名的公開組及親子組,館方更邀請視障朋友加入挑戰行動,這也是國內首次舉辦視障者參與的定向越野運動挑戰賽,視障朋友走出戶外,體驗定向運動並透過闖關活動接觸考古與環境知識,藉此實踐文化平權精神,並保障不同群體平等參與文化的權利。

2024卑南遺址公園定向越野闖關挑戰賽大合照。

定向運動觸覺地圖的新嘗試

為協助視障者適應生活環境進而建立人際互動關係,培養其「定向行動訓練」是首要的任務。從生活周遭開始熟悉與運用輔助器材,逐步跨出家門認識社區環境,透過各式感官知覺的訓練以協助了解環境與自己的關係。此外,觸摸式地圖教導,能讓視障者學習如何建構心理地圖,瞭解自己的方向與方位身在何處,以期能夠獨立且安全地到達目的地。

雖然定向越野運動與視障者的定向行動訓練目的不同,卻也包含了許多相同的元素,例如透過感官的訓練了解環境、認識地圖與瞭解方位的概念。因此,在準備視障邀請組的賽程規劃時,設計卑南遺址公園定向運動觸覺地圖即為本次活動籌備的重點。

定向運動地圖不同於一般常見的地形圖或行政區域地圖,它是透過許多色塊與圖例來呈現出不同環境的樣貌,例如深綠色代表濃密的森林、白色是易跑的森林、橘色是指空曠地等。然而當設計定向運動觸覺地圖時,這些色塊就必須得改成由各式不同形狀的符號來代替,這些都十分考驗設計者的巧思與經驗。

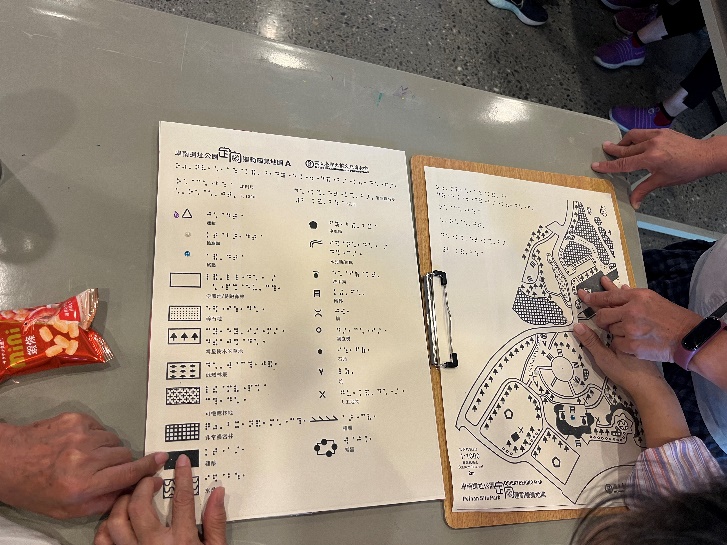

本館研究典藏組助理研究員劉少君長期致力於博物館文化平權,為鼓勵少數群體參與博物館活動,製作過許多觸摸式輔具、地圖以及點字數位有聲書等。此次他先了解定向地圖相關規則以及園區現地的圖景對照,再結合過去的經驗畫出初版的公園定向觸覺地圖。不過,由於目前國內外並無任何定向運動觸覺地圖可供參考,許多代表的符號與圖例也都是首創,過程中特別感謝TWOA台灣定向運動協會林士斌老師在旁隨時提供建議與修正,最後再由長期合作的視障協會成員試用,獲得建議並修改後,完成首版的公園定向運動觸覺地圖。

定向運動觸覺地圖。

觸覺地圖體驗。

結合五感的闖關體驗

本次活動針對不同參賽組別規劃適當的檢查點路線,其中公開組的檢查點分佈在遺址公園隱密且距離較遠的位置,在時間壓力下,如何準確辨識拿取積分便具有相當的挑戰難度。此外,本次定向闖關挑戰主題結合「國際考古日」與「臺灣文化日」,規劃設計3個闖關體驗點。在月形石柱區,設置讓參與者認識考古發掘工具的關卡遊戲;在展示廳的關卡,則是尋找史前卑南人的小陶器;最後知本自然教育中心也帶來國產材教具,讓參賽者透過觸感與嗅覺,認識臺灣特有種樹木的獨特木質。

除了上述3個闖關體驗點外,在賽程所規劃的打卡點位中亦設計6個QR Code問題點,結合園區2023年建置的line語音導覽系統,參賽者須先點選指定目標選項(如史前家屋、少年會所、卑南族傳統家屋、考古現場),聆聽語音導覽內容後再回答問題。這些活動讓參賽者不只認識地圖與地形環境、體驗定向越野活動,更能透過結合五感的闖關活動設計,讓參與者認識考古與在地臺灣文化並留下印象。最後參賽者們也在問卷回饋中,分享其參與活動後印象深刻的地方列舉如下:

- 能和家人一起闖關完成任務。

- 可以一邊玩耍一邊認識臺灣。 可是對於非常認真參觀園區的我們來說時間不太夠。

- 能對於史前文化的知識獲取、了解定向地圖。

- 去了平常不會去的月形巨石,很棒的體驗!

- 小朋友的參與跑跳。很棒!讓小朋友真的有運動到。

另外在視障邀請組方面,本次共有5組受邀參賽者,全程由親友以及史前館友善服務志工陪伴前行。視障朋友需自行選擇出發方向、行走路徑、並完成闖關挑戰。每個任務關卡都有志工口述說明,讓視障者能透過聆聽、觸摸與運用嗅覺來認識月形石柱、石板棺、樹皮布與構樹、傳統建築的形式以及臺灣特有樹種的木材。

其他檢查點的設置安排,則著重讓視障者認識不同地形差異與人工設施。活動中引導視障者走進「坑」裡、走上階梯及上下坡,感受地形的高度落差及體驗踩踏碎石路、草地、觸摸柵欄、接近樹叢等,經由實地造訪定向運動觸覺地圖中特殊地形,理解不同地形的踩踏感受。最後視障選手表示感謝博物館夥伴及志工們,讓他們跨過了身體的阻礙,提供了一個讓他們能安全探索的場域及活動體驗,表示下次還想與家人再來走訪。

少年會所QR CODE問題點。

國產材木球體驗。

用心陪伴、降低障礙

林詠能與趙欣怡(2016)針對視障觀眾的博物館經驗需求調查研究中發現,參觀陪同與交通接送為視障觀眾最重視的兩個項目,其次才是館內的各項輔助資源及語音導覽。這也說明臺灣的視障觀眾仍受限於最基礎的行動障礙。史前館近年投入培訓友善平權志工,每一位視障友善服務志工與視障者間除了要建立默契之外,前期也需要接受培訓,認識觸覺地圖、熟悉如何報讀口述影像內容。

博物館在教育與研究上,需要提供全面性、更自覺、永續且包容的教育體驗。本次以「多元開放」為目標的卑南遺址公園定向闖關挑戰活動是一個開端,期許未來能與不同族群與團體合作,持續打造一個沒有障礙與圍牆的博物館。

友善志工陪伴體驗。

參考文獻

林詠能、趙欣怡(2016)。視障觀眾的博物館服務需求探究。博物館與文化,12,43-64。

(本文作者為史前館遺址發展組助理研究員)