博物館頻道

卑南遺址公園第一條防洪步道

卑南遺址公園位在卑南山的山腳下,山雨來時,雨水會順著地勢流經園區,加上落在園區內的雨水,從小水滴、涓涓細流、小水流,漸漸地聚集成更大的水流,在園區各處形成多條水路。

水路的形成與河流的形成其實是一樣的,其沖刷、侵蝕、搬運等作用也和河流一樣,差別只在規模的大小,雖然水路沖刷侵蝕的規模小,但在園區的環境中,造成的破壞可不容小覷。為此,園區特地打造「防洪步道」來減少山雨水流帶來的破壞。

2023年7月杜蘇芮颱風帶來的雨量在園區內所形成的水路。

「防洪步道」,顧名思義就是既可防止洪水沖刷地表,同時又兼具行走功能的設施。這個名詞未見於相關書籍,可以說是自創,但這個規劃構想卻非自創,而是取法於卑南遺址公園內一處既有設施。

在卑南遺址公園的戶外表演廣場旁有一段階梯,走下階梯,有幾塊石板步道磚連接著廣場周圍的淺乾溝,這樣的操作,顯然是把水溝當作道路來使用。一開始看到時覺得非常訝異與納悶,但後來再仔細想想,有何不可?

戶外表演廣場旁的階梯、步道及淺乾溝(拍攝當時工程人員正在測量高程,準備施作另一項工程--人車分道之行人專用步道)。

受到前輩的啟發後開始轉換思維,同一個設施完全可以賦予它不同的功能,只要使用的時機錯開來,不要互相影響就可以。防洪步道的規劃構想就是整併水道與步道的功能,平常作為人行步道,下大雨時則變成排洪的渠道,外型上則必須要能融入周邊的自然地景,才不顯突兀。

觀察洪水沖刷過後的地表,已經看不到表層的土壤,取而代之的是沖刷過後露出地表的石頭及砂子,或者是從上游沖積下來砂石。有些水流強勁的地方,地表上則留下了一道道刻痕,這些侵蝕和搬運的作用使得草木難以生長、光禿禿一片。相較於沒被沖刷過的地方是遍地長草雜木叢生的狀態,站在行走者的角度思考,選擇已經被水沖刷過的一條路來行走,應該是人之常情。

園區內的水路通常也是人車出入的道路,所以我們得以採取這種水道、步道合為一體的方式來做規劃,一舉兩得。水道與步道有個共通點,都是硬質鋪面,都可以保護底下土壤不被沖刷侵蝕。因為想要達到的功能本身已然具備,故在防洪步道的設計上只需考量美觀及使用者感受即可,要做到讓人看到是一條正常的步道,而看不出來是水道的樣子,這在工程設計上應該是不難的。

從2023年底到現在,園區內總共打造了5條防洪步道,其中3條允許車輛通過,提供給園區內部保全、清潔、植栽人員或者附近農民的工作車輛通行所需,這3條都不在遊客出入動線上。

第一條是考古現場旁的保全巡邏道,只有短短15公尺長,係以小額採購逕洽廠商施作,因為當時已在準備全區的防洪步道工程標案,所以是將本案當作一種試驗與熱身性質的採購,可以讓我們先熟悉步道施工的細節,以及觀察完成後的成效。

沖刷過後的巡邏道。

上圖是2023年7月杜蘇芮颱風過後巡邏道的景象。要在卑南遺址公園周邊進行工程施作,首先要注意的是不能破壞地下遺址,而選擇以硬質步道方式來施作工程,同時也是為了保護地下遺址不被洪水沖刷而受到破壞。

依照文資法的分類,劃分為國定遺址區、列冊遺址區及疑似遺址區等3類係依據遺址分布的密集程度及重要性來區分。國定遺址區的主管機關是文化部,後二者的主管機關是臺東縣政府,其範圍各由主管機關指定。

卑南遺址公園周邊的遺址範圍劃分及巡邏道的位置。

巡邏道的遺址界線。

巡邏道所在的位置特殊,剛好位於國定遺址範圍與列冊遺址範圍的交界,依法應該要向文化部及臺東縣政府申報工程施工。申報時需詳細說明工程內容、施工方式、挖掘範圍的長寬深等,並檢附相關資料,經由主管機關審查或審議,判斷是否會有破壞遺址的可能,確認了遺址安全無虞後,才會核准施工。

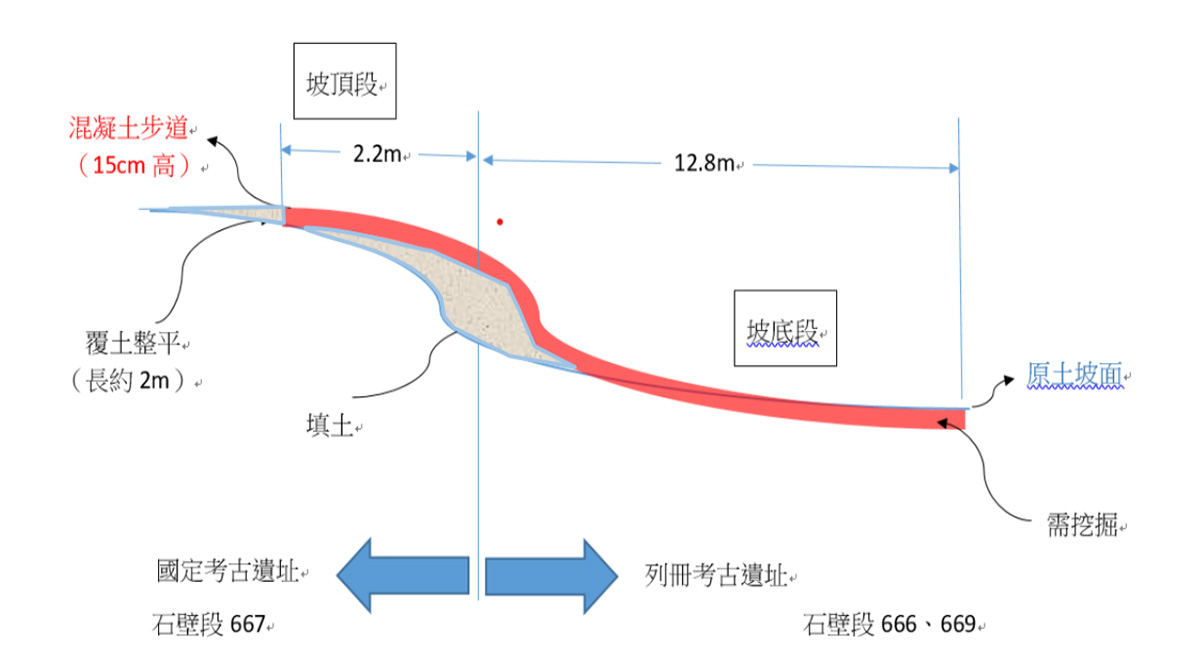

上述的申報資料實際上就是工程設計,因此,本案的工程設計除了要考量實用與美觀外,還必須要減少挖掘。這三者綜合起來,最重要的一環就是步道的線型,線型包括平面與立面,以本案來說,主要是立面。

原本的巡邏道有一段小斜坡,在長期沖刷下,坡度愈來愈陡,而坡底的泥砂則是愈積愈高。所需改善的部分是將坡長延長、坡度拉緩,線型才會平順,這就需要填土,這時候坡底那些多出來的泥砂正好就能派上用場。

本案盡量以填土調整高程,不得已時才挖掘。涉及挖掘的部分只有在坡底處,該處屬於列冊遺址範圍,挖掘深度15公分,坡頂處屬於國定遺址範圍,對於挖掘的限制更嚴格,該範圍內完全不涉及挖掘。

申報給文資主管機關審查所繪製的施工剖面示意圖。

本案於2023年9月1日同時申報文化部及臺東縣政府,很快地,於9月7日就分別獲得了二機關的回覆核准施工。同年9月底,園區內第一條防洪步道已完工啟用。

園區第一條防洪步道施作過程。

(本文作者為史前館遺址發展組研究助理)