國際頻道

以「彩虹線」編織:冰島國家博物館的酷兒歷史敘事

一、冰島國家博物館的酷兒解說指南

2024年10月到冰島旅行,我在有限時間內,先參觀冰島的國家歷史博物館(National Museum of Iceland,以下簡稱NMI),看看這個國家博物館如何訴說這個國家的故事與身分認同。

一進入入口大廳,就看到售票櫃檯旁有一面大幅的展示板,標題「A RAINBOW THREAD」(彩虹線)以多彩的字母拼成;馬上激起我的好奇心,想知道到底在強調什麼重要的訊息。走近一看,竟然是NMI常設展「國家的建構--冰島的遺產與歷史」(Making of a Nation: Heritage and History in Iceland,以下簡稱「國家的建構」)的酷兒(Queer)解說指南(註1)。展示板旁邊同時提供《彩虹線》導覽手冊。這個醒目的展示與資訊位置,可見NMI對多元性別、性別平等及酷兒在形塑國家身分認同中的重視。

NMI入口大廳售票口旁醒目的「A RAINBOW THREAD」(彩虹線)展示輸出。

NMI的「彩虹線」導覽手冊。

二、誰的國家歷史?:酷兒的角度

這個解說指南於2018年完成,是由民間酷兒組織Samtökin '78為紀念該組織成立40週年所發起,與NMI共同製作(註2)。這是個由下而上的過程,影響了國家級博物館的國家歷史敘事;除了紙本的導覽手冊,同時搭配「國家的建構」常設展廳中的語音導覽。

「國家的建構」常設展廳入口。

常設展廳內的定點語音導覽。

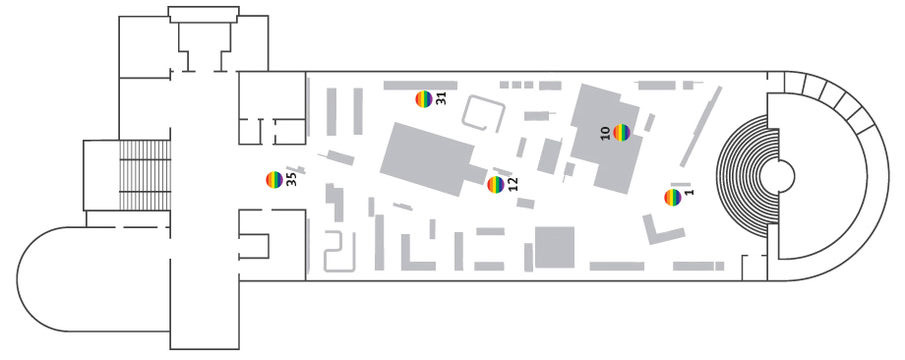

常設展廳內的定點語音導覽平面圖(引自NMI網站)。

導覽手冊第一頁以提問的方式引發思考:這個常設展講述了誰的歷史?冰島是誰的歸屬(Who belongs to the Icelandic nation)?誰是冰島人(公民),在冰島出生的人?那麼,酷兒是嗎?

約百年前,當人們談到冰島國家的人民時,他們通常想到的是這樣一群人:身體健全、異性戀、順性別(Cisgender)的男性白人(註3)。後來,冰島人開始將女性納入他們的國家公民觀念中,酷兒群體則更晚一些。

1950 年之前,冰島的酷兒群體在公共話語中幾乎是隱形的;在這種「隱形」的狀態下,如何把他們視為國家歷史的一部分?同性戀和雙性戀男性在1950年代開始現身,卻是以不堪的方式被看見;冰島報紙開始討論並譴責「他們」,這些所謂的「他者」,被認為是疾病和對國家的威脅。在這種汙名的狀態下,他們如何能夠成為國家的一部分?直到 1980 年左右,女性酷兒(queer women)才出現在公共論述中。那麼其他既非男性也非女性的人呢?

男同性戀、女同性戀、雙性戀及跨性別者等,這些名稱的歷史並不長。在這些能夠指涉的名稱出現以前,不代表這些多元性別並不存在。這個解說指南(含導覽手冊與語音導覽),嘗試以酷兒的角度來看歷史,讓參觀者了解性別的觀念如何隨著時間的推移而變化;其教育目標是希望觀眾能提出問題、思考還有那些未說出的歷史或故事,並鼓勵批判性思考。

三、如何將彩虹線編織進國家歷史中

標題以「彩虹線」為名,除了彩虹旗是全球性別多元與性向多元群體的象徵;以「線」(thread)做為主標題,聯想到彩虹平權運動中常見到的彩虹編織環,也象徵了如何將酷兒歷史線編織進國家主流歷史文化的敘事中。而這正是我好奇的地方,酷兒歷史敘事並不是和「國家的建構」常設展廳同步規劃與完成,如何在已設置完成的既有敘事與展示中,安插酷兒敘事?

實際上參觀展場一遍,酷兒的相關歷史文化物件或資料很少,大多只能以語音導覽解說不同時期的概況。筆者分析,這個現象除了因為受到已設置完成的展示的限制(包括已完成的敘事動線、時代分期、展板與展櫃等;要安插新的物件或展櫃進入既有的展示較不容易);另外,這個限制還來自於酷兒歷史很長一段時間是沉默無聲的。

雖然受限於既定的展示架構與展場空間,但「彩虹線」仍在限制下做出有趣的敘事,尤其試圖挑戰錯誤的假設或認知--即酷兒身分只是現代生活的現象?所以,這個敘事從史前時期開始講起,依序包括:史前時期的「骨骸」(Skeletons)、「聯邦時期法律」(Commonwealth-Era Laws)、「懺悔和修道院」(Confessions and Monasteries)、「沉默」(Silence)、「治療 Ergi 的方法」(A Cure for Ergi)(註4)、「男性之間的親吻」(Kisses between Men)、「19世紀的同性戀」(Homoeroticism in the 19th Century)、「認同」(identity)、「世紀之交的女性之愛」(Women's Love at the Turn of the Century)、「處於某種情境的男性」(Men in the "Situation'')、「歷史輸送帶」(The Conveyor Belt of History)等11個單元。

在此不一一介紹,僅就筆者覺得有趣的兩個單元為例介紹。在史前的「骨骸」單元,提出骨骼結構和 DNA無法提供躺在此處之人,其性別的全面資訊,即當事人的性別認同(gender)或生理性別(sex)。這個單元並提出一個反向的思考、來促進大眾重新思考--今日的觀念可以描述史前人群的性別經驗嗎?關於性別只有兩性以及異性戀此現代觀念,其實是一個相當新的現象,並非現在一般認知的理所當然。在其他時期社會的人群,可能有三種或四種不同的性別觀念。性別觀念是多變的,總是受到社會的影響。

酷兒敘事利用史前時期展區,提出今日的觀念可以描述史前人群的性別經驗嗎?

另一個「沉默」單元,則是說明由於缺乏研究和資料來源,中世紀到 19 世紀之間這段漫長的歷史,對酷兒的認識幾近空白。但這個指南並不想略過這段幾乎空白的歷史,於是決定訂出此「沉默」主題,承認這個時期酷兒「被沉默」的現象。這點讓我察覺到,面對邊緣或弱勢群體的歷史,處理「沉默」並解釋它們非常重要,我們又該如何解讀這種「沉默」?

四、彩虹:冰島重要的國家認同與歷史資產

酷兒文化已是冰島人民認同甚至是引以為傲的國家文化特色。從冰島首都雷克雅維克的彩虹街,到東部峽灣小鎮的藍色教堂外的彩虹步道,彩虹已是冰島的重要文化象徵與日常生活。酷兒歷史敘事能夠納入NMI中,成為正當的論述,不可忽略這個社會基礎與文化背景。

冰島首都雷克雅維克的彩虹街。

冰島東部峽灣小鎮藍色教堂外的彩虹步道。

彩虹被納入國家博物館的歷史敘事中,更是一個重要的象徵性肯認與包容。「彩虹線」是一種展示策略、一個重要的開始,試圖突破傳統敘事框架,促進性別多樣性的呈現與實踐。NMI已擔起去汙名的責任、讓非主流社群進入博物館歷史的敘事中、促進性別平等,成為社會溝通與對話的公共領域。

註1:酷兒(Queer)一詞指的是不同於主流社會(異性戀、二元性別)的性取向與性別認同,例如同性戀、雙性戀和跨性別者等。

註2:Samtökin '78的另一個正式名稱為冰島國家酷兒協會(National Queer Association of Iceland),為所有酷兒人士服務。

註3:順性別(Cisgender) 指一個人的原生生理構造跟性別認同一致的狀態。

註4:Ergi在中世紀是個貶義詞,指的是缺乏男子氣概,當時的社會認為Ergi是需要被治療的。

(本文作者為史前館展示教育組研究員)