考古探索

「食。器:南島主題工作坊」的飲食與器皿探究

從史前到當代,長達數千年的時間進程,關於南島人群的飲、食細節,以及各形態容器功能用途之相關研究,我們可以從考古分析工作、民族學紀錄、部落耆老傳統技藝等各個面向尋求線索,獲得有趣的資訊。

2024年配合《南島研究學報》工作的推動,史前館於9月6日至8日辦理為期三天「食。器:南島主題工作坊」。三天主題工作坊當中,邀請專家學者於史前館進行專題講座,發表他們最新的研究工作。以微觀的研究角度來看,國立清華大學兼任助理教授王儷螢發表〈新石器時代晚期鐵器時代三寶埤遺址陶器脂質分析〉主題講座、國立臺灣大學助理教授蔡哲嫻分享了〈新石器中-晚期臺北盆地西雲巖遺址陶片切片分析〉的最新成果。

以史觀的研究角度來看,國立自然科學博物館助理研究員劉克竑以〈鐵器時代臺中番仔園文化陶器器型與功能討論〉為我們介紹西部地區的古代器物分析研究、國立成功大學副教授鍾國風與筆者一起分享了〈鐵器至舊社時代花蓮水璉、太巴塱陶器器型與功能初步分析〉東部地區的早期器物分析、國立屏東科技大學助理教授楊智凱則以〈從植物學角度探討酒麴植物〉與出力釀許震詮(阿詮)造酒師進行的〈阿美族傳統釀酒演示〉在植物學與傳統智慧的面向相互呼應。

除此之外,史前館也邀請了加路蘭哈匿工作室哈匿陶藝師連續三天在史前館進行「阿美族傳統陶鍋及甑器製作演示」,為我們展示阿美族早期以陶土製作使用的飯鍋、甑(蒸飯鍋)等器皿。

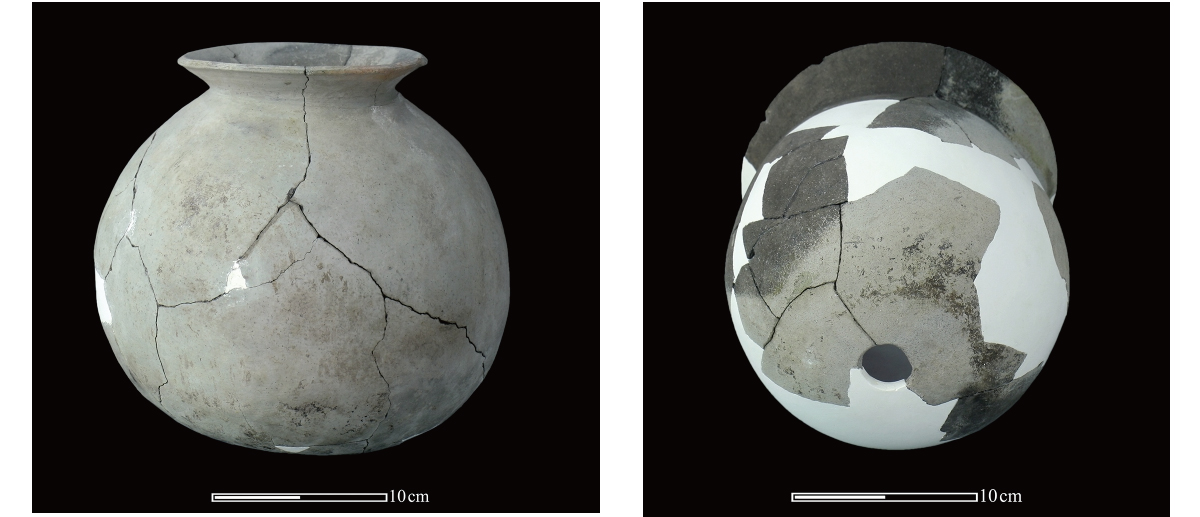

以史觀的研究角度看遺址文物如陶器遺留組合,觀察距今五千年前島上各遺址出土的陶器,最常見的器型就是多功能用途的短侈口的圓腹罐。有些遺址發現可能作為盛裝液體的帶折肩、帶圈足的罐型器,另有水平口沿的豆型器極可能為祭祀用途。傳統的考古學文化年代史分析是以整體的出土文物綜整分析,透過文物的出土位置與現象、外型與裝飾性、質地及摻合料來推測容器的功能。舉例來說,各地遺址常見的圓腹罐,若在質地上是夾粗砂,作為烹飪罐的可能性就很高。因為考古學家對整體文物分析過後,會發現另外一類質地細緻為泥質,常見有彩繪,裝飾性強的帶著高圈足的平沿盆。後者與前者呈現出在器型與質地上有明顯的功能取向差異。更精彩的例子可以檢視距今約四千年前臺北大龍峒遺址出土的夾砂圓腹罐、陶支腳與陶蓋,這一組合就很清楚呈現出容器應是放置在陶支腳上進行加熱食物的行為。

舉例來說,各地遺址常見的圓腹罐,若在質地上是夾粗砂,作為烹飪罐的可能性就很高。因為相對於細泥質地,裝飾性強的平沿盆呈現出明顯的功能取向差異。更精彩的例子可以檢視距今約四千年前臺北大龍峒遺址出土的陶支腳、夾砂圓腹罐與陶蓋,這一組合就呈現出典型的烹煮容器。

夾粗砂圓腹罐質地很可能作為烹飪罐(圖片攝自南科館展廳、史前館展廳)。

劉克竑老師以其發掘工作整理出的臺中番仔園文化陶器內涵與我們分享,番仔園文化以臺中市大甲區鐵砧山「番仔園遺址」命名,主要分布在大肚臺地兩側及臺中盆地一帶地區,最遠可以到苗栗及彰化地區。

番仔園文化可以分成早晚兩期,早期的「番仔園類型」年代約在距今一千六百年前至一千年前,晚期的「鹿寮類型」年代在距今一千至四百年前。番仔園文化的陶器器表與陶胎大致是灰色,也可以看到少數為淡橙色或者打磨光亮的黑色陶器。主要的陶器多是素面無紋飾,少數在肩部附近可見到刺點、劃紋、波浪等紋飾。

而在晚期鹿寮類型階段,陶器的顏色與早期稍有不同:以橙色、淺褐色與灰色為主,偶見黑色。器表也較多拍印紋飾,似乎是受到了同時期的北部的十三行文化影響。在器型上跟大部分的遺址一樣,以侈口圓腹罐最多,這一種開口斜向外,外型呈現渾圓鼓腹的陶器,主要功用也是作為烹煮食物的鍋子,亦稱作陶釜;其他還發現了寬口的陶盆、陶缸、還有陶瓢等器物。特別值得一提的是發現了陶甑,是一種以蒸器加熱食物的陶器。這點與南島族群裡一些飲食習慣是相符合的。

番仔園文化作為鍋具的陶釜與陶甑(引自2024 劉克竑 )。

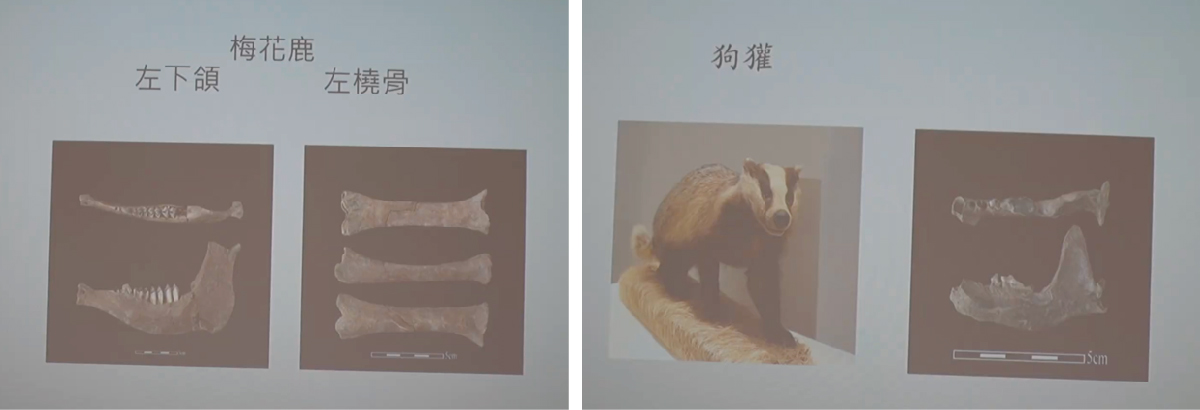

其他在遺址還發現了許多動物的獸骨,比如說梅花鹿與已經滅絕的一種狗獾。劉克竑老師以發掘資料比對,並從文化內容、存在年代和分布範圍判斷,番仔園文化人很有可能就是中部地區平埔族的祖先。

劉克竑老師分享番仔園文化遺留的梅花鹿與狗獾的獸骨遺留比對(吳意琳拍攝)。

史前陶片的脂質分析是一項最新應用的科學技術。這類技術我們稱為有機殘留物分析(Organic residues)是一項考古學分析工作,可以在出土的文物中尋找黏附其上的微量殘餘物,包括脂質、蛋白質、澱粉粒與糖,也可以嘗試辨認出其中植物種屬進一步進行同位素分析與脂質分析。這其中可以對陸生或是水生蛋白質來源做區分,可以更進階理解史前南島人群飲食內容的細節。

在王儷螢老師與我們分享臺南三寶埤遺址陶器脂質分析案例當中,發現在新石器晚期到鐵器時代,他們食用的食物種類很多樣,有豬肉、海鮮、動物乳類(鹿奶)、稻米、小米等,其中最多的是稻米(C3植物)。非常有趣的是,這樣的飲食內容與劉克竑老師所分享番仔園文化出現的夾砂圓腹罐以及各種動物獸骨有許多可以互相印證之處。

這兩項研究成果的分享,揭開了史前鐵器時期南島人群的飲食內容以及他們使用的器皿,更重要的是我們可以擴大範圍去追尋關於平埔族祖先的生活點滴,隨著近年許多發掘工作與殘餘物分析工作的進展(如澱粉粒分析),提供相當多元而豐富的線索,可以在更多面向與當代南島人群進行連結。

參考資料

2024 劉克竑 番仔園文化的陶容器。國立自然科學博物館「博學多聞」科普文摘精選。

(本文作者為史前館研究典藏組助理研究員,《南島研究學報》編輯、2024「食。器:南島主題工作坊」業務承辦人)