博物館頻道

為博物館創造多元學習體驗:史前館X東大兒文所探索學習背包館校合作計畫

前言

自1946年國際博物館協會(International Council of Museums,簡稱ICOM)成立以來,博物館定義歷經不同年代的社會變遷而逐步增刪調整,其被賦予的責任、角色與功能逐漸多元。1980年代博物館非營利、為社會及其發展服務而向公眾開放,具有研習、教育、娛樂等功能被提出;而後隨著社會發展並經多年多方研議,2022年博物館產生新的定義,易近性與包容性、社群參與、各種體驗、反思、知識共享等內容被凸顯。聚焦以「人-觀眾」為中心的博物館,強化「教育、學習、娛樂」等功能;並重視「近用包容」、「社群參與」及「多元體驗」等當代博物館的功能指標。

2020年OECD在《回到教育的未來:經合組織關於學校教育的四種圖景》報告中(註),提出四種未來教育的圖景,包含:學校教育擴展(SCHOOLING EXTENDED)、教育外包(EDUCATION OUTSOURCED)、學校作為學習中心(SCHOOLS AS LEARNING HUBS)、無邊界學習(LEARN-AS-YOU-GO)等。由此可推論,博物館與學校教育的合作將是愈趨密切且更加長期的趨勢。當代博物館已不再只是知識學習的場域,經由不同對話收納更多元的聲音,逐步成為分享與交流的平臺,兼具知性與娛樂,更是可以共學、共玩、共創的場域。

當代博物館可以透過更多元的方式,成為共學、共玩、共創的場域。

史前館X東大兒文所合作計畫—「兒童文化中心的學習背包設計計畫」

博物館教育活動形式多元,但宥於人力支援或經費成本,教育推廣活動常有其限制,也因此無法顧及所有觀眾的需求。因而在博物館中以自導學習為主要目地開發的教育工具(如語音導覽、實境解謎包、學習背包、互動展示裝置等),便逐漸受到青睞,觀眾也得以藉此滿足自在且自主學習的需求。

「學習背包」或稱為「探索者背包」(Explorer Backpacks),是一種1980-90年代源自英國開始興起的自導式參訪資源(self-led visit resources)(劉曉樺,林宜蓉,2018)。這些背包以展示內容與展件為主體被設計,目的是讓參觀者運用背包中的教具及資源,增強參觀者在博物館的體驗,特別是針對兒童及家庭參觀者。

國立臺灣史前文化博物館(下稱史前館)112學年度與國立臺東大學兒童文學研究所(下稱兒文所)合作執行「兒童文化中心的學習背包設計計畫」,此一館校合作計畫由兒文所教授游珮芸所長與林玲遠副教授擔任帶領教師,邀請史前館作為教學合作夥伴。課程設計結合「研究法:理論與實務」與「兒童文化導論」兩門碩士班課程,規劃以史前館展示廳為場域,結合博物館研究、典藏、展示與推廣教育功能,並串聯大專院校的學術專長,透過課程使學生深入了解並實踐設計思維(Design Thinking)的概念與方法,將理論知識轉化為具有實際影響力的產品。本計畫旨在為博物館兒童參訪者設計「學習背包」,並藉此實踐兩者之社會教育責任。

計畫目的

雙方於討論之初,兩位授課老師即已先提出計畫核心目的在於促進研究生的創造力、批判性思維以及跨學科合作能力,希望能夠讓研究生整合博物館與研究課程所學,進行實際操作和反思,以提升他們對於兒童文學與文化領域的深刻理解。

館方對於合作計畫想像與需求,即是期望透過創新的方式為史前館訪客創造新的學習工具,提升博物館的參觀價值及體驗。因此,實際開始課程及相關操作時,兒文所兩位教授便在課程上以設計思維的概念,結合史前館展示廳為場域,依照博物館需求,請研究生以國小四年級學齡兒童為對象,設計製作符合使用之自導式學習背包,期能設計產出讓博物館參訪學童或親子觀眾可多元自主參觀及學習的實用工具。

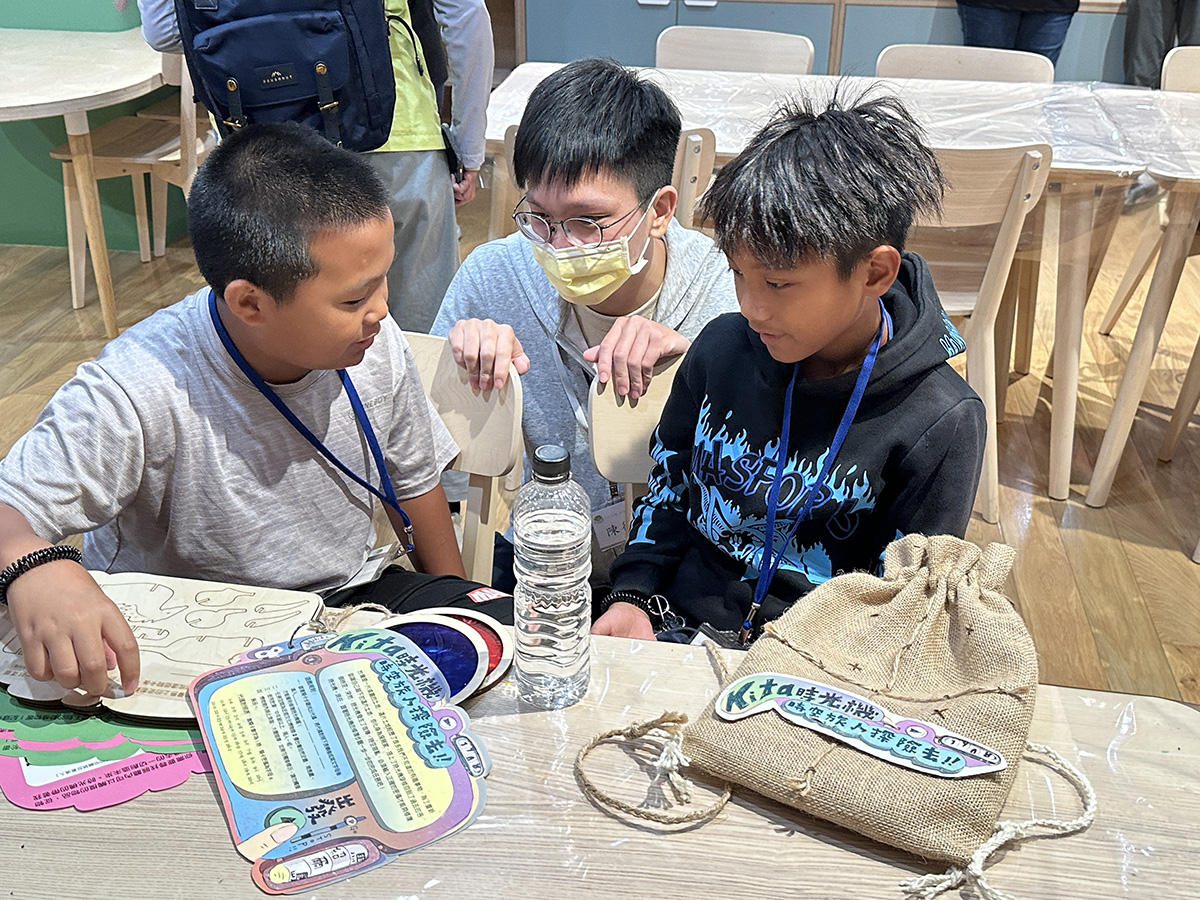

課程請兒文所研究生設計出適合小學四年級能自主參觀的學習背包。測試當天由設計者向學童先講解背包內容物與如何運用道具解謎再展開實測。

計畫執行過程

本項計畫除了校內課程外,另一個教學場域即設置於史前館內。2024年4月16日史前館邀請師生移至館內進行整日課程,課程內容由史前館主導規劃,包含專人導覽、語音導覽機自主參觀、專題課程分享(常設展互動策展規劃與設計及案例分享、博物館教育活動規劃與設計及案例分享)。博物館組成跨組室團隊,由史前廳策展人之一研究典藏組王仲群研究助理、南島廳策展人之一遺址發展組黃郁倫助理研究員、展示教育組拉蓊·進成專案助理、李虹妮專案助理及教育推廣員張雅惠與筆者等人參與,從研究、典藏、展示、教育、推廣活動設計與操作等各面向,一一分享博物館重新開館以來的實戰經驗。

史前館X東大兒文所「兒童文化中心的學習背包設計計畫」,4月16日由史前館同仁分享互動式策展設計及教育活動規劃案例。

博物館實地課程後,研究生進行分組(A~E共5組),也旋即分頭著手各項資料收集,由於設計時間很短,因此配合課程田調需求,史前館以專案方式提供師生該期間得免費參觀博物館及使用語音導覽機之優惠,亦協助安排館內同仁給予協助,以使同學們得更完整的獲得博物館資訊、觀察學童使用行為及訪談現場第一線工作同仁,蒐集完備的資料以確實應用於學習背包的設計。

學習背包設計成果

本案5組團隊最終完成6款探索學習背包,包含單廳及跨展廳的組合,分別是A1 南島廳、A2臺灣史前史廳+臺灣自然史廳、B 臺灣史前史廳+臺灣自然史廳+南島廳、C 臺灣自然史廳+南島廳、D 臺灣史前史廳+臺灣自然史廳+南島廳、E 南島廳等6組。各款學習背包裝滿了不同的互動學習單和教材,內容都是環繞著博物館展示內容或展件內容設計的學習資源。來館參訪的親子或學童可以自主選擇學習,更深入探索博物館的展覽,並藉由閱讀觀察、解謎闖關、手作活動與多樣化小遊戲及獎勵等,在趣味中進行深度學習並獲得有別於以往的參觀體驗。

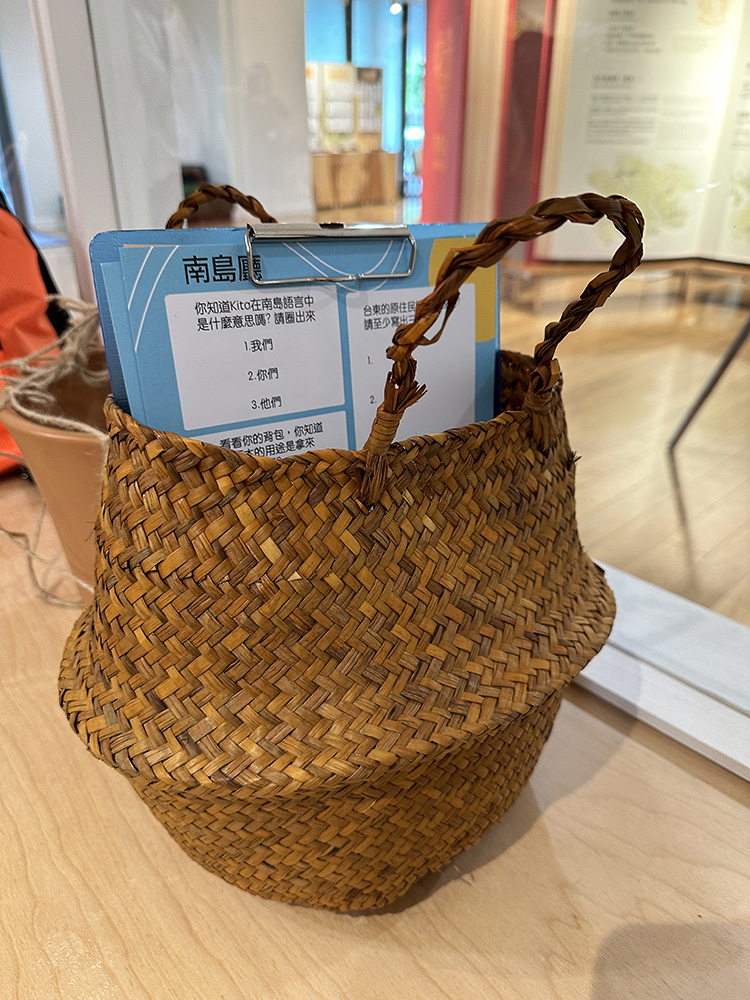

A組以史前館展示廳2個樓層融合五感體驗設計出2款學習背包,分別為A1海洋南島文化(籐竹編魚簍及海洋元素)、A2陸地史前文化(花盆網袋及考古素材)。兩款探索學習背包都以故事為包裝,引導使用者進入故事情境,跟著尋寶圖進入展廳解謎。探索路徑原則依照館內參觀動線設計,結合重點展示單元、串聯重點展件,引導學童去觀察思考並歸納出答案。

以南島廳為主題的海洋南島文化探險學習背包,採用籐竹編魚簍及海洋元素設計。

以臺灣史前史廳設計的探索學習包採考古元素,運用花盆網袋內含考古素材道具。

B組設計的探險背包同樣以故事為主軸引發學童好奇,該組設計使用者須著裝進行角色扮演引導進入故事情境,過程中須透過推理和探險的方式找出線索,並應用背包的立體拼圖推敲出答案,在探險過程認識博物館。

著裝扮演故事角色並在設計者的陪同下進行展廳參觀解謎。

C組背包取名為「Kita時光機-時空旅人探險去!!」,背包的特色是透過時間點的設定,讓學童以穿越時空為概念,穿梭在史前館2F常設展不同展廳認識各時期的臺灣。該背包並未依照參觀順序設計,希望讓使用者穿梭不同展廳解謎。背包涵蓋多款教具,包含學習單、遮光片、雷雕拼圖教具,提供多元的體驗學習機會。

《Kita時光機-時空旅人探險去!!》探索學習背包以史前館2F展示廳內容來設計,帶領學童穿越時空認識臺灣。

D組為《故事探險盒》,亦是以故事為主軸串聯,讓使用者跟著故事的角色「史博士」進入情境體驗遊戲,體驗過程中需藉由想像力與創造力來共創故事及解決問題。該款背包以南島廳展示物件《巴龍舞師》設計出組合式面具,使用者須化身為探險家,每個關卡解鎖便可獲得新道具,闖關完成即可組合成完整的面具戰利品。由於此背包中設計了許多可攜回收藏的小道具,設計成果實測當日很受學童歡迎,尤其是男生組。

《故事探險盒》探索學習背包以史前館南島廳巴龍舞獅面具作為闖關設計,深受小四男生喜愛。

E組聚焦南島廳,以創作的故事繪本「吉納比的冒險」串穿整體設計,主要是希望藉由親子共讀的方式學習,跟著繪本故事走去參觀展廳。故事聚焦在達悟(雅美)族的故事,從神話、命名開啟尋根解謎的旅程,引導使用者認識展廳內與達悟(雅美)族相關物件,最後再拋出問題讓使用者反思環境與轉型正義議題。

「吉納比的冒險」繪本設計者,藉由共讀的陪伴方式,引導學童從達悟(雅美)族的神話、命名開啟尋根解謎的旅程。

學童現場實測

本次計畫產出的學習背包,安排在史前館2024年518博物館日及新興書市「書書果實」市集系列活動中亮相,當日並特地安排臺東縣金峰鄉賓茂國小四年級學童前來體驗測試,提供偏鄉學童參訪博物館的學習機會。

體驗測試當日,賓茂國小四年級學童12人由老師帶領前來博物館,6款學習背包的規劃為2人一組,每組將體驗2款學習背包。體驗測試前,先由該組設計團隊進行背包內容、學習使用方式的講解,隨後陪同學童實地體驗及進行觀察紀錄。每款背包的測試時間約為一小時,完成後再交換,藉以觀察學童不同使用行為及學習差異程度。本次計畫產出之探索學習背包的實測觀察,將後續由東大兒文所同學另以文章分享,本篇將不贅述。

《故事探險盒》設計者說明背包裡的道具,並為學童戴上闖關面具。

《故事探險盒》這組的使用者須化身為探險家,關卡解鎖可獲得新道具,闖關完成即可組合成完整的面具戰利品。

小結與展望

學期末最後一堂課程(6月18日)回到博物館現場,由兒文所游珮芸所長、林玲遠副教授及碩班同學到館進行設計過程的經驗及實測觀察紀錄分享,並與史前館包含展示教育組、遺址發展組及南科館管理中心之推廣教育同仁一起交流討論。

期末設計經驗及實測觀察紀錄分享會中,雙方進行交流,館內同仁也一一測試探索學習背包的道具。

雙方針對實測後的觀察紀錄進行檢討,並依據各自的經驗提出建議,期望探索學習背包的經驗可以應用於後續活動之規劃。最終雙方一致認為「兒童文化中心的學習背包設計計畫」不僅結合教育創新、社會貢獻及學術發展等面向,更可為博物館觀眾提供多元的參觀體驗學習機會、增進兒童對文化的理解,同步也豐富了博物館教育資源。因此該項館校課程合作計畫,也將在新的學年度中持續推進,藉由雙方資源共享,繼續共創更多元的可能。

史前館X東大兒文所「兒童文化中心的學習背包設計計畫」將持續發展推進,藉由資源共享共創多元可能。

(註)OECD Back to the Future of Education( Published on September 15, 2020)。

參考文獻

劉曉樺、林宜蓉,2018。促進家庭觀眾博物館經驗的學習背包—以英國倫敦和牛津地區博物館學習背包為例,博物館學季刊,32(1):35-57。

(本文作者為史前館展示教育組研究助理、史前館與東大兒文所之館校合作計畫業務承辦人)