博物館頻道

性別與照顧-史前館「情緒面具」藝術系列活動的再思考(下)

從繪本《親愛的媽媽怎麼了?》體察照顧者的情緒

上一期〈性別與照顧-史前館「情緒面具」藝術系列活動的再思考(上)〉談到家中照顧者的情緒也需要被照顧。在《親愛的媽媽怎麼了?》這繪本中,作者卡塔琳娜.譚納(Katharina Tanne)以山羊、狗狗、烏鴉化身成媽媽不舒服無精打采、傷心難過、生病時表現出各種負面情緒的樣子,透過莉西.亞可布(Lihie Jacob)筆下描繪的圖像,我們看到故事情節中爸爸和兩個孩子面對媽媽負面情緒出來時的反應,其中孩子們出現無法覺察同理、錯誤解讀、不知所措,甚至感到訝異媽媽怎麼不舒服了等的回應。這些何嘗不是現實生活中你我曾經遇過的景況?

「情緒面具」藝術活動的進行過程,講師鍾靈先從「家人賓果遊戲」開始破冰。接著,從繪本引導參與者想一想,有時候我們可能發現,媽媽變得悶悶地,或許她在難過、沮喪、生氣或是生病了等等。我們總以為媽媽應該是堅強的,但是怎麼她看起來和平常不一樣?從這繪本傳達出的意涵可以看到,照顧者也有脆弱的時候,作為家人,我們應該照顧扶持彼此,一同分擔對家的責任。

2023年11月情緒面具藝術活動海報(楊素琪設計)。

在家裡,主要照顧者普遍承擔著更多的照養責任,但家並不是屬於主要照顧者一個人的,需要家人們一起經營屬於我們的家。現代家庭有不同形式組成的可能。對於「家」來說,有一般、單親、隔代教養、重組等多元型態家庭,有些家庭因為運作狀況不佳,尚需社福機構適時的協助或介入。或是特殊兒(亞斯伯格症、自閉症、多重障礙等)家庭需要早療機構的專業協助,提供長期照顧與喘息服務等。孩子們成長的過程裡都需要在有歸屬感、信任與愛的家中,學習彼此扶持關照。

活動開始前,參與者陸續進場。

藉由創作「情緒面具」活動,參與者在面具上用畫筆、幾何形、圓點、取之於大自然的各式種子、毛線或亮片等各種素材,表現出各樣的情緒。例如這些情緒可能是一種隱藏在心底難以表達出來的情緒,也可能是一種實際上做不到,但希望自己保有這樣的情緒等等。透過這活動,希望每個人不是在戴上面具後,看似有一層保護膜,才能說出個人的情緒,而是可以學習說出情緒,讓彼此在關係中學習溝通與接納對方的情緒。

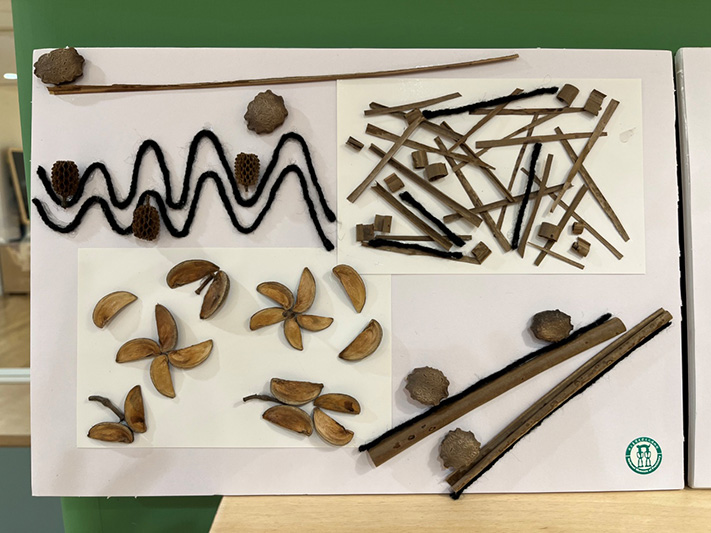

面具創作素材來自生活環境中撿拾到的種子。

面具創作的N種形式。

結語

2023年「情緒面具」藝術系列活動的對象,以多元型態家庭的兒少,以及特殊兒家庭為主。參與者之所以反映熱烈,乃是透過長期投入兒少與家庭關懷的講師、教會、兒少關懷與早療機構的管道宣傳合作,博物館獲得對方的信任,才有機會接觸來自單親、重組、隔代教養家庭的兒少。孩子的家庭狀況可能讓孩子們平日比較沒有機會、也不太習慣使用博物館資源。這些兒少群體是博物館不太容易接觸到的群體,也需要對孩子們的生活處境有更多瞭解,才有可能來規劃設計妥善適合的活動。

同時,這次活動可以讓特殊兒家庭自在走入博物館,享有使用公共資源的權利。主要是因為有早療團體的協助和具有特殊教育背景的志工陪同特殊兒進行活動,讓家長不需要擔心,在公共場所,因為民眾對特殊兒不瞭解或不接納的情形下承受異樣的眼光或排斥,這也是參與者表示願意參加博物館活動的原因之一。

面具創作的N種形式。

取之於自然的各樣種子,成為面具創作素材。

本館推出這系列活動從前置(經由機構團體瞭解家庭與孩子們的狀況、規劃設計適合的教案、溝通協調與連結、培力青少年)、執行(特別是對於特殊兒家庭,具有特教背景的志工陪同特殊兒進行活動與館員瞭解如何協助特殊兒參與活動)到後續(彙整分享回饋與影片剪輯紀錄)等,過程要特別感謝講師鍾靈、助教高梁子祺、面具設計蔡時裕、影片製作林冠宏與李愔、臺東恩典福音中心董麗齡、中華晨光全人關懷協會張珍妮、關山恩典與真理福音中心黃玉琪、家立立社福基金會陳君懿與吳金曄、臺東大學YWCA腳印服務社等,以及史前館同仁呂亞竹、楊素琪的共同協助才能順利完成。

以整體效益而言,無論是教案設計、活動流程與成效都受到好評,參與者給予的回饋(例如:學員表示這是有意義又好玩的活動;材料預備多元用心,十分感謝;非常好玩,有助於增進家人間的情感;對於這次活動,我很滿意,這是非常有趣且具教育性的活動,我很開心能參加這樣有趣的活動等等),且參與者表示希望日後能有機會再參加這類型的活動。

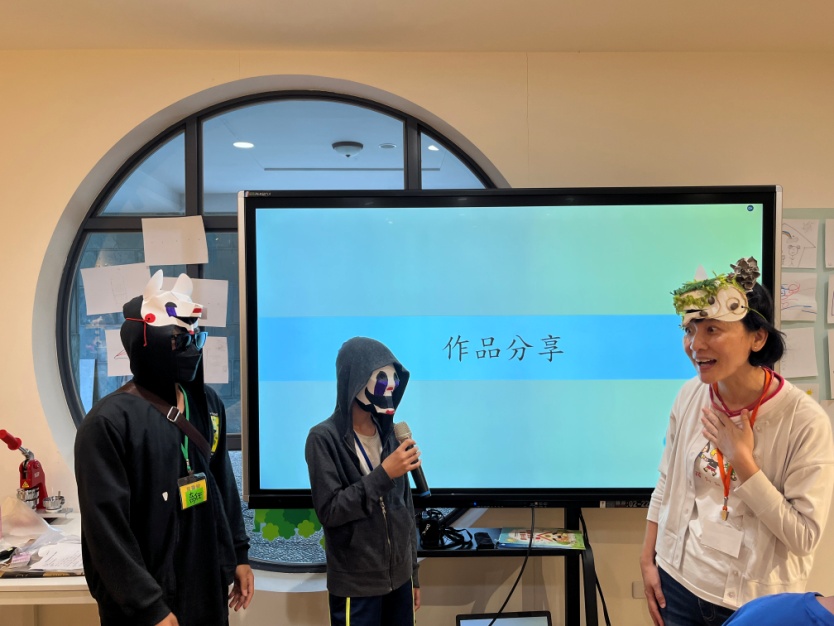

作品分享。

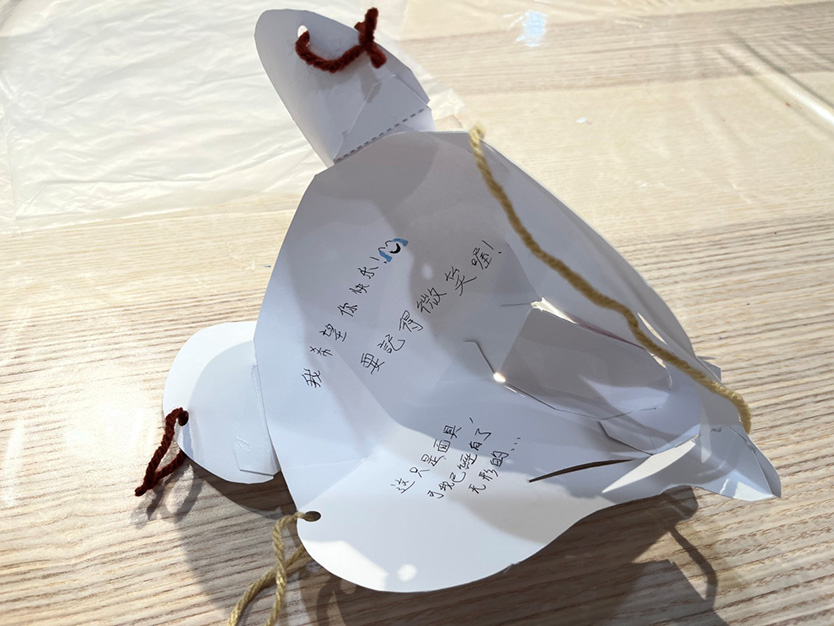

作品分享。孩子在面具內寫著:「我希望你快樂!要記得微笑喔!這只是面具,可我已經有了無形的……。」

除此之外,對於如何讓多元型態家庭或特殊兒家庭群體可以妥善使用到博物館教育活動資源,這需要博物館與這些長期關懷兒少與特殊兒家庭的社群網絡建立起穩定互信的關係,方能達到實質效益,將社會資源運用在需要的群體,發揮博物館的社會責任。

引用文獻

卡塔琳娜.譚納(Katharina Tanne)文、莉西.亞可布(Lihie Jacob)圖、麥麥譯

2019親愛的媽媽怎麼了?臺北市:遠流出版。

(本文作者為史前館展示教育組助理研究員,性別平權計畫承辦人)