考古探索

談「考古現場」的史前「生活面」

壹、前言

卑南遺址為卑南文化的代表遺址,於卑南文化層出土聚落遺留,包括建築相關設施結構、石板棺墓葬以及密集陶片、石器等。從出土遺物推測,狩獵及穀物種植是卑南文化重要的生業型態,海洋資源運用較少。煮食及儲藏以大型雙橫把陶罐為主,石板棺內則陪葬小型豎把陶罐。

卑南文化人對於山地資源運用較多,聚落的房屋用砂岩礫石砌牆基,運用大板岩作為側牆,小板岩片鋪地或隔間,房屋呈帶狀分布。遺址已出土超過2000多具石板棺,石板棺亦呈帶狀分布,房屋帶與石板棺帶有部分重疊。石板棺陪葬小陶器以及類型豐富的玉器,玉器類型包含相當精緻的矛鏃類武器及錛鑿類工具,更多的是裝飾身體用的玉器,顯示當時殉玉的風氣之盛行。

卑南遺址透過考古方式揭露的聚落建築設施結構面積僅約1000多㎡,面積不算大。歷年發掘中出土聚落建築遺留主要來自三個時期,第一次是1945年,日本學者金關丈夫與國分直一之小規模發掘,發掘地點約介於王宅大廳後方至今日考古現場間,在大石柱附近發掘60㎡,挖出以板岩、礫石組合成的房屋基址,因而推測板岩石柱是房屋的一部份,這與後來出土的現象類似。

二是1980年代在臺東車站用地搶救發掘。此時期建築結構主要來自月形石柱周圍840㎡以人工層位方式發掘區域,成為卑南遺址建築結構現象主要資料,砌石圈、房屋、墓葬群的分布關係亦成為後續對於卑南文化房屋建築研究之相關重要問題。本文後面章節將標示為「搶救發掘區」。

三是1996年至2005年間由筆者執行發掘的卑南遺址考古現場發掘中展示計畫(以下簡稱「考古現場」),是卑南文化公園展示重點之一,在園區東南側已知遺址堆積密集區設置一座長方形鋼製棚架,於棚架內進行考古發掘,發掘區450㎡。由於以往「搶救發掘區」建築現象並未保留,「考古現場」出土之房屋礫石結構現象雖有其局限性,然為目前研究卑南文化建築與相關現象研究之重要資料與線索。

筆者等因參與搶救發掘時期工作,基本上「搶救發掘區」礫石結構經驗及出土現象成為「考古現場」發掘工作的最直接參考。亦因對「搶救發掘區」礫石結構具有發掘經驗及認知,已體會到以泥土或夯土與礫石結合的結構現象,發掘時對於礫石的拆除必須慎重,否則留下來的礫石現象可能與原始現象有所不同。其難處在於史前礫石結構已經傾頹廢棄,並可能被後來者拆解重新利用的,之後可能再經過不同時期擾亂。辨識出不同建築結構關聯的重要性,在於釐清不同時期的生活面(living floor),除可判斷家屋可能形式,亦可探討埋葬行為與居住模式的關聯。

史前時期的擾亂因礫石堆疊邏輯可能差異不明顯,不同時期結構在同一深度可能幾乎並存,或者深度略為不同,比較難以判斷。現代的田園開發痕跡通常比較明顯,常見將礫石及石片等收集堆砌成田埂或農園界限。因經過國本農場蔗園開發,考古現場在地表即暴露遺物,發掘後即顯示礫石密集堆積現象,礫石結構上端亂石密布全區,基於過去考古經驗,慎重地拆除亂石,讓礫石排列較有秩序的結構露現出來。綜合而言,藉由考古現場建築現象或可觀察到史前時期長時間內的擾亂關係,進而確認建築現象之時間關係,以及深度相接近之建築平面與墓葬之關係。

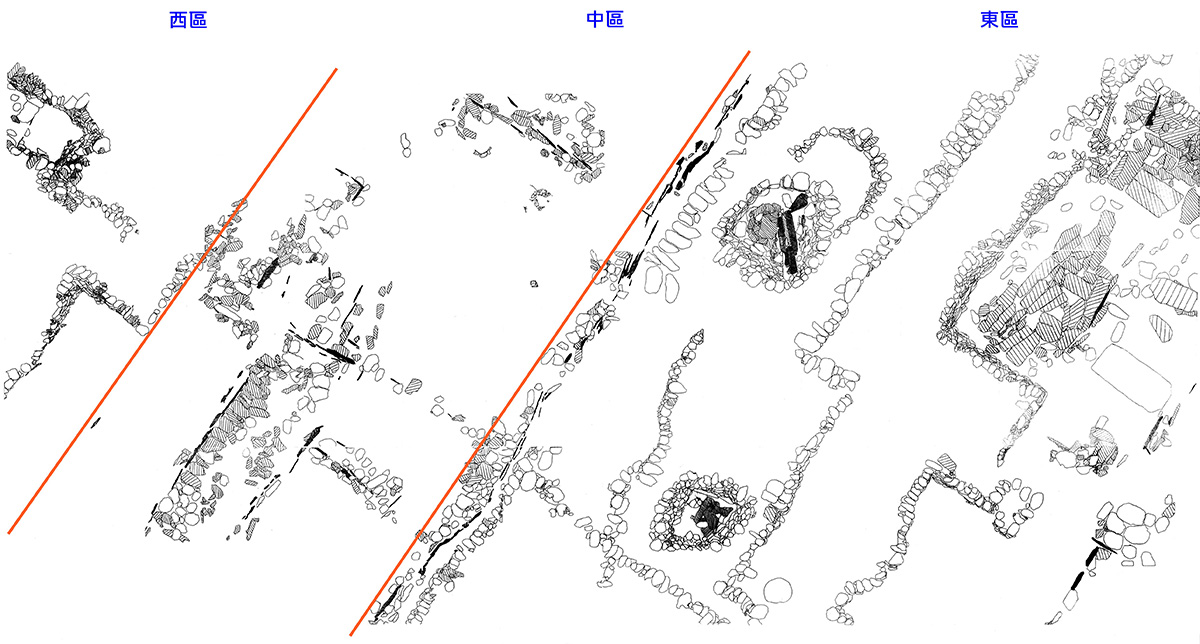

「考古現場」礫石結構分區平面圖。

貳、「考古現場」礫石結構現象

「考古現場」內的建築結構逐漸出土後,保留有秩序的建築結構,不具結構之區域繼續發掘,目前停留在所揭露平面現象,發掘深度最深約1m。「考古現場」露出之主要礫石結構間夾雜器物遺留,出土數以萬計陶片及少量的石器,為「文化層」之生活面堆積。

在礫石堆或泥土中所出土石器,包含打製石器及磨製石器,大致上為生計相關的生業用工具,如石刀、石斧、石鐮、石錛、石鏃等,亦有製作石器用的工具,如砥石。混雜在石堆或泥土中的石器大多是使用過的,石器身上或多或少有殘損痕跡,必須靠經驗的累積才能將石器從礫石殘片中辨別出來。

值得注意的是,思考邏輯上石器與陶片的遺留可能來自不同時間,例如因石器可再修整利用,很可能在生活過程中即陸續被留置生活區域,陶容器殘片係屬垃圾廢棄物,在生活期間比較不可能棄置在房屋範圍內,因此建築面上堆積的陶片應是在房屋廢棄後被當作垃圾堆置。

本文主要在於建築結構之「生活面」現象辨識與討論,如前所述廢棄後礫石結構相當容易傾頹,礫石、石板又是建材可重複使用,因此在發掘過程中對於混亂礫石的去留皆經過判斷,使仍保持堆疊、平鋪秩序的礫石及石板局部結構逐漸露出。建築現象平面圖如前圖所示,或可探討不同區塊建築基礎的時間性。

初步將「考古現場」隨機框現的建築現象分為東區、中區及西區三大區塊,其中東區及西區之主要生活面高度差異較小,中區較為低陷,東區面積占「考古現場」過半,中區及西區較小,結構與平鋪面走向皆東北、西南走向。

「考古現場」礫石結構由東北往西南視角。

一、東區

東區結構保存相對完整,為擾亂程度較低的區塊,框現的是一處家屋範圍西側部分,自西側起包含一道設有儲藏窖、石槽的土臺,接著是較土臺低80cm的一處板岩平舖面,一件後仰翻倒而背面朝上的石梯。東側有一道東北、西南走向之板岩短立板列,石板列局部保存,局部佚失。參考「搶救發掘區」現象,石板列之東側將可能有礫石或石板平鋪的長方形區域。目前「考古現場」石梯以東區域受到現有參觀步道區限制,有待拓坑發掘。

這個區塊現象與「搶救發掘區」出土結構大致類同而有些差異。先談高起的土臺部分,東北、西南走向的土臺主要為砂岩礫石與泥土組合,以礫石為結構主架,間隙夯填泥土。砂岩礫石大多是橢圓、扁平或稍有厚度的大型長橢圓形,大礫石多用在土臺兩側平整面,有穩固作用,似亦可排成階狀有利行走。

土臺另出土多個粉砂岩帶有磨痕或凹痕,類似大砥石或簡易石磨盤之石塊。土臺雖大致平坦,仍配合東北高、西南低的地勢,排列的扁平礫石應具有步道功能。土臺上有2處儲藏窖,或稱砌石圈設施,由礫石鑲嵌入土層形成,整齊面多在結構內側,內部深度在1m以內,土臺上保存之2處砌石圈結構,位北者編為1號砌石圈,位南側者編為2號砌石圈。2號砌石圈略成方形,1號砌石圈南側結構直而北側結構以圓弧排列,北側外帶另一弧狀排列。

1件石槽殘件應是圓形石槽的底部殘留,以凝灰岩製成的大型石器,為卑南遺址大型石器中的一種,其功能可能是儲存液體或有機物的相對永久性容器,由於凝灰岩鬆軟易剝落,應是靜態儲存之容器。

土臺東側之平鋪面主要有兩類石材,一是板岩,屬性可能偏於室內或半室內使用,一是砂岩或變質砂岩、片岩等扁平礫石,較為粗糙,比較接近室外鋪面,這也是發掘區平鋪面的常見組合現象。

在此平鋪面有一翻倒石梯,以片岩製成,長213cm寬93cm,厚度約25cm,為5階石梯。石質階梯在卑南遺址以外尚有老番社、射馬干山遺址等卑南文化相關遺址出土,以片岩或變質砂岩製成。石梯數量不多,顯為少有、耐用性較講究之階梯,有其存在則顯示東側或有架高的樓板設施,應為起居休息之處,高度可在1.2m左右。而依據「搶救發掘區」現象,此區域地面亦可能為礫石或石板形成的平鋪面,然可能不如石梯所在平鋪面來得密集。

土臺西側有一道由雙列短石板排列而成,類似溝渠之設施,伴隨土臺西側邊緣,上緣高度低於土臺,溝渠隨地形東北高而西南低。這道溝渠在中段有另一道類似溝渠排列之殘存結構,東西地形較為水平,溝渠時斷時續,進入中區北端。

二、中區

中區較東西兩區塊低,中區的結構佚失最多,主要為南半部有一道寬約300cm,長600cm之平鋪面,以板岩石板及中小型變質砂岩、片岩礫石拼排,兩側有板岩短立板規範其範圍。此平鋪面之北側,礫石鋪面佚失程度更高,有一區塊幾乎不存在鋪面現象。東區延伸之立板溝渠設施,其所存在生活面可能高於南段平鋪面。平鋪面往東佚失殘缺,往西側似曾有一道平鋪面然亦是殘缺嚴重,西臨西區土臺結構。

三、西區

西區結構為另一道土臺之局部,臺上有儲藏窖設施,但礫石結構之拼排邏輯與東區結構有所不同,此區土臺礫石結構以小礫石拼排,工整有如以磚頭堆砌,整齊程度勝於東區,結構上端略有毀損,礫石掉落不少。儲藏窖結構為長方形,編為第3號砌石圈,內部深度約1m,牆面以小礫石橫夾板岩片構成,內牆面垂直整齊,結構上端臺面有帶狀小礫石鋪面,似可能為當時土臺面步道殘留。

「考古現場」礫石結構由西北區往西南視角。

參、「考古現場」史前結構年代

卑南遺址於搶救發掘時期曾以出土的人骨或木炭作C14定年,結果卑南文化有4個集中於2800-3500BP的年代,有一個較古老的4670+160BP以及兩個可晚至2300BP的C14年代(宋文薰、連照美1988:17)。考古現場建築結構深度不一,最低發掘深度停止於1m深,即使緩慢發掘過程亦未能發現可用以定年之炭標本,因此轉而以陶片進行熱釋光定年(Thermoluminescence) ,以作為初步的參考 。

「考古現場」以出土之10片陶把殘片作熱釋光定年,這些定年所用陶片多出土於東區結構,於地表下40cm至60cm之間,以堆積的現象來說,都是文化層中最晚或房屋建築廢棄後所遺留的陶片。定年結果如下表,其中3220BP樣本在淺層出土,數據比較孤立,其他為距今2500年至1700年間的數據。

近幾年觀察「考古現場」紋飾陶片的分布,可以之作為年代輔證。「考古現場」出土卑南文化晚期陶器裝飾蛇腹紋及蛇背紋,這種陶器紋飾亦出現於上里遺址,其年代約在距今2600年左右,如此一來陶片熱釋光定年似未背離此一年代框架。而「考古現場」史前建築結構可能早於或同時於這個年代。

肆、「考古現場」的史前「生活面」

「搶救發掘區」840㎡面積房屋結構現象,主要現象為長方形家屋並排連接成帶狀,西側有帶狀連續分布的數個砌石圈。在主要建築帶兩側各有保存較差的鋪面現象,東側似為另道殘缺的建築現象遺留,有殘存的砌石圈及礫石石板鋪面。西側亦有一片似為鋪面缺殘程度高的區域,並出現與鋪面深度接近的石板棺。

「考古現場」東區現象顯示砌石圈應有其土臺設施並連接到地勢較低的板岩平鋪面,亦即砌石圈所在的土臺為房屋的附屬設施。「考古現場」土臺西側的平鋪面及連續短立板的布局與搶救發掘區類似。「考古現場」框現的是砌石圈所在土臺到庭院進入主要房屋區域,「考古現場」尚未能發掘的石梯及立板列之東側可能與「搶救發掘區」類似。

短立板似可能為重要區隔界線,短立板以西平鋪面不論在「考古現場」或「搶救發掘區」,均鋪排密集,似為半室內的石庭,短立板以東在「搶救發掘區」有舖面殘缺的現象。因「考古現場」於短立板以西出現石梯,石庭應是屋頂略可涵蓋區域,石梯顯示短立板東側應有高可到1.2m的樓板,可能為生活休憩區域。而可能有的樓板、屋牆相關設施,目前並未發現柱洞痕跡,推測可能為有機物如木竹結構。屋頂設施因未有能對應的多量石片,推測亦以有機物為主,屋頂或可能有壓疊用石片,因可見橢圓形帶穿石片用於鋪地或作為棺底板。而「考古現場」東區保存之高起的土臺顯示或可對於石梯以東的生活區域有防護隱私之遮蔽作用。

卑南遺址房屋結構在不同區域、不同時期可能有所差異。例如「考古現場」東區與「搶救發掘區」家屋單位面積略有差異。與之相較,「考古現場」從砌石圈所在土臺到前述板岩立板列的長度略大於「搶救發掘區」相同區塊長度,「考古現場」的家屋面積可能略大於「搶救發掘區」。而「搶救發掘區」主要結構區未見「考古現場」西區之結構現象。

「考古現場」東區、中區及西區三區塊,東區為房屋西側一部分,此區塊與同具有砌石圈土臺的西區比較,兩者土臺面高度差異不大,但礫石之運用及結構拼排邏輯有所不同,西區保存一個堆砌牆面較整齊的土臺,其堆疊結構邏輯與東區有所差異,加以前述年代數據,東區結構年代可能早於西區結構。

中區位於東西區之間,地勢低於兩者80cm,平鋪面殘缺程度更大。本區北端之東西向溝渠應與東區南北向溝渠同時,而這溝渠面高於中區之平鋪面,中區可能與東區不同時期,中區亦低於西區頗多,中區西側邊緣有一道散亂殘缺鋪面觸及西區砌石牆底部,礫石結構的用途邏輯不同。中區為保存石板棺跡象明顯區域,其西南側已有小石板棺露出,此區塊之上方陶片堆積密集,至石板棺露出時已少見陶片,中區或可能早於東、西兩區。

綜上,「考古現場」後續將就三區塊平鋪面現象做進一步釐清以及執行平面現象以下的考古工作。

參考文獻

宋文薰、連照美,1988 。《卑南遺址第11-13次發掘工作報告》。臺北:國立臺灣大學出版中心。

連照美、宋文薰,2006 。《卑南遺址發掘1986~1989》。臺北:國立臺灣大學出版中心。

(本文作者為史前館研究典藏組副研究員)