話題 • 話語

吉納比的冒險:2024史前館X東大兒文所合作計畫「學習背包設計」

一、發想與設計:以小見大的探索背包

南島廳,是位於史前館二樓的展示廳,展出關於南島語族相關島嶼、分布區域的文化和關聯,包含動植物傳播、語言特色、神話傳說、生活用具、食品與祭儀、相關議題、音樂、書籍、戰爭、抗爭議題等等。相對於其他展廳,對小孩而言比較龐雜且陌生。連我第一次踏入南島廳,也為複雜的知識量感到驚訝。對於孩子,這些訊息該如何解讀呢?

本回學習背包製作練習,將目標客群設在10歲的孩童。經過課程小組討論(註),我們將探索區域設在這個對10歲孩子較為困難的南島廳,由大人(家長或老師)陪同;而後考量探索時間長度,於是決定聚焦在南島廳一條線:達悟(雅美)族。這不是南島廳中的哪一區,而是展廳南島語族分布區域的相關文物當中有部分是臺灣原住民族的文物,包含達悟族。於是我們以達悟族為主題將一個個文物挑選出來,試圖串連起一個故事。

背包的發想自此開始。我們將南島廳的部分文物節選出來,企圖以小見大,若過於龐雜的展廳對兒童來講無法負擔,那就選擇更輕巧、離兒童靠近一點,卻也帶有些許陌生或新鮮感的內容。我們希望能在背包裡訴說些什麼,帶領使用的孩子走入南島廳,理解(其中一種)「讀」南島展廳的方式。

其次是決定形式。我們選擇了圖文手冊的形式,預想是能夠採親子共讀的方式,或者閱讀能力足夠的孩子也可以自導式使用,從手冊中的線索對照展廳展品,前去尋找答案、認識展品。或者也在過程中摸摸看能夠觸碰的展品、觀察展廳中沒發現的細節,將線索與答案貼、畫、寫在手冊中。最後使用者可以帶走手冊,成為這一回逛博物館的收穫。

二、內容:點的串聯

手冊內容由故事串聯而成。我們在南島廳挑選以下項目:

- 神話:蘭嶼與達悟族神話(入口處的神話動畫大螢幕);

- 命名方式:達悟(雅美)族的父從子名制;

- 用具:各族生活工具展品中,與達悟族相關的展品(藤籃、椰鬚背墊、掘棒、禮杖等);

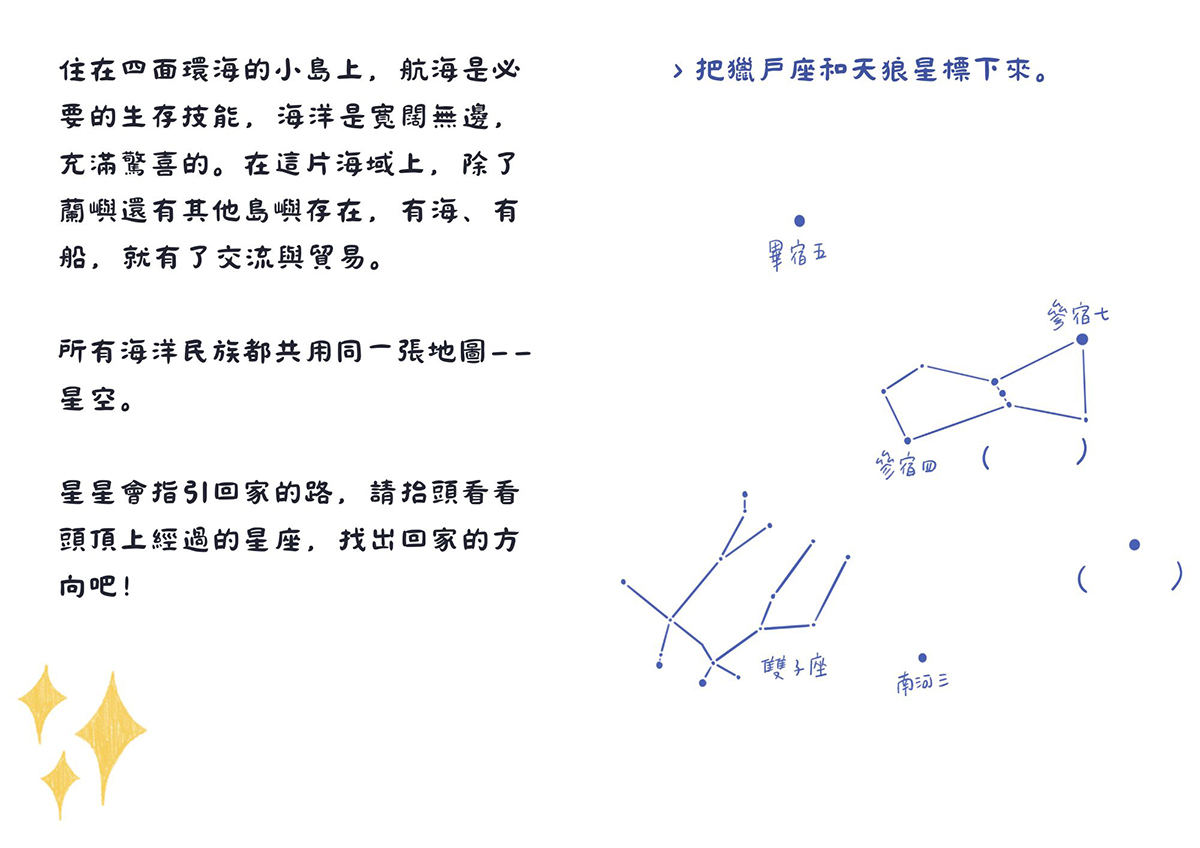

- 航海文化:達悟族拼板舟上方的星空投影;

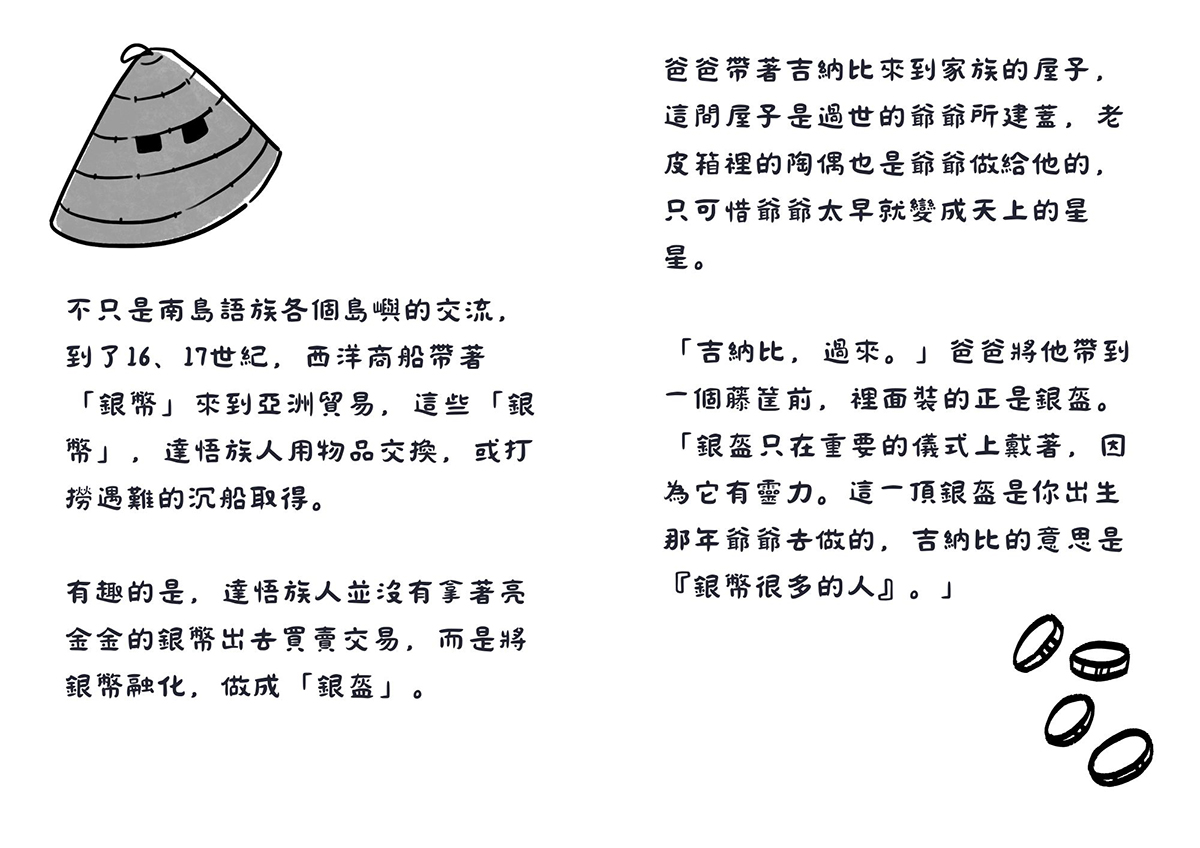

- 銀盔:達悟族祭儀重要物件,與其材料來源、製作方式;

- 達悟作家:Syaman Rapongan夏曼‧藍波安的作品;

- 核廢議題:Flying Fish •Mysega飛魚‧米斯卡「謊言‧罐頭」的藝術作品與核廢抗議;

- 最後反思:溝通展區的發聲布條「沒有人是局外人」。

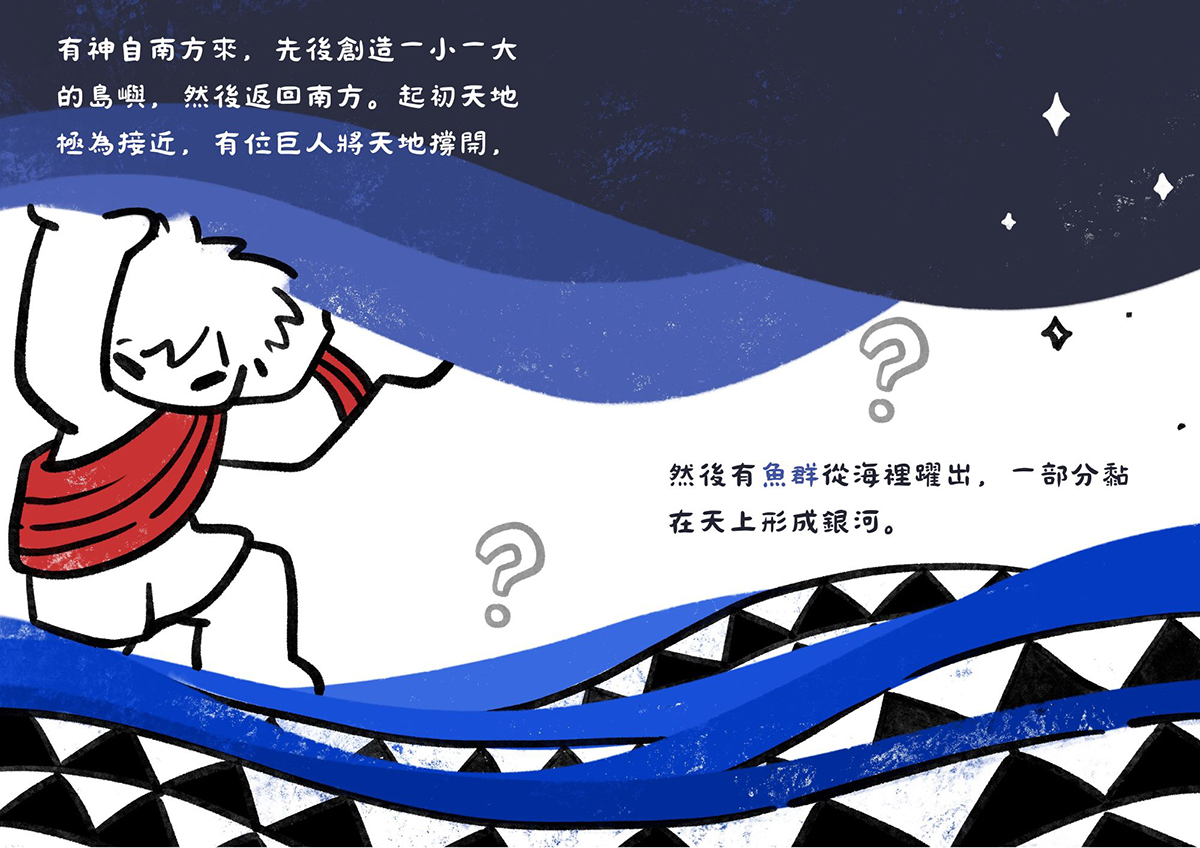

考量後稍做調整順序,並加入敘事劇情和插圖。從名字開始,從一個達悟族孩子「阿齊」在家裡發現了一個不認識的名字Jinapit吉納比,開始認識自身的文化,了解達悟族取名的方式,發現吉納比是自己的達悟名字,以及自己為什麼也會擁有漢人的姓與名。隨後是達悟的神話,神創造島嶼、巨人將天地撐開,魚群從海裡躍出,之後神將兩個孩子分別放進石頭和竹子擲向海上島嶼,石與竹裂開生了人,便是達悟族的祖先,在這個島嶼上生活。

隨後吉納比去認識蘭嶼的生活工具,學著閱讀海洋民族航海的地圖:星空,也跟著爸爸看看重要儀式裡需要使用的銀盔,也探尋名字的意義。他才知道蘭嶼居民原先不用貨幣與文字,是後來由其他文化傳入,更後面才出現學校。並知道了達悟族的作家夏曼.藍波安。

後段轉向更深刻的議題:從夏曼.藍波安的詩〈還給蘭嶼一頓零污染的早餐〉,思考蘭嶼核廢料的議題,以及抗議行動的發生。最終結尾收在明白每個族群有其故事、文化,如何彼此尊重與理解,知曉沒有人是局外人,去聆聽他人的聲音、也發出自己的聲音。

這是圖片說明文字

手冊頁面節錄(星空)藍字為任務指引。

我們期待能在背包中注入知識與訊息,讓使用者能反思自身和島嶼上的故事,從小人物的故事裡向外往其他族人、其他族群等深思更多的議題;或是向內,與自己、親友的生命經歷相互呼應。

背包實物(背包內容物也要搭配貼紙與筆等)。

三、回場測試與反思

課程於2024年5月19日回到史前館現場進行探險背包使用測試。受試者為臺東縣賓茂國小的四年級學童,兩人一組,第一組是兩名男童,第二組是兩名女童,時長皆為一小時(兩組皆完成全部體驗),由三位製作學習背包的組員陪同學童至展場體驗。

第一組測試者(左為觀看星空,右為討論聽故事的感受)。

第二組測試者(左為進入南島廳,右為聽姊姊說故事)。

第二組測試者(左為圖文手冊使用近拍,右為觀看雕塑「謊言.罐頭」)。

經過回場測試的實際觀察與受試者反饋後,提出以下幾點反思:

- 手冊文字量大,學童沒有耐心閱讀:

手冊中的文字包含情節鋪陳、題目提示的內容,也有知識性小補充,但是對於四年級的學童而言,除非平時本身閱讀量大,否則可能沒有太大耐心讀完。測試當下是改由組員以說故事形式繼續進行,也發現「聽故事」比「讀故事」有更大的吸引力。針對此現象,我們認為可以將手冊拆分成兒童本和家長/師長本,兒童本盡量精簡文字、方便閱讀;而家長/師長本增加引導的指示、補充,讓家長可以帶著孩子看故事或說故事給孩子聽,並適時添加趣味性的小知識,可減輕孩童閱讀負擔,同時增加互動性。 - 與故事中的情節產生互動,思考並舉一反三:

孩子在聽故事時,能夠對故事情節、主角遭遇思考,並提出身邊的例子。比如這次體驗的第一組受試者都是排灣族,在尋找達悟族命名方式時提出排灣族也有族名的存在,且同學間有人在身分證上便是使用族名、而非漢文名字。此後便可以繼續討論漢文名字加諸於原住民族身上的原因,或是讓孩子回頭尋找自己族名的意義所在。

上述互動是我們喜聞樂見的現象,即使用者能在故事與自身之間產生連結,便也能與展覽產生連結。此時展覽不再純屬於講述「他者」的故事文化,而是「我們」,自己也存在其中,自己也是一員。學員回饋也收到一則反思,學童表示在學校裡就曾經見過反核符號,在此得以理解為什麼反核、核能究竟是什麼、有什麼危險性,也更能明白相關議題的討論。 - 樂於尋找物件、和展品互動

孩子在看到提示線索,去尋找對應區域或展品時顯得很興奮,就像尋寶或探險的活動般。看到可以互動、觸碰的展品,他們也喜歡拿拿看、摸摸看。 - 再增添遊玩性橋段

故事後段文字較多、手作活動較少,孩童參與時會逐漸開始疲倦、注意力分散,若沒有他人督促就不願意繼續進行任務。是以後面可再多添加手作或體驗性質的活動,例如下圖提及銀盔,便可以添加銀盔的摺紙DIY。或是以提供小禮物、零食等獎勵方式來鼓勵學童完成。

手冊頁面節錄(銀盔)。

-

探索需要地圖、提袋改成背包

南島展廳空間極大,且較無明顯動線與大型/明顯方向標誌,若單純以文字提示(如:在入口處附近的大螢幕),對於尋找地點不太方便。測試當日因為現場有逛過數次展廳的組員來引導,但對於首次來訪的親子來說稍嫌困難,有可能導致浪費無謂時間在迷茫中而消磨了遊玩的熱情。如果有地圖引導,尋找物件指示上會方便很多。而在收納使用上,目前使用提袋的形態,對於探索時手上又拿本子、又要拿筆就會成為累贅,若更換成背包收納,對使用者相較輕鬆。 -

意料之外的遊玩辦法

孩子在遊玩途中顯現出乎意料的遊玩方式,例如將貼紙貼在臉上、手上,可見不同使用者對此背包的不同遊玩方式。我們樂見孩子在其中自行尋找樂趣、感到愉快。在回饋單裡,也收到喜歡貼貼紙的回饋,可以看見喜歡手作、操作性質任務的表現。

四、綜合討論:企圖訴說的探索背包

我們首次參訪南島廳時,對於這個展覽的深度與厚度感到驚艷,包含多樣化的議題、綜合史料、藝術品和影音等等紀錄,然而對學生來說,尤其「南島語族」這概念在國中才教導,對於國中以下的孩子,此一展廳概念會否過於困難理解?這回我們選用小軸線的取用方式,更簡單、就能更清晰淺顯呈現。

博物館不該是高深得難以進入的殿堂,而是認識、學習、觀賞的處所。我想這也是學習背包的用處:讓探究博物館一事對孩子更為有趣、在觀賞遊歷上有所引領。

(註)學習背包組員有我、房屏辰與蘇靖三人。我們的課程結合兒童文學研究所的「研究法」與「兒童文化導論」兩門碩士班課程,搭配與史前館合作的「兒童文化中心的學習背包設計計畫」,由修習課程的研究生分組實作設計學習背包。

(本文作者為國立臺東大學兒童文學研究所碩士班學生、2024年學習背包合作計畫成員)