考古探索

「食。器:南島主題工作坊」的陶器切片分析研究

在前期電子報〈「食。器:南島主題工作坊」的飲食與器皿探究〉提到臺中與臺南地區鐵器時代的考古學,如何結合史觀角度與微觀研究角度在陶器功能與飲食內容殘餘物分析相互印證的有趣發現。考古學分析工作中其實還有陶器切片分析這一項微觀角度研究的工具。

切片分析(Thin Section)原本是地質學工作去理解岩相組成的常用方法,在考古工作應用上可以針對出土的陶器進行切片,藉此分析陶器製作的陶胎成分是本地或是外來的材料陶器;如果運用得當,岩相分析是解決陶器生產地和傳播範圍的一種有效方法。然而這項工作相當不容易,研究者必須先對遺址周圍的地質環境背景有充分理解,完成出土陶器的年代分期與器型組合的初步分類,亦即對整體出土陶器的陶胎性質已有初步掌握,才能進行切片分析與比對工作。

1983 年時,D. F. Williams 指出,陶片基本上可以被視為一種「變質沈積岩」,這種觀點成為切片方法(Thin Section)應用在陶器岩相分析的理論背景。如同地質學家進行的工作,考古學進行岩相分析也是以顯微鏡觀察陶器切片,進行判斷識別、統計與計算數量(Point-counting)。

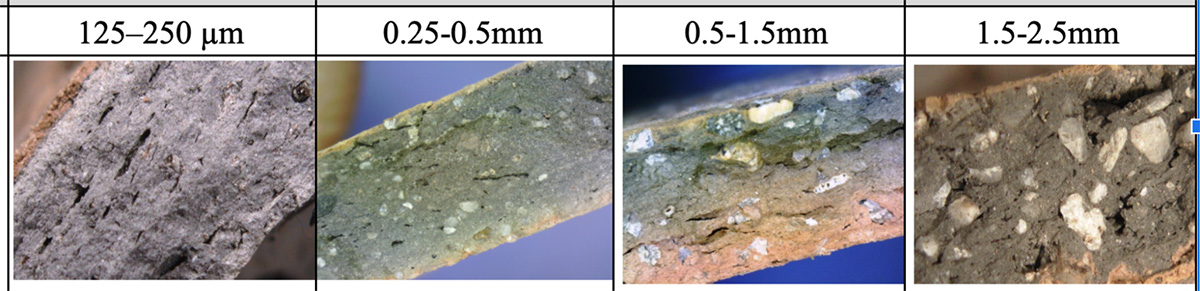

觀察切片時我們可以觀察到的訊息,概略會是陶土基質(clay matrix)、泥(silt)、砂(sand)、摻和料(temper)、空隙(void)。切片中的礦物顆粒可以按照直徑大小分為

Fine / Medium / Coarse / Very coarse / Gravel 等5個等級。其中要判斷何者為製陶者有意加入的摻合料,必須先理解整體的陶器主要陶土基質中包含的礦物種類與含砂的粒徑等級,才好分辨刻意加入的摻合料為哪些。這些工作通常需要採集遺址附近的砂土樣本與陶器切片進行比對。

陶片斷面所見陶胎基質與粒徑等級示意圖參考 (引自WU 2021)。

當研究者對出土整體陶胎成分取得適當的理解,還可以進一步去推測製陶者當初製備陶土時是否有加入特殊的摻合料。許多研究案例顯示出,史前製陶者常常在所能取得的原始陶土材料以外,為了製陶的需求而加入細砂或粗砂、貝殼碎屑、舊的陶器碎片(熟料)、燒過的植物纖維等作為陶土的摻合料。

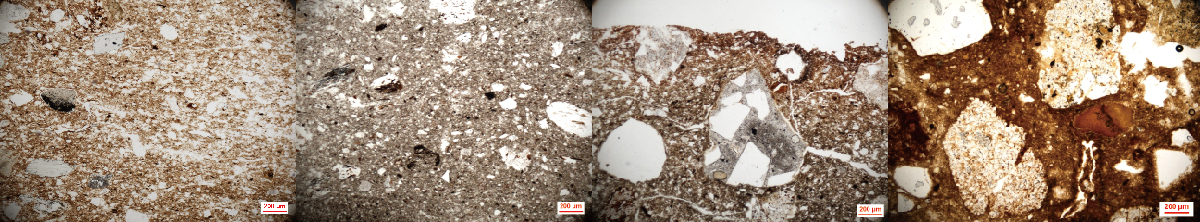

陶片切片所見陶胎基質與粒徑等級示意圖 (引自WU 2021)。

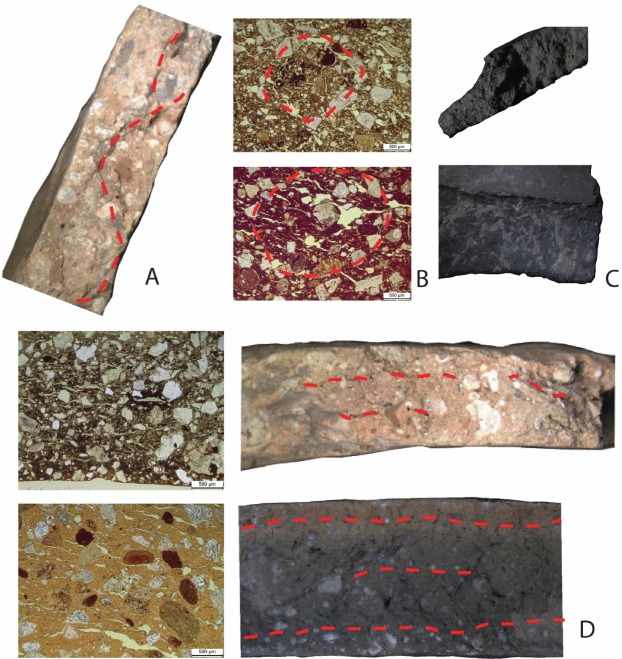

另外考古學家可以利用陶器切片中的陶土排列呈現的走向與空隙進行製陶技術的分析。以S. Casale 等人2022年的文章為例,以陶片的實體斷面以及顯微鏡下的陶器切片去觀察製作技術的診斷性特徵,可以很明顯區分出以泥條製作的技術(A:在斷面上呈現泥條交錯情形、B:在切片上可見圓形泥條與周圍包覆陶土之間的空隙、C:在斷面上可見到泥條接合處的階狀落差)、拍墊法製作、D:切片上可以顯微鏡觀察到因拍墊敲擊動作而在器壁上產生近平行的空隙、在陶片斷面上也看得到近平行的空隙)。

陶器製作成型步驟的陶片斷面和微觀切片以及診斷性特徵:(A) (B) (C) 泥條與 (D) 拍墊法(引自 2022 S. Casale et al. )。

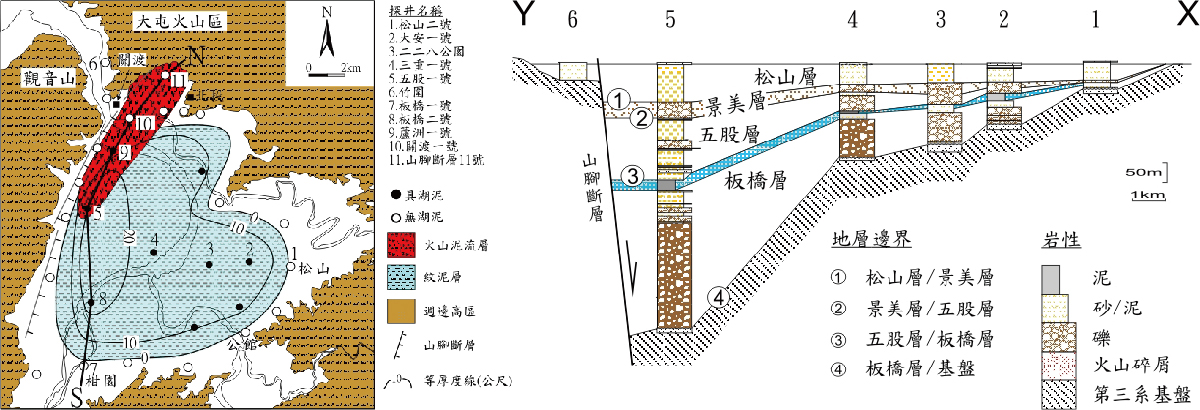

考古學家使用陶器切片分析時,在顯微鏡下可以看到一些主要岩類的特徵或是標誌性的特殊礦物,例如臺北地區有火山岩,也有許多沈積岩(參見臺北地層及地質圖)。花蓮地區有時可以見到變質岩類如花崗岩,臺東海岸地區可見火成岩如輝石、沈積岩類則可見石英、長石等,縱谷地區原則上應該見不到火成岩成分。

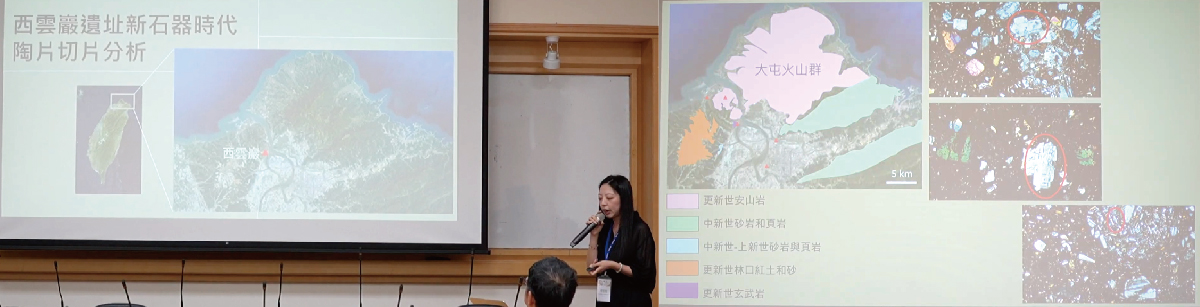

從蔡哲嫻老師在2024「食。器:南島主題工作坊」發表的文章〈新石器中晚期臺北盆地西雲巖遺址陶片切片分析〉,我們可以看到在分析工作中挑選了從大坌坑時代、訊塘埔時期、圓山文化與植物園文化幾個不同時期的陶片,先觀察岩相組成,再與遺址周遭的地質環境進行細密的比對與分析,希望能利用此分析方式去探討史前製陶者在不同時期(新石器早期、中期、晚期、末期)的陶土製備工作是否有差異。

整體計畫由於還在進行中,蔡老師簡單說明從大坌坑與訊塘埔的陶片切片看來較為相近,都包含了安山岩等火成岩作為摻合料,可能使用相同來源的原料。其中的微小差異是較為靠近玄武岩質安山岩環境的遺址,在切片成分上看起來會顯示出相關的成分。

而從圓山時期起,產生了許多變化。圓山文化時期在陶器切片上看來,似乎有三種陶土配方,與前期大坌坑與訊塘埔時期取用的原料不太相同。圓山文化時期的製陶者可能與前期的人群使用了相同的陶土製作傳統,但是採用了不同的原料來源。接續圓山文化之後的植物園文化,似乎又有大轉變,進入了另一個階段。研究成果從陶器切片上看到的是製陶者選擇了全新的原料與加工方式。植物園文化時期使用了與圓山文化時期以前完全不同的原料配方。而另一個發現是,當不同地點的陶匠製作相同的植物園文化特色的紅色縞狀陶,他們會採用相似風格的做法,但原料是有差異的。

除此之外,在眾多分析資料中,蔡哲嫻老師也發現了不同年代階段的製陶者竟然使用幾乎完全相同的黏土材料,非常有可能是來自同一礦床但不同層位的原料。這一項有趣的發現,也讓我們想像跨時代的史前製陶者可以說是「英雄所見略同」,會挑選到相同的製陶原料。

蔡哲嫻老師以「新石器中晚期台北盆地西雲巖遺址陶片切片分析」為題於工作坊發表(吳意琳拍攝)。

過往在臺北盆地的史前陶器原料分析有過許多研究工作,蔡哲嫻老師在綜整了前人的相關研究後,繼續以更深入的分析方式,並選擇了跨越四個文化時期的陶器資料,獲得了更完整的圖像,也揭示了陶器切片分析工作在考古學上的未來潛力,後續將可以對陶土產地來源與區域間交流互動等相關議題做出更多貢獻。

參考資料

1983 D. F. Williams, Petrology of Ceramics[J]. Petrology of Archaeological Artefacts. Calerendon Press, Oxford

2022 S. Casale, Sharing ceramic manufacturing processes: A technological and petrographic study on ceramic production and exchange between Hispaniola and Puerto Rico (350–1200 CE)

2021 I.L. WU, Le néolithique moyen dans le sud-est de Taïwan : approche technologique des assemblages céramiques de Chaolaiqiao et de Fushan.

(本文作者為史前館研究典藏組助理研究員,《南島研究學報》編輯、2024「食。器:南島主題工作坊」業務承辦人)