博物館頻道

攜手同行,共創未來——「視障者與明眼人共融共遊」活動幕後規劃理念與輔具設計教案背後的故事

前言

在這個充滿挑戰與機會的時代,我們的社會愈來愈強調多元與包容。史前館於2024年10月19日主辦「視障者與明眼人共融共遊——首度挑戰公園定向闖關活動」(相關活動內容請參閱史前館第528期電子報〈文化平權、共融發展:卑南遺址公園定向闖關活動「心」體驗〉),這場跨越視障與明眼人之間界限的活動,目的在於打破偏見,促進理解與合作。

這場活動不僅是挑戰自我的體驗,更是集體智慧與愛心的結晶。這次活動得以成功,離不開背後的精心規劃與設計,特別是在輔具製作與教案設計方面的創新理念,過程中所面對的種種挑戰和解決方案。今天,我們帶您了解這些幕後推動的故事,以及如何為視障者與明眼人創造一個共融的闖關經歷。

於定向活動當中,認識遺址公園公共藝術裝置的石柱造型。(劉少君攝)

活動規劃背後的心聲

史前館一直致力於推動弱勢群體的社會融入,此次結合自然環境教育、定向運動活動策劃經驗,活動的規劃是由史前館友善平權推動小組、遺址公園組林佳靜助理研究員、台灣定向運動協會林士斌老師等人共同策劃。團隊強調,活動的核心不僅是設計出一個「挑戰」場景,而是要讓視障者與明眼人之間能夠在同一個舞台上共同合作、達成目標。

這是一個關於「信任」與「合作」的挑戰,我們希望透過活動讓視障者和明眼人能夠彼此理解,並一同克服困難,這不僅能增進彼此的感情,也能打破對視障群體的偏見。在與家人陪同下經過友善志工在旁協助引導,讓視障者與親友共同完成各項關卡,形成共同體驗挑戰的樂趣。

但活動的規劃過程並非一帆風順。最初,如何讓視障者與明眼人能夠在同一場地進行挑戰,並且確保每一位參與者的安全和活動的趣味性,是一個巨大的挑戰。

大部分戶外公園都是自然生態,有各式地形地貌,這使得選擇合適的活動場地變得十分困難。如何設計適合不同視力狀況的遊戲關卡,既能滿足視障者的需求,又不失挑戰性,是活動設計的一大難題。

於定向活動當中,認識低漥河床地形。(袁雲英攝)

為了解決這些問題,團隊多次場勘,選擇能讓視障參與者達成認識自然地形地貌的目標,又能符合基本安全要求的地方作為活動場地,並得到遺址公園組同仁全力支持協作,調整場地的部份障礙,確保視障者順利通行。此外,規劃團隊精心設計了多條路線和多種感官體驗的關卡,並根據視障者的需求調整環境設置,旨在創造一個既能讓視障者感到挑戰又不失樂趣的戶外活動。

嗅覺是設計活動很好的切入點,視障定向闖關挑戰聞一聞識別各個樹種的香味。(王美惠攝)

輔具與教案設計:挑戰創新與包容的結合

本次活動一大亮點便是專為視障者設計的輔具。這些輔具不僅是工具,更是精心思考的成果,充分體現了創新與包容的理念。

我們的目標是讓視障者能夠自信地挑戰自我,不論是走在公園小徑上,還是進行定向闖關,每一個細節都需要考慮到他們的感官需求,讓他們能夠在感官層面充分參與其中。因此我們必須根據視障者的不同需求,設計出既精確又易於操作的輔具。

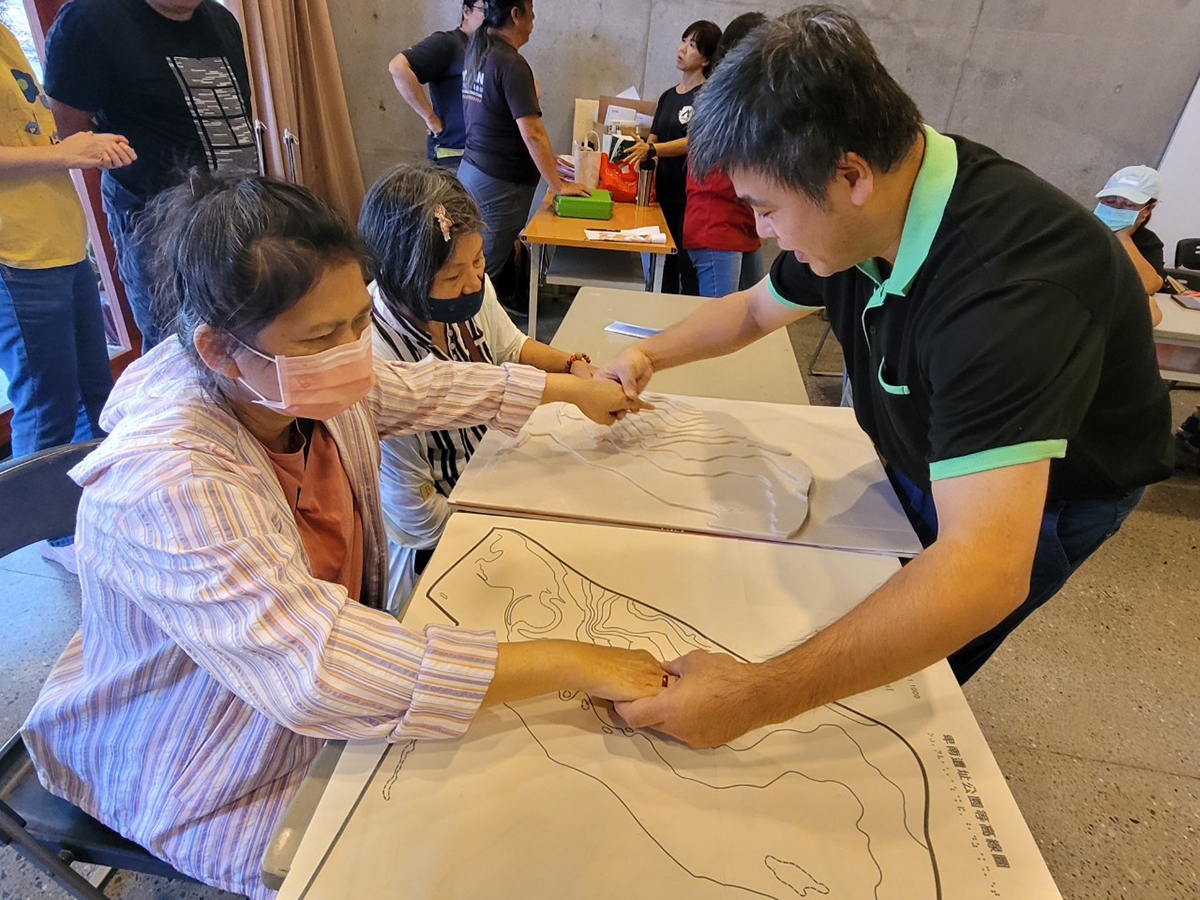

為了讓視障者能夠準確理解場地佈局,如何將公園的地形、路線、障礙物等信息準確地轉化為視障者可以感知的信息,成為設計的一大難題。經過多次測試和調整,團隊設計了多項輔具,包括觸覺地圖、觸覺模型等。這些輔具可以幫助視障者清晰了解地圖信息、地形結構,以及每一個闖關點的位置。觸覺地圖設計將原本平面上的地形資訊,轉化為視障者可以感知的符號紋理,通過手指觸摸地圖的變化,加上陪同志工的報讀訊息提供即時的口述指引,確保視障者在整個闖關過程中,充分瞭解身處環境。

定向運動挑戰前的地圖認知。(袁雲英攝)

此外團隊還設計了「縮小版地景模型」,幫助視障者在活動前充分理解公園場地的結構,與明眼人一同認識海拔等高線地圖。這些創新設計不僅是技術層面的突破,更是對視障者需求的深刻理解與關懷。

透過立體地圖來認識等高線,有助於定向運動的實際體驗。(王美惠攝)

教案設計:專業與關懷並行

除了輔具的設計,活動的教案也同樣用心。我們不僅要讓視障者參與這個活動,更要讓他們能夠從中學到更多關於自信、協作與克服挑戰的寶貴經驗。要讓視障者和陪同親友(明眼人)共同參與,並且互相合作,教案設計就必須同時考慮到學習方式的差異、感官體驗的多樣性,以及視障者的心理需求。

每一個教案的設計都離不開對參與者需求的深度理解。視障者的視力狀況差異很大,一些人可能完全失明,另一些人則有殘餘視力。如何根據這些差異設計相應的教學內容,讓每一位視障者都能夠在活動中充分參與,是教案設計的挑戰。

設計教案時,特別注重結合視障者的學習方式,將觸覺、聽覺等感官方式融入教學中。教案設計需要強調視障者與陪同親友之間的協作,確保兩方能夠平行地交流與合作。團隊與視障者進行了多次面對面溝通,了解他們的需求和困難,並根據反饋調整了教案的內容,行前設計了互動式學習試走關卡。這些關卡不僅幫助視障者熟悉輔具的使用方法,還引導他們如何運用自己的感官去識別周遭環境。教案設計中,還融合了陪同親友與視障者協作的元素,強調彼此之間的支持與信任。

友善服務志工隨時為視障者報讀現處位置,提供視障者決定走向。(劉少君攝)

用心傳遞信念:共融與理解

經過無數次測試、調整與改進,「視障者與明眼人共融共遊」活動終於如期順利舉辦。活動不僅讓視障者與明眼人之間建立起更深的理解與信任,也讓參與者在挑戰自我的過程中收穫了無比珍貴的經驗。更創造了視障者與陪同親友共同認識公園環境及挑戰戶外的經驗與回憶。

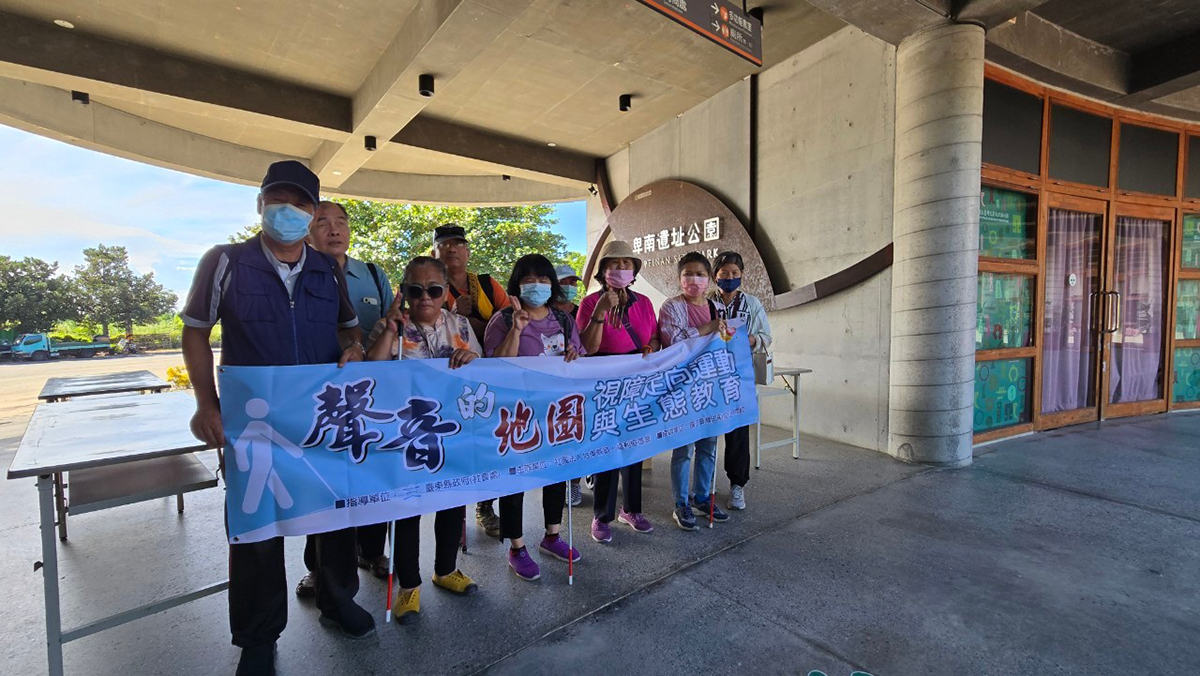

邀請視障朋友一起參與定向生態教育。(高筱慧攝)

所有的規劃與設計,背後都是對「共融」與「理解」的深刻追求。此次活動的成功,不僅僅是一次挑戰和勝利的體現,更是一種社會責任的實踐。透過這場活動,視障者不僅獲得了自我挑戰的機會,也為明眼人提供了更深入了解視障群體的窗口。活動中的每一個步伐,都在向社會傳遞一個重要的訊息:「每個人都值得被理解、被支持。」

感謝每一位在此次活動中付出心力的專業人士,正是你們的用心與堅持,讓這場視障者與明眼人共融的挑戰活動得以順利進行。我們相信,這樣的活動將會是未來更多共融項目的起點,並將在社會中產生更加深遠的影響。期待更多的活動,為我們的社會注入更多的包容與關愛,攜手邁向更加平等、多元的未來!

(本文作者為史前館研究典藏組助理研究員,史前館友善平權推動小組執行秘書)