博物館頻道

帶著故事探險盒,一起認識你腳下的臺灣:2024史前館X東大兒文所合作計畫「學習背包設計」

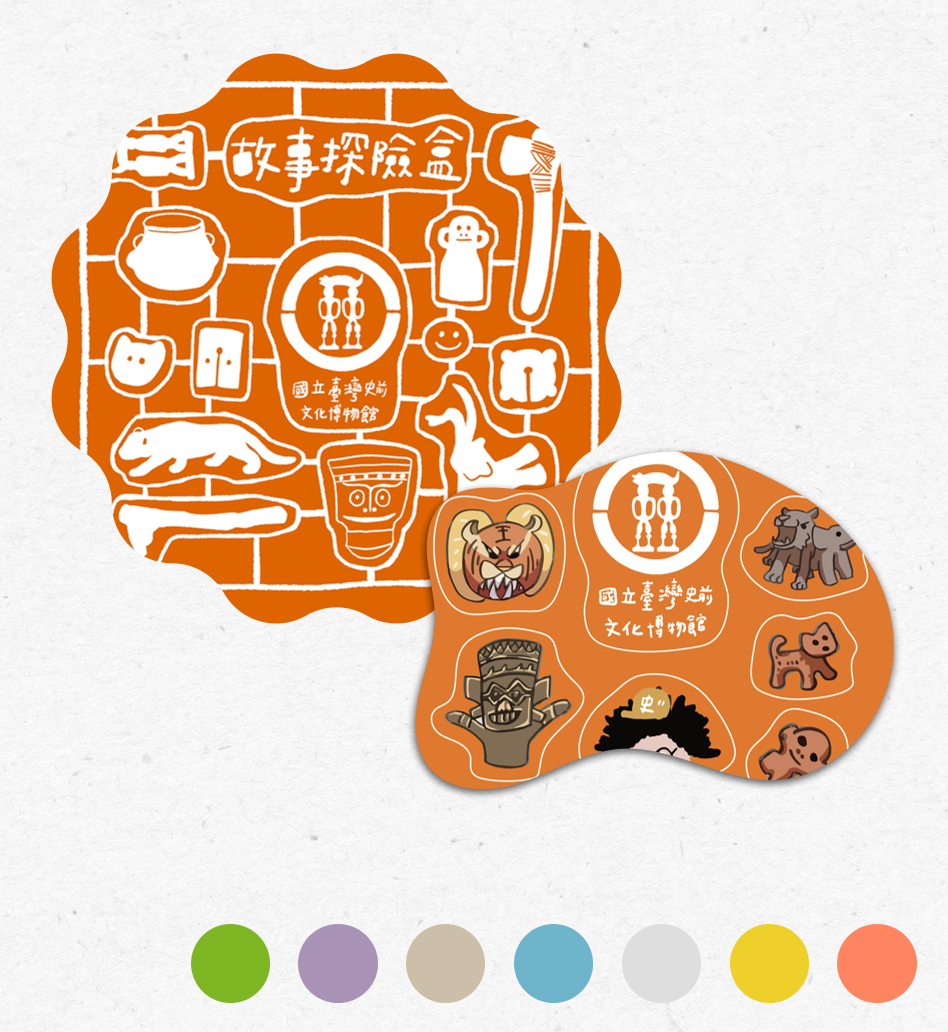

學習背包探險故事盒主視覺。

用緣分開啟故事探險盒

感謝兒童文學研究所游珮芸老師和林玲遠老師的規劃,讓我們有機會與史前館合作,為10歲的孩童規劃、設計,與史前館相關並具有互動性的探險組合。

第一次參訪史前館,能感受到館內用心地推廣,細心傳遞文物、歷史等知識給更多人知道,甚至希望能藉此機會,讓孩童更了解我們土地的文化與轉變。

能踩在這片土地一切都不簡單。三萬年前,現今的臺東八仙洞遺址,海拔高度約380公尺,是在中新世時,火山從海底爆發所形成,後來逐漸冒出海面,海蝕洞便可成為人類或動物棲息的場所(註1)。

以前動物與人留下的足跡,就這樣漸漸的被發掘,揭開了許多序幕……

進入童心邊玩樂、邊學習

放下身段,把自己當作是小孩子,透過他們的視角感受他們想認識的世界,林宇儂老師在講座〈從兒童文化切入談設計〉中提及,即使自身的生活周遭沒有這麼多的孩童也沒關係,可以主動靠近有孩童的地方,觀察他們喜歡什麼,對什麼是感興趣的,也試著當個孩子吧!設計者要親自去玩,曾在所上講座聽到講者林宇儂的一句話:「小孩子是玩的專家,我們會跟他請教玩的事情。」(註2)。讓我想起陪同小孩閱讀或者玩遊戲時,都會跟著他們玩,也會問他們是怎麼玩的,他們都會很樂意且興奮地分享,是一個很棒的交流方式。透過這樣的交流,能較快速拉近彼此的距離,藉此也更有機會認識孩童的心理。

我們宛如小小人,進入臺灣的世界

史前館將文物典藏在館內,從地下一樓至二樓,可以看到臺灣每個時期的文物,以及各時期變化的過程,甚至在二樓可以見到巨大的動物模型,有淮河象、虎等。不可置信在早期臺灣竟有這些可愛的生物存在,參觀時發現這些絕種的野生動物皆來自於澎湖海溝,是因為約兩萬七千年前到一萬八千年前,當海岸線達到最低點、臺灣海峽露出,只在澎湖與臺灣之間隔著淺淺水道,不少北方草原性動物沿著露出水面的草原,大舉遷移到臺灣海峽與臺灣島(註3)。讓我不禁覺得可惜,怎麼沒有出生在那麼早的寶島呢,不然就可以跟這些動物們交朋友了。

而在一萬年前,末次冰河期結束導致海面上升,使得「海峽陸橋」這個暢通的廊道逐漸封閉,從此島上居民必須依靠水路交通和世界其他區域的人群往來。在沒有適當的航海工具可橫渡海峽的情況下,當時臺灣島的居民幾乎就是處在一個與世隔絕的環境中,獨立發展自己的文化(註4)。使得這片寶島愈來愈美麗的原因,我想其中是因為與世隔絕的獨特,才更能有機會透過島民自身的探索,發展自己專屬的美吧!

透過文物認識我們的寶島

實際參觀後,我們對於臺灣島嶼的演變及歷史脈絡更有概念,館內運用豐富視覺、觸覺、聽覺的方式讓我們更認識臺灣的歷史,無論是動畫視覺的畫面重現,或是模擬文物的質地可以實際用雙手去碰觸、感受,或是模擬動物的聲音等,都讓我更能沉浸在其中。

其中最想和大家分享的就是臺灣的玉石可是有身分證唷!臺灣玉石的特色為黑色斑點,其成分為鋅,所以被號稱為臺灣玉的身分證。玉來自花蓮縣壽豐鄉的荖腦山,海拔高約1000公尺。根據中央研究院地球科學所飯塚義之博士分析資料,臺灣豐田玉因為與黑色片岩等深海沉積物來源的變質岩共生,因此鉻鐵礦中鋅元素的含量比其他地區出產的綠色閃玉來得高,成為辨識臺灣豐田玉的重要依據(註5)。

史前時期多為重要人士所配戴的玉飾,幾乎保存完好,可以看見許多不同配戴方式及用途,能感受到早期人民有著獨特的品味以及對美感的愛好追求。甚至也發現一些文物不是寶島上的原物料,由此可見臺灣早期與世界各國交流、物品流通頗為廣泛。

成人與孩童都可以共同參與

如何透過更有趣的方式,讓成人與小孩都能認識我們的土地,拉近彼此間的距離?從林宇儂演講時聽到的觀點「平等的遊戲:拉近大人、孩子與多元民族人種間的距離,在遊戲上把大家拉到同一個起跑點」(註6),讓我有更多思考。

我們起初設定的目標是,能讓成人與孩童共同完成,所以一組探險寶物盒裡,有些物件是兩份,提供給參與者彼此間有更多的連結,共同去完成這項任務。一切先從遊戲開始,先讓孩童對文物感興趣,並勾起他們想再次進入史前館探險的慾望。透過探險故事盒,將完成的挑戰帶回家中,DIY著色彩繪紙偶,搭配設計好的背景板,在家裡展開為自己故事編劇,延伸在博物館的啟發。

探險故事盒設計概念

靈魂人物—史博士

我們為故事探險盒設計主要靈魂人物—史博士。因研究臺灣歷史文物多年,近視度數有1000度,戴著一副鏡片相當厚的眼鏡,有著一頭豐富、搞怪的自然捲髮,戴著一頂不太能遮陽的老帽,沒錯!他就是帶領我們進入臺灣史前史的靈魂人物。

探險故事盒靈魂人物—史博士。

主視覺顏色—橘色

橘色主要是較中性的色彩,沒有既定概念的性別區分。所選定的橘色調,也偏深、灰,更靠近古文物的色感,所以學習單及貼紙皆以此色為主。其餘的配件色彩多選定彩度高、明度較高色彩,豐富孩童的視覺衝擊感。

探險故事盒以靠近文物色感的橘色,設計學習單及貼紙。

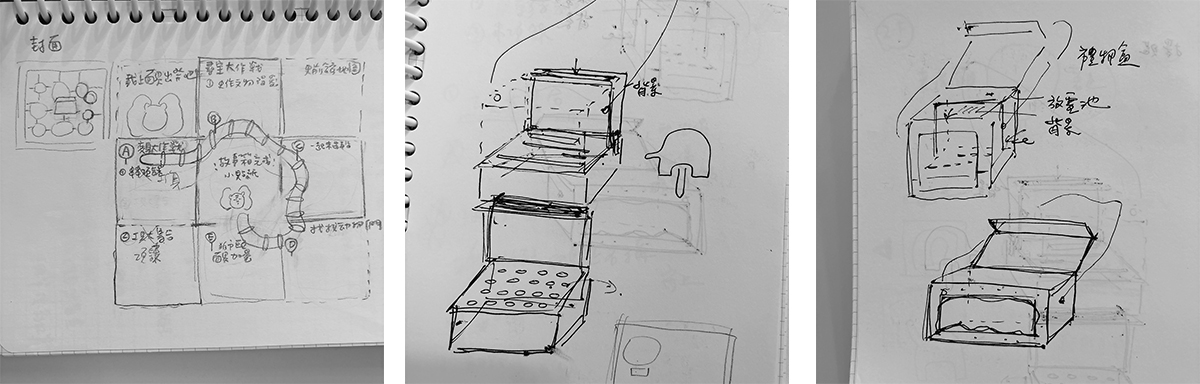

運用的媒材

初步打稿以鉛筆、原子筆手繪討論,後續完成以電腦繪圖、排版為主,電腦繪圖主要使用接近鉛筆的筆觸,讓畫面更有溫度、手作的感覺。

以鉛筆手繪打稿,再以鉛筆筆觸運用電腦繪圖排版,使畫面具有溫度與手作感。

故事探險盒內的寶物

盒子主體牛皮紙盒為主,盒蓋透明,是可以讓紙偶放在盒內當成擺飾,布置家中。內容物則有盒子、學習單、獅舞面具、背景卡、著色單、石斧、放大鏡、著色筆、獎狀、貼紙。

玩樂開啟我們的探險之旅

人生如戲,戲如人生。邀請孩童一起想像,三萬年前的臺灣是什麼模樣的呢?來到史前博物館,在這裡我們可以跟著史博士一起來場穿越時空的考古試煉!進入探險世界的門票就是戴上獅舞面具,若闖關中有任何需要求助的地方,都可以戴上面具、舞動石斧,即可得到幫助。

闖關開始:(A-1)變身大作戰—找找石斧工具;(A-2)變身大作戰—放大鏡找找玉耳飾,拿出放大鏡,找出對應的耳飾,並畫出來,另外填寫出哪一款耳飾是專為男性所配戴。(B)尋寶大作戰—尋找史前文物陶器,填上正確的名稱,並著色。(C)動物找一找—尋找臺灣自然史前動物,替動物們著色。(D)一起來造船—尋找船之眼,替達悟族的拼板舟著色。(E)獅舞面具的加冕—獅舞面具動手做,黏上象徵勇氣與智慧的羽毛。完成以上關卡,最後即可得到秘密信件,得到獎勵。到家中可以剪下著色單、拼裝紙偶。

實際陪著孩童玩

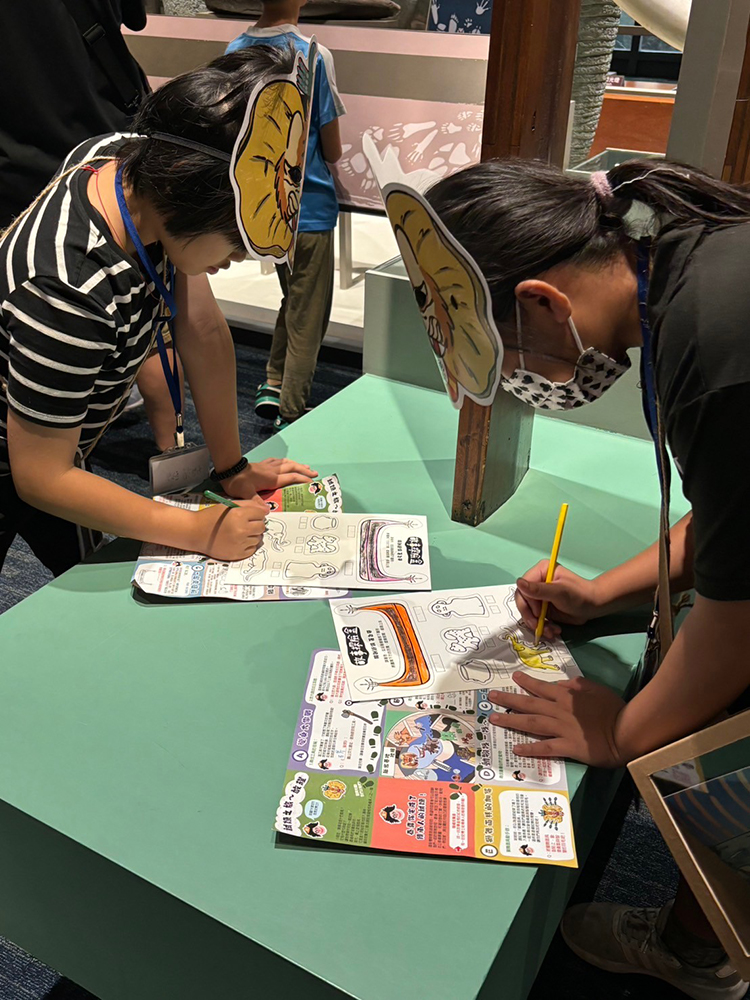

參與試玩的是金峰鄉賓茂國小四年級的孩童,他們是第一次到史前館,兩組共四人,分別為男生、女生各一組。

陪同過程當中,發現孩童天生就是探險家,可以完全放手讓他們自己去發揮各種可能性。也可以從中觀察,每位孩童的特點和習性皆不相同,或多或少需要給予更多的信任及耐心。

賓茂國小4年級學童擔任測試員,帶著探險故事盒在展場中觀察與挑戰。男生表示最喜歡獅舞面具。

活動結束後,也會和他們聊聊喜歡哪一個部分、對哪一個區域想多加了解。小男生最喜歡面具的設計,而兩組孩童對於冰河時期的動物也很感興趣,因為沒有看過這麼大的動物。經過這次體驗,他們還會想要再闖關一次,也還會想要到史前館參觀,讓我們備感歡喜呀!

賓茂國小4年級學童擔任測試員,帶著探險故事盒在展場中觀察與挑戰。女生組對於冰河時期動物很感興趣。

讓小果實繼續發展

很開心能透過這次合作,讓我更了解如何用更貼近孩童的方式,去設計他們所需的學習背包,構思過程需要經過多次討論、試做及測試才能有完善的成品。感謝同組組員明怡、芝穎、映孜,大家各司其職,一起完成「故事探險盒」。實際測試過後,也做了許多檢討,有些項目也做了調整。期待爾後能有更多的嘗試。

(註1)國家文化資產網。八仙洞考古遺址。

(註2)林宇儂(2024.03.19)。〈以設計支持兒童文化的新興領域&歐洲的兒童博物館巡禮〉於國立臺東大學兒童文學研究所演講。

(註3)臺灣史前文化博物館。《冰期與化石動物群Ice age and Fossil Animals》。線上博物館-線上展覽。

(註4)楊小青(2015.10.15)。〈軟玉!硬玉!什麼是臺灣玉?〉。國立臺灣史前文化博物館《發現》電子報。

(註5)何恭算(2021.05)。〈玉言故事特展系列一 從地質觀點認識臺灣玉〉。國立自然科學博物館科博館訊第402期。

(註6)出處同(註2)。

(本文作者為國立臺東大學兒童文學研究所碩士班學生、學習背包合作計畫成員)