博物館頻道

猜猜我是誰──動物考古學教育推廣

橫跨2024年與2025年的「發現第一人」巡迴特展,以馬祖亮島島尾遺址、臺中安和遺址及臺南南關里東遺址當中,最早發現相對完整的史前人類墓葬為主題。展覽由南科考古犬帶領觀眾,透過體質人類學和考古學知識,與馬祖的神話鳥、臺中的石虎一同調查有關「第一人」這群人的史前生活樣貌。

「發現第一人」巡迴特展馬祖站與臺中站宣傳海報,最後一站將回到南科考古館展出。

特展於2024年9月來到台中站,展場位在文化部文化資產園區內。特展從發現「第一人」們的遺址出發,介紹遺址故事及「第一人」們的墓葬特色,並展出各種生活用具,如陶器、石器、骨角貝器等;以及作為飲食證據的生態遺留,如動物骨骼、貝殼、及植物種子,為觀眾展現「第一人」的生活面貌。

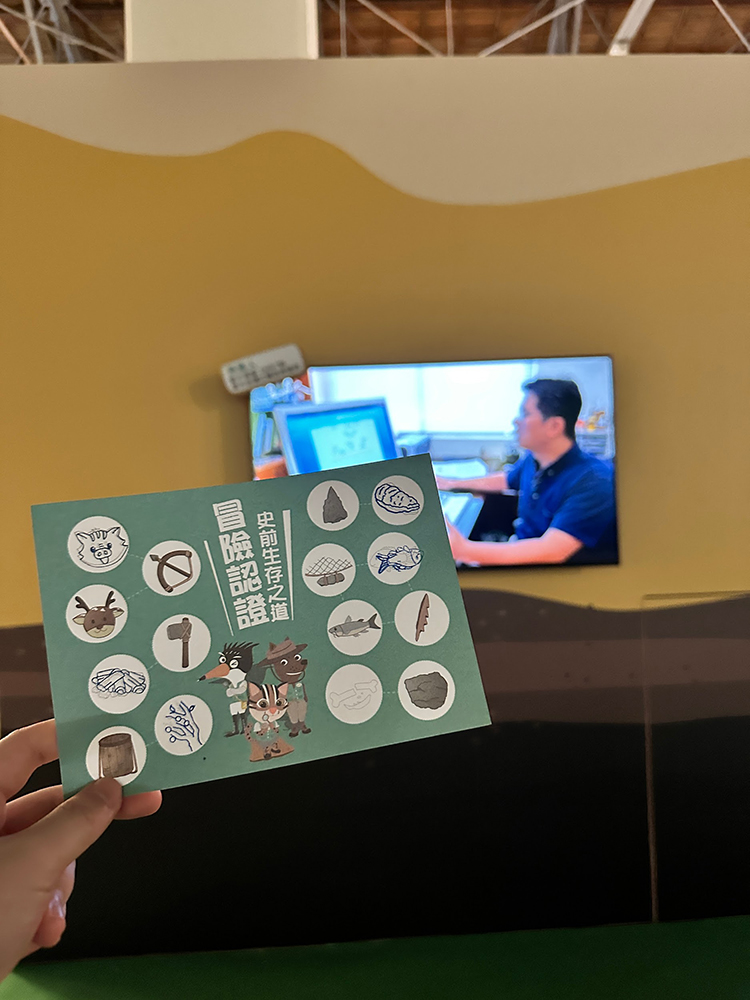

展覽中也運用生成式互動科技,帶觀眾用不一樣的視角體驗「第一人」們的史前生活;設計成迷宮探險的「史前生活之道」,適合廣泛年齡層認識不同生活工具的應用;關於本次展覽所提到的「第一人」研究的紀錄片也納入展示,帶領觀眾深入了解背後的研究歷程。

完成「史前生活之道」迷宮探險認證集章後,可以坐下觀賞各地「第一人」的研究歷程。

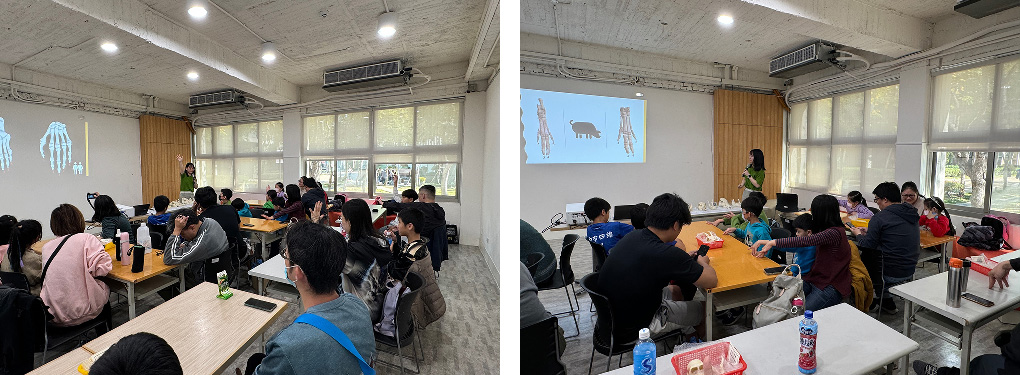

配合特展的宣傳,臺中站也辦理了一系列教育推廣與講座,主題包含發現安和遺址的故事、體質人類學知識以及多樣的手作活動。2025年2月15日最後一場次的教育推廣活動由筆者參與規劃,以動物考古學為主題,介紹三種不同食性動物的骨骼特徵。

活動首先介紹動物考古學精神。在問到是否知道動物考古學在做什麼時,有位小學員非常興奮地說:「挖恐龍化石!」這的確是普遍大眾對考古學研究的迷思,更何況是動物考古學呢?筆者解釋考古是研究過去人類的學科,而動物考古學旨在透過研究與人類有關係的動物來了解人類的生活樣貌。以此為契機,筆者引導學員思考,人類與動物可以有哪些關係例如食物、工具、商品、寵物等,是否還有其他的關係呢?或者,有哪些關係可以是並存的呢?

想想看,人類和動物可以有哪些關係呢?

到了介紹骨骼辨識的環節,筆者以鹿、豬、狗為例,講解草食、雜食、肉食動物的頭骨與牙齒形態特徵差異。肉食動物的頭骨常見開放性的眼眶,以及明顯勾起的下顎隅骨,牙齒則呈現「山」字形,上下顎牙齒錯位形成像剪刀一樣的效果,利於撕咬獵物;雜食動物如豬,有著如肉食動物的開放性眼眶,牙齒型態與人類相近,為「丘齒型」,利於磨碎各種性質的食物;草食動物的眼眶為完整閉合的圓,牙齒呈現整齊排列的鋸齒狀,利於切斷植物的纖維質。

講解結束後,筆者請學員們觀察並觸摸每組桌上分配到的動物頭骨模型,判斷該頭骨屬於哪一種食性的動物。本次作為教具的頭骨模型皆取自臺灣原生物種,如臺灣長鬃山羊、臺灣獼猴、石虎等,學員在認識骨骼構造的同時,也能瞭解臺灣有哪些原生動物。陪同的家長除了參與討論,也不忘為學員留下學習影像,參與度都很高。

觀察桌上的動物頭骨模型,這些動物的食性是什麼呢?

學習完頭骨特徵後,筆者請學員們舉起手來模擬不同腳趾數量的動物如何走路。從腳趾數量與人類相近的狗(5指)往下遞減,依序介紹豬(4指)、鹿(4指)、犀牛(3指)、牛(2指)和馬(1指)的走路方式。最後介紹腳趾已退化消失的鯨魚為結尾。

舉起手來模仿不同動物的走路方式。

課程最後進入手作活動。本次設計的活動是摺紙拼圖,共由8個圖案組成,旨在讓學員依照課程所學拼出豬、鹿、狗的頭骨及掌骨的圖案。正式開始活動前,由學員自己動手製作摺紙拼圖,並為圖案上色以便拼合。待上色得差不多以後,我們邀請所有學員參與拼圖競賽,由筆者抽出指定圖案,選出最快拼出該圖案的5位學員贈送小禮物。

整個遊戲過程學員的參與度相當高,雖然部分圖案比較困難,但大家都非常踴躍進行比賽,足見摺紙拼圖的趣味性。課程剩餘的時間,筆者也邀請學員們到講台前近距離觀察所有的動物頭骨模型,大家都很積極學習,相互交流了許多心得才離開。

用親手上色的摺紙拼圖來比速度!誰能最快拼出指定圖案呢?

本次推廣教育活動為筆者首次規劃與嘗試,所有動物骨骼模型教具也是第一次攜出館外使用,是難得的經驗。藉由學員的參與度及回饋可以得知,有實際模型可供觸摸和觀察對課程深化的幫助極大,拉近學員與專業知識的距離,留下更深刻的印象。希望透過這次的教推活動可以讓更多人認識動物考古學,筆者也期許自己未來能再多發想類似的活動,向大眾介紹這門學科的有趣之處!

(本文作者為史前館南科館管理中心研究助理)