國際頻道

說唱間的文化藝力—談大阪民博特展「吟遊詩人的世界」

2025年4月日本大阪於萬博公園迎來舉世矚目的世界博覽會。在此前夕,筆者於去年12月因前往日本德島進行研究調查,順道拜訪了緊鄰萬博公園的日本國立民族學博物館(Minpaku,以下簡稱民博),當時在途中已能感受到世界博覽會進入暖身的前奏,周邊亦不時看見相關主題活動的展開。

上圖最左邊的海報所宣傳的活動,即是以1970年代萬國博覽會當時的工作制服為主題的服裝展。

日本首次舉辦世界博覽會(簡稱大阪萬博、Expo'70)是在1970年代於大阪府吹田市的千里丘陵舉辧,當時是以「人類的進步和協調」為主題,共有 77 個國家 4 個國際機關參加。日本當時亦組成「日本萬國博覽會世界民族資料調查收集團」(Expo ’70 Ethnological Mission,簡稱 EEM),為博覽會展示蒐集約2600件標本物件。在1970年代的萬國博覽會結束後,日本學界開始有了鼓吹成立民族學博物館的聲浪,因此民博便於1974年正式成立,博物館部分館藏品也都與1970年代的大阪萬博有著密切的關係。

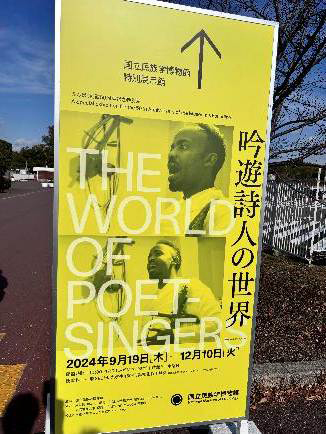

2024年民博剛好進入第50個年頭,針對此開館創設50週年紀念,民博也精心規劃了特別展「吟遊詩人的世界」展覽。筆者有幸在此展覽尾聲階段前往參觀,本展覽以「吟遊詩人」為概念,集合了世界各地族群符合此一概念的文化活動。而「吟遊詩人」顧名思義,即是以吟唱詩歌的方式表達對周邊事物的感嘆、稱頌或是批評,並且是以街頭藝人般的音樂性表達方式,也就是吟唱的方式來表達。如果以最接近當代的思維來做概念置換,或許現今流行音樂的嘻哈文化,就是最接近吟遊詩人的一種表現形式。

展覽海報。

進場的入口意象,影片為輪播。

本次特展透過豐富的影像、照片、資料,並結合定期的現場表演,介紹來自非洲的衣索比亞、馬利、幾內亞,亞洲的印度、孟加拉、尼泊爾、蒙古,以及日本等地的吟遊詩人。展場空間以圓形放射狀方式規劃了8座單元空間,主題分別為「衣索比亞高原的吟遊詩人」、「塔爾沙漠的藝能世界」、「孟加拉的吟遊行者與繪畫說書」、「尼泊爾的旅人樂師」、「瞽女——來自看不見的世界的訊息」、「誕生詩歌的心靈小徑」、「蒙古高原,韻腳詩人的系譜」、「傳承馬里帝國歷史的說書人」共八大展區。每個單元皆以獨立地理區域特色的形式呈現,展示當地吟遊詩人透過不同的藝術活動所進行的演出,此外也介紹各自使用的樂器、道具與繪畫作品。

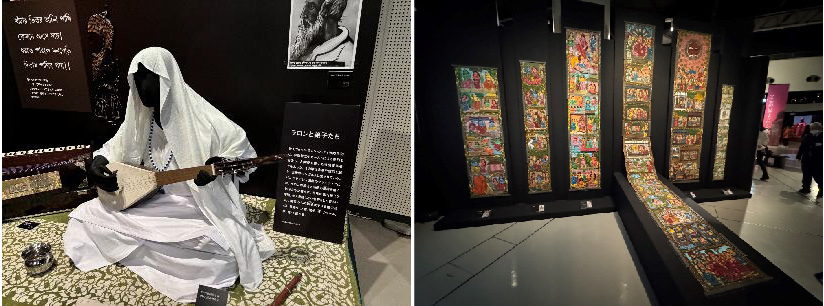

展場中衣索匹亞都市中的吟遊歌手(Azmari)形象。

本單元呈現在印度塔爾沙漠的吟遊詩人,其藝術展現方式包含使用樂器阿爾戈扎(Algoza)、繪畫及木偶等形式。

從展示中我們可以了解到吟遊詩人悠久的歷史,自古以來便以多種面貌活躍於世界各地,他們往往透過歌唱與敘事遊走四方,也扮演多重的角色,例如傳承王公貴族的風雲故事或是宣揚英雄傳說的說書人、是戰場上鼓舞士氣的樂師也是社會現象的批評家,有時也是小丑或平民代言人、儀式主持人、街頭藝人,甚至是能與靈界溝通的靈媒。

吟遊詩人透過詩歌的吟唱與敘事,連結人們與神祇、惡魔、精靈等超自然存在,撼動僵化的社會結構,並開啟新的對話空間。他們有時討好權貴,為其營造輝煌形象;但轉眼間,又能毫不留情地揭露統治者的虛偽,甚至加以諷刺。他們歌頌生命的脆弱,告誡世人戒除傲慢,預言未來的變遷,引導人們迎向時代的變革。

孟加拉展區人物以該國精神領袖,是詩人也是社會改革家的Fakir Lalon Shah為形象進行模型展示。現場另展示來自印度西孟加拉邦的Patua卷軸畫,呈現藝術家(Patua Artist)以畫來說唱故事的作品(右圖)。歡迎認識更多西孟加拉邦Patua卷軸畫

本次展覽在展示手法上,八個主題展區皆備有吟遊詩人外在物質形象的展現,包含人物形象、服裝、配件與樂器模型等。而在無形文化部分,則除了透過文字介紹外,每區皆有獨立完整並以影音形式展現歌謠內容及實際演唱實況。由於展場是單一進出口,動線上可略觀察出與其常設展廳展示模式相同,都是以展示內涵地理位置為基礎,由東向西開始介紹。本展覽入口從非洲東部的衣索匹亞開始往向東移動,環繞地球一圈後最終再回到現位於西非的幾內亞共和國的馬利帝國為最終點。

從2樓眺望1樓展場,各展區圍繞中心區域,因展間內容獨立,無固定觀展動線。

由於本次特展內涵與音樂有著非常密切的連結,因此觀展時還有一件令筆者感到非常印象深刻的狀況。即是當天在看展時,竟一度有誤闖LIVE HOUSE的錯覺。一開始走進展廳時,場內正進行一場非常具有節奏感與DJ控場模式的蒙古歌手饒舌演出。後經現場公告資訊得知,本特展除了靜態展示外,展覽期間也密集安排了多場次來自世界各地吟遊詩人的演出、影展及講座活動。因此在展示空間規劃上,除了以圓形呈現的八大主題靜態展區外,在接近中央的圓心區域中,也同時規劃了結合動態活動的舞台區。另外在2樓則規劃了關於研究者在跨文化視野觀點上的介紹。

蒙古饒舌歌手於展場空間進行live演出。

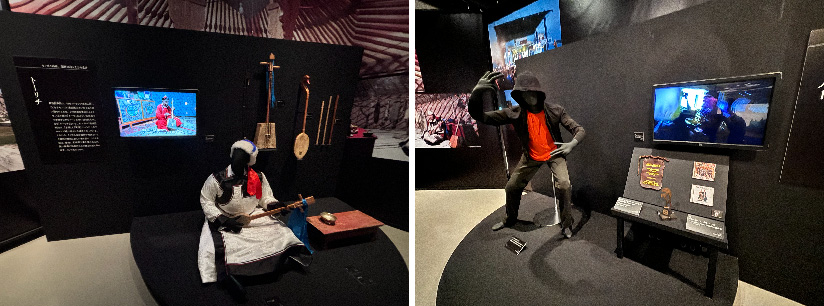

正因為驚喜巧遇蒙古饒舌歌手的演出,筆者也特別留意蒙古展區的內容介紹,了解到蒙古高原吟遊詩人的多種樣貌,除了有蒙古的薩滿的巫師、吟唱英雄敘事詩的歌手Tuulich(トーリチ)以外,展覽內容也同步關注到吟遊詩人精神轉移到當代的變化。

由於在蒙古高原的薩滿及Tuulich(トーリチ)的吟唱都會以押韻的形式來作詩,而同樣重視韻腳的嘻哈音樂在當代蒙古,就這樣也與吟遊詩人的精神結合得到另一種特別的轉化,讓嘻哈音樂在蒙古非常受到年輕人們的歡迎。這些歌手往往以尖銳的詞彙批判貧富差距與社會問題,也暗示吟遊詩人的精神在當代蒙古傳承的另一種樣貌。筆者當天雖然無法聽懂其吟唱的內容,但歌手當天以極有節奏、帶有韻腳重心與深沉意念的演唱感,仍然能感受到音樂背後所欲彰顯的強大力量。這也為筆者在這次的特展體驗上,留下了一個相當生動且記憶鮮明的聲音記憶。

蒙古高原展區呈現了傳統與當代蒙古吟遊詩人的對比。左邊為傳統英雄敘事詩的Tuulich的模型,右圖為當代蒙古饒舌歌手形象,兩區在空間上為正對面,形成強烈對比。

回顧臺灣原住民的傳統文化,也同樣不乏有著吟遊詩人般的形象與精神。例如在傳統表現上有樂舞文化或巫師祭儀等場合,傳頌著傳統文化、價值規範、神話傳說等故事。隨著時代演變,林班歌中的調侃歌、工作歌、思親歌、情歌等,反映1950-1960年代臺灣原住民大量投入林業工作的生活切片。因原住民在當時大量投入臺灣勞力市場如礦業、遠洋漁業、工廠等,經常遭受許多不公義的對待,引發了1980年代風起雲湧的原住民社會運動。

當時族人也以音樂創作與詩作來響應並投入其中,關注還我土地、原住民正名等訴求,透過文學及音樂的能量引發了巨大的社會共鳴與覺醒,也召喚更多青年持續投入原住民社會運動,如近年反核、反美麗灣等,皆能看見族人以音樂與藝術的力量持續關注原住民權益等社會議題。許多臺灣原住民族人與世界各族群的吟遊詩人走在同一條道路,不分族群與國界,更不分時代的晚近,透過自身結合說唱、文學與藝術創作,持續發揮強大藝術能量與文化影響力。

參考資料

國立民族學博物館。みんぱく創設50周年記念特別展「吟遊詩人の世界」網站資料。

余錦福,2012。〈歌謠文本讀者的主體位置與連結的解讀脈絡—以四首台灣原住民歌謠詮釋為例〉。《玉山神學院學報》第19期,頁41-81。

楊翎,2009。〈跨文化展演的意義與實踐:環太平洋國家博物館「大洋洲」詮釋的比較〉。教育部2008年世界南島研究碩、博士生論文田野補助案。國立臺灣大學文學院臺灣太平洋研究中心。

(本文作者為史前館展示教育組研究助理)