博物館頻道

從共識出發,打造博物館的願景與使命

策略規劃是什麼?從課堂概念到組織實務

博物館學是一門結合理論與實務的跨領域學科,既有哲學性的思辨與對社會的關懷,也涉及許多實際操作的工具與技術。當年研修博物館學時,在必修課「博物館管理」中,我第一次接觸到「策略規劃」(strategic planning)這個來自企業管理領域的基本概念,對我這樣具人文背景的學生來說,感覺格外新鮮。

在策略規劃的核心概念中,「願景與使命」(vision and mission)被視為最重要的基礎。更準確地說,一整份策略規劃文件的存在,就是為了幫助博物館實現它的願景與使命。教材中寫道(AAM n.d. ),策略規劃的目的,是建立一個由館內各方共同認可的願景,清楚指出博物館的發展方向與目標。

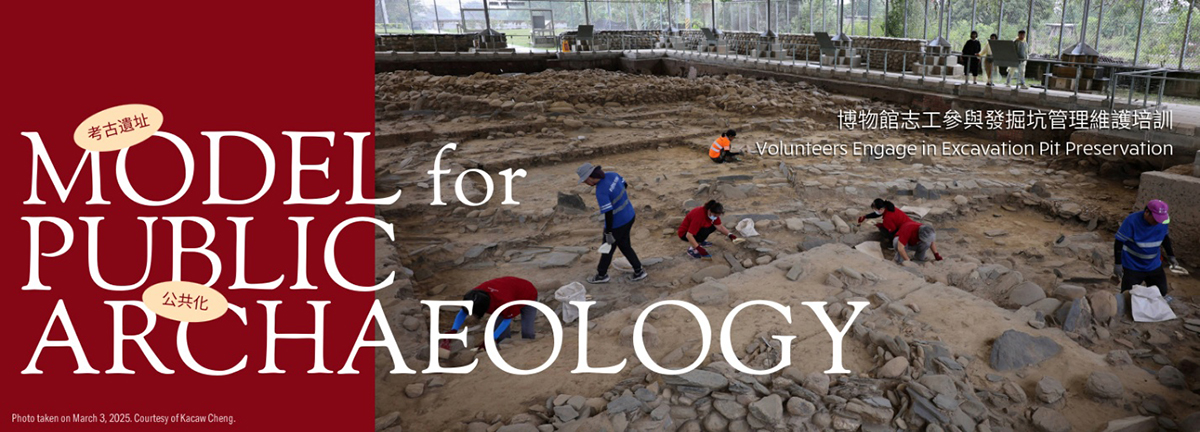

卑南遺址公園致力於打造一處開放與分享的場域。

談到一份完整的策略規劃,它應該不只是著眼當下,而是要規劃接下來幾年的發展方向。而這些規劃內容,必須和博物館目前的使命相一致。這份文件也應該簡單說明整個規劃是如何討論出來的,讓大家知道這不是武斷書寫、憑空想像,而是經過討論、凝聚共識後的成果。

在內容上,除了要講清楚博物館未來想成為什麼樣子(也就是願景),還要設定具體的目標,以及打算如何一步步實現這些目標。有了方向,也要顧及實際操作,像是館內有哪些業務要配合調整、會需要多少人手、預算從哪裡來,甚至是每一項行動由誰負責,都必須先規劃好。更重要的是,不能只是規劃完就束之高閣,還要設計好評估的方式,讓大家知道哪些部分做出成果、哪些需要調整。最後,這份文件也需要經過館方主管機關核定,附上正式的核准日期,才能算是有效且具公信力的文件。

在課堂上透過案例學習時,我才知道許多博物館為了使策略規劃的制定,能基於有效的縱向與橫向的溝通協調,因此不乏透過第三方協助進行職員訪談、診斷與前期評估。整個規劃過程本身就是一項需要高度協調與策略思考的專案。完成後的策略規劃應是具正當性、具持續效力的文件,因此在明定的有效期內(通常三至五年不等)不輕易更動。理想實務上,館內的每間辦公室與會議室都應該放置一份,供同仁在提案發想與開會決策時可以隨時翻閱,當作方向指引。

理想雖遠,但仍可以靠近一點

不過我還記得,當年興奮地和其他博物館從業夥伴分享這段學習經驗時,得到的卻是一片無奈的回應。大家都知道這是理想的做法,但臺灣的現實中並不容易做到——這點,我也明白。畢竟策略規劃,所需的不只是技術能力,更是一整套組織文化的支持。在現實裡,很多博物館平日就已經人手不足、業務繁雜,很難停下腳步拉長視野去思考三年、五年後的方向。能夠擠出時間專心做長期規劃,對許多機構來說其實是種奢侈,更別說要動員跨部門對話。

不過我後來漸漸體會到,如果將教科書裡描述的策略規劃視為一種理想型,那麼,換個角度、以「逐步接近理想」的心態來看待這件事,其實是有可能做到的。

2018年,史前館曾透過跨組室的討論,完成一份中長程發展計畫,當中明確提出「世界南島文化在臺灣」作為館內未來發展的核心精神。這個方向,幾乎獲得館內各組室的普遍共識,也成為我們實際運作時最接近「共同願景」的依據。對我來說,這份計畫多年來一直是策略規劃的替代文本,在各項專案規劃裡反覆被引用、被提及——直到今年。

願景是一起討論出來的承諾

今年,經過大約半年的跨組室協商,我們進一步嘗試用更具「由下而上」精神的方式,來討論與制定各館區的願景與使命。史前館的三個場域——康樂本館、卑南遺址公園與南科考古館——各自展開了屬於自己場域的願景與使命的討論。

以卑南遺址公園為例,高筱慧組長首先邀請每位組員各自撰寫一版願景與使命,並在會議中分享各自的思考與構想。我們在討論中彼此激盪、說服與傾聽,逐步凝聚出一份共識版本,由組長帶到主管會議,接受來自其他組室的回饋與交流。接著,組長再將這些回饋帶回組內,作為理解與參照的依據,這一輪蔡志忍副館長也親自參與組內討論,進行第二輪的調整與協商。最後,修訂後的版本再次送交主管會議,完成統整與定案。

這個流程看起來不複雜,但因為願景與使命本身是極為凝練的文字,我們在逐字推敲的過程中,其實累積了大量的對話,彼此核對觀點、澄清概念,也進一步深化了我們對工作的集體理解。

舉例來說,在討論遺址公園長期面對文化資產保存與交通建設開發之間的拉鋸時,大家一致認為,我們的使命應該明確指出,要在兩者之間尋求平衡。然而就在這樣的共識之下,有同事敏銳地指出了初稿當中一個關鍵的邏輯問題——作為國定卑南考古遺址的管理單位,我們的角色是文化資產的代表,是「事主」,而不是居中協調的「公親」。當我看到同事指出「我們不是公親而是事主」時,才真正意識到使命文字不只是一種觀點,也是釐清角色立場與責任。經過這番辯論與修正,卑南遺址公園的這項使命最終與其他幾項一併定案如下:

- 文化彰顯:透過研究調查卑南遺址,彰顯其文化與學術價值,促進公眾對遺址的了解與認同。

- 保存共榮:以保護遺址為基礎,在區域發展中尋求並創造當代生活的平衡與公共利益。

- 在地連結:尊重原住民族傳統領域及在地社群,創造連結與共好。

- 品牌形象:導入文化、藝術與科技,提供公眾想像與體驗史前文化,重現卑南遺址數千年前的風華。

- 遺址典範:向國內外遺址公園標竿學習,精益求精,建立臺灣考古遺址公共化的經營典範。

作為遺址典範,是卑南遺址公園的使命。

這些文字看起來簡潔又漂亮,但真正可貴的是,它們是在充分討論與彼此說服後產出的結果。對參與者來說,這不只是表面好看的文字,而是一段有說服力、能共同承擔的承諾。換句話說,我們透過這個過程,慢慢建立起一種共識文化。如果能持續保有這樣的對話節奏,把遺址公園的使命當作一種可定期回顧、定期調整的日常工作工具,而不是一次性完成的產物,那麼策略規劃就真的有可能走進實務,成為組織內化的行動指引。

參考資料

American Alliance of Museums

n.d. “Strategic Institutional Plan.” American Alliance of Museums, accessed May 1, 2025.

(本文作者為史前館遺址發展組助理研究員)