博物館頻道

穿越西拉雅布袋戲的考古教育推廣

機緣

布袋戲是臺灣重要民俗文化,也是早期臺灣民眾最主要的娛樂,國立自然科學博物館助理研究員陳叔倬與「陳伯健布袋戲工作室」長期合作,希望將博物館與布袋戲團結合,進行相關教育推廣活動。

臺南市文化資產管理處為推廣西拉雅族的文化資產,特別辦理「2024西拉雅族文化與考古成果推廣應用徵件計畫」,希望藉由結合考古、民族、歷史、教育與文化創意商品的構想徵求計畫案,獲選者可得到經費支持進行推廣活動。因而由「陳伯健布袋戲工作室」提案、陳叔倬助理研究員撰擬劇本並運用國立臺灣史前文化博物館南科考古館(以下稱南科考古館)館藏文物為題材,以「穿越西拉雅」布袋戲進行提案。此案獲得「Pakivalayen ta Siraya發掘西拉雅—2024西拉雅族文化與考古成果推廣應用徵件計畫」社會大眾組教育推廣類優選,並選定西拉雅吉貝耍國小、臺南許石音樂圖書館以及南科考古館進行演出。

「穿越西拉雅」布袋戲是以布袋戲形式,呈現西拉雅族重要的歷史與文化。演出團隊認為布袋戲為臺灣獨特的傳統藝術,可嘗試用於博物館的教育推廣,能藉由生動的人物以及豐富的敘事,幫助學子們認識歷史及文化。南科考古館與演出團隊合作,由博物館安排演出時間場次、場地飲食、報名事宜、宣傳工作,並結合臺灣台語推廣計畫,將布袋戲與西拉雅族文化結合,運用相關考古出土文物元素,介紹展廳有關西拉雅考古文化,讓學子們能更深入了解西拉雅族的考古、歷史、文化與生活方式,進而珍惜這份寶貴的文化資產。

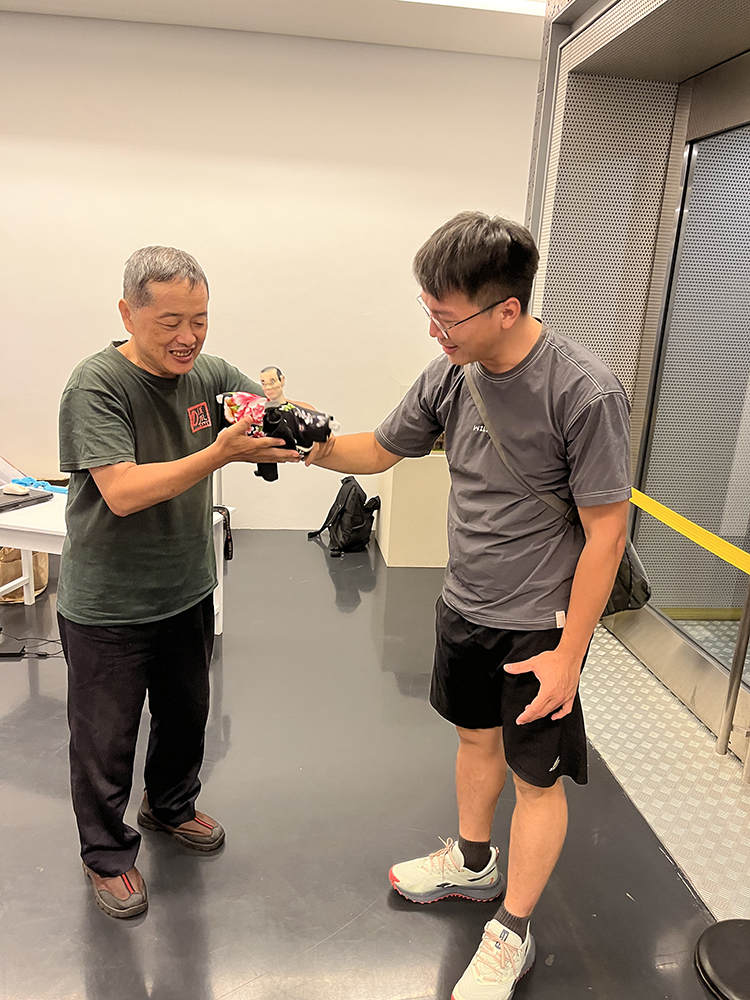

演師講解布袋戲人偶造型,運用布袋戲為考古教育帶來新的推廣可能(沈鈺翔攝)。

南科考古館於2025年6月28日星期六當天演出3場,分別為2場臺灣台語場次以及1場華語場次,每一場次都會融入西拉雅語詞彙,現場並提供爆米花與紅茶飲料,讓觀眾能夠體會到以往所謂「野臺戲」的氛圍。因場地範圍有限,且安排現場演出後講解互動,故採免費預約報名方式。但由於每場次僅各錄取30名觀眾,1個月前開放報名,兩週內便額滿。

當天演出

此次演出的戲碼為虛構的故事,故事背景選定在荷蘭時代,係主角西拉雅族的青年加弄與荷蘭人商人、漢人商人、尪姨、西拉雅族飛毛腿勇士人物的互動。故事大致上敘述荷蘭商人與漢人商人一起進入西拉雅的聚落,荷蘭商人聯合漢人商人運用錢財和官方勢力,想要強娶西拉雅女性並鎖定加弄的女友。

荷蘭商人想以擁有騎馬的優勢,企圖要與西拉雅族比賽賽馬以利取勝。怎料西拉雅族因為善於跑步,居然賽贏荷蘭人的騎馬,荷蘭商人與漢人商人心有不服,又想藉用武力好讓西拉雅族人屈服。幸經尪姨向阿立母神明取得護佑,西拉雅族人才艱辛得勝,順利嚇退荷蘭商人與漢人商人。而主角加弄也終能和心愛的人成親。

荷蘭商人與漢人商人橋段(陳韻如攝)。

因為布袋戲僅設定20分鐘的演出,劇臺不大僅能容納最多3位演師操作,故事內容架構必須非常簡單,好讓觀眾容易理解並融入劇情內。這齣戲的重點在於演師的操偶技巧,舉凡人物騎馬、賽跑、人物打鬥,經運用極為細膩的手腕動作、更換佈景的橋段,過程中穿插聲光煙霧特效,讓整個演出栩栩如生,不亞於真人扮演。

布袋戲加入聲光煙霧特效(馬耀基朗攝)。

現場觀眾多為親子,且均為年輕父母,可能曾在電視上看過金光布袋戲,但親臨現場觀看的經驗應是少之又少,更遑論手機世代的小孩子。因此觀賞過程可以時時聽到小孩的驚呼笑鬧聲,著實緊緊吸引小孩目光。

解說互動

每一場次演出後,也特別安排20分鐘互動時間。這個過程包含故事解說、博物館西拉雅文物介紹、操偶技巧、特效使用意義,並準備10個布袋戲人偶與開放戲臺,供爸爸媽媽與小孩一同模擬操偶演出與拍照,而演師亦進行布袋戲人偶造型解說與操偶教學。

演師向觀眾解說演出技巧(陳韻如攝)。

這個互動最受現場觀眾歡迎,因為對於熟稔手機與手遊的小孩來說,可以親自操偶與模擬自己是演師的情形下,能夠發揮無限想像力來構置劇情,這是非常新鮮的體驗,現場又供應小孩喜歡的爆米花與紅茶,彷彿回溯到往日的舊時光。

在現場互動中,經常可以聽到觀眾請演師展示人和馬結合一起的騎馬動作,觀眾也對於西拉雅族人跑步時雙腳交錯的技巧感到有趣,也有觀眾想學習如何讓布袋戲偶在手中旋轉360度又不會將戲偶脫手的技巧。這些互動比用單純說教與觀賞演出,更能體會到傳統布袋戲的精髓。

親子模擬操偶(馬耀基朗攝)。

另外南科考古館也特別邀請臺灣台語意識培訓家庭一同參與活動,因此也可以與演師以臺灣台語互動,在沉浸式環境中使用語言。

後續

南科考古館曾在籌備處期間,以歌仔戲展演西拉雅族的故事,這次則與布袋戲結合進行相關的推廣活動。考古對於一般大眾來說,大多侷限在生僻嚴肅的印象,如何吸引親子觀眾進入考古博物館,就必須要以不同形式來展示相關的考古文化內涵。

本次結合西拉雅的故事情節、考古文物場景的呈現、布袋戲演出的形式,將平日不太接觸到的元素合併在一起讓觀眾體會。立足在傳統內容、發揮於創新形式,南科考古館的經營後續也會不斷嘗試,繼續奠基於考古發掘研究的成果、發想史前考古故事,運用新的手法、推出更加有趣的活動。

(本文作者為史前館南科館管理中心副研究員兼主任)