博物館頻道

讓孩子愛上博物館─記2025年臺灣文化內容再開發計畫(1)「行囊中的奇幻旅程」

摘要

隨著兒童人權與文化平權意識日益高漲,博物館的角色已由「靜態展示」轉向為「動態學習」的文化場域。本文以國立臺灣史前文化博物館(下稱史前館)推動「行囊中的奇幻旅程」為例,說明如何從兒童博物館學出發,透過跨域合作、學習背包設計與A/r/tography(藝術/研究/教學三位一體)應用,形塑一個具兒童友善性與文化參與性的博物館學習環境。計畫內容包括人才培力主題講座、學習工具設計與親子體驗推廣,實踐兒童在博物館中的參與權與學習權,開創文化教育與博物館創新結合的多元可能。

前言

《兒童權利公約》(United Nations Convention on the Rights of the Child)第31條指出,兒童有參與文化與藝術活動的權利;而博物館作為公共文化資源的重要據點,如何實踐兒童的文化權與學習權,已然成為當代博物館教育的核心議題。

博物館以各種方式來實踐兒童的文化權與學習權,根據展品設計DIY活動也是引導觀察創作的一環。參與「行囊中的奇幻旅程」計畫的學童依據觀察結果,為人偶搭配符合時代與功能的裝飾(玉玦)與工具(石斧、陶罐)。

王惇惠(2024)指出,莫妮卡.艾琳.帕特森博士(Dr.Monica Eileen Patterson)於2020年提出「兒童博物館學(Children’s Museology)」的概念,從其童年、策展、人類學等跨領域研究出發,她拋出關鍵提問:「如果兒童不只是博物館的服務對象,而是主動參與的行動者,將會對博物館的實務運作與使命目標帶來什麼樣的改變?」這樣的觀點,帶來了一種嶄新且批判性的視角,使得博物館人重新思考兒童與博物館的互動關係。因此,打造真正兒童友善的博物館,不僅需關注兒童個體的需求,更應思索整體文化學習環境的包容性與可近性。

在此脈絡下,對兒童友善的博物館設計,就不應僅侷限於對「兒童本身」友善,也更應該進一步考量同樣對「兒童陪伴者」友善的面向——畢竟,兒童通常無法獨自走進博物館,他們的參與是建基在成人支持與陪伴的基礎上,唯有整體營造支持性的環境、提供親子可以自主運用的工具,才能真正實踐兒童在博物館參與及學習權。

緣起

2024年「文化部委託公立博物館辦理支持臺灣文化內容再開發計畫」(以下稱臺文發)徵求計畫提案,該計畫涵蓋「博物館放大」與「博物館出擊(跨域出擊)」兩大主軸,致力於文化扎根與近用推廣。史前館以「回望過去,行向未來:史前館2025臺灣文化內容再開發計畫」申請計畫經費支持,其中,「博物館出擊(跨域出擊)」的目標在於為學童與青少年建構一個能夠親近史前文化、臺灣原住民族與南島世界的文化學習環境,讓博物館成為世代連結與文化啟蒙的重要平台。

「行囊中的奇幻旅程」便是史前館其中一項子計畫,聚焦於學齡期兒童與親子觀眾的博物館學習體驗設計,以發展具引導與參與性的主題教案及自主學習工具,藉由繪本故事、感官體驗、互動實作等多元方式,讓文化學習從博物館走進生活中,從被動觀賞轉為主動探索,營造博物館成為孩子與家庭共同學習、對話與成長的空間。

本項子計畫的核心目標為:1.鼓勵親子共學共玩,激發學童探索世界的動機,促進學童對多元文化的理解與認同;2.建立博物館與大專院校之間的實務合作平台,培育具有創造力、批判性與跨領域整合能力的博物館教育人才。

執行內容

依據上述計畫核心目標,分別規劃包含人才培力與跨界合作計畫等兩大項內容,分述如下:

1.兒童友善及兒童參與文化參與人才培力

史前館2023年重新開館後即致力於培養具備「兒童觀點」與「文化敏感度」的博物館教育實踐者,在執行臺文發計畫時,即規劃辦理系列講座培力課程,邀集來自兒童文化、博物館學、教育學等跨領域專家,分享實務經驗與研究觀點。課程主題涵蓋:兒童文化設計、兒童權利、兒童參與、跨世代溝通、策展思維轉化等。透過講座交流,促進博物館與教育界、兒童權利倡議組織之間的理解與合作,奠定「以兒童為主體」的文化實踐基礎。

系列講座場次包括

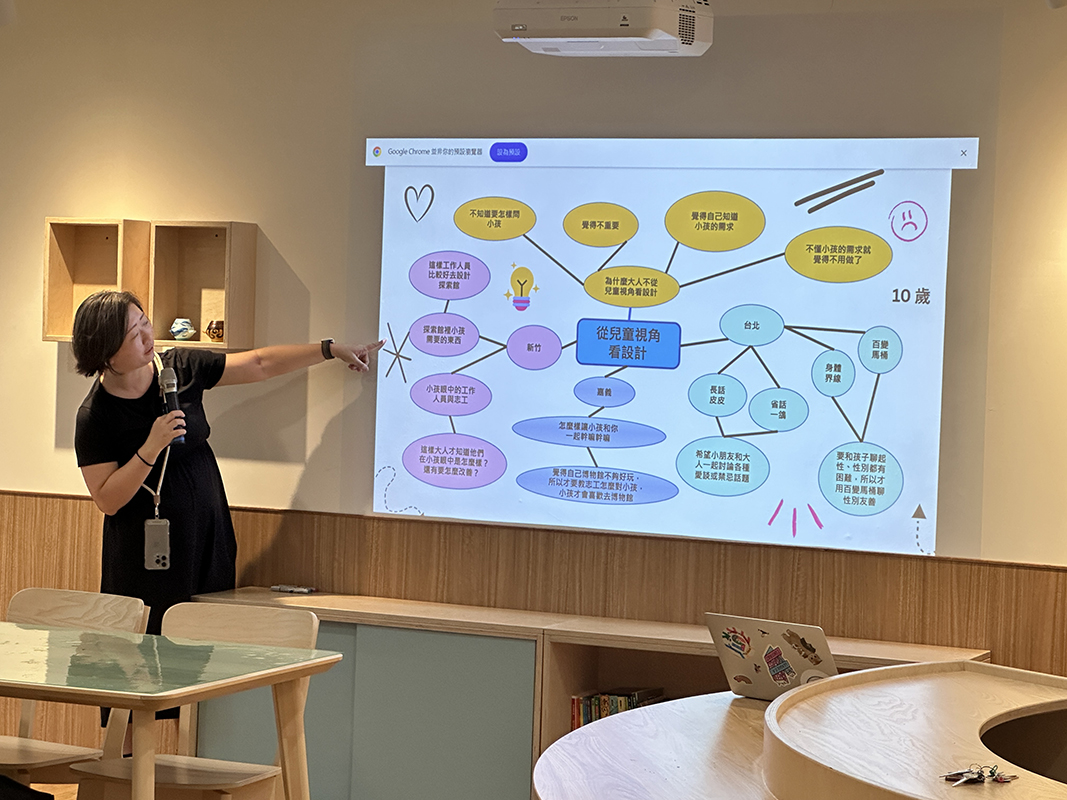

(1)2025年4月9日(三)邀請與諾文化設計林宇儂創辦人以「博物館中的兒童文化設計與文化參與」為題進行講座,探討如何從設計出發實踐兒童參與及文化體驗的連結。:

邀請與諾文化設計林宇儂創辦人前來講座。

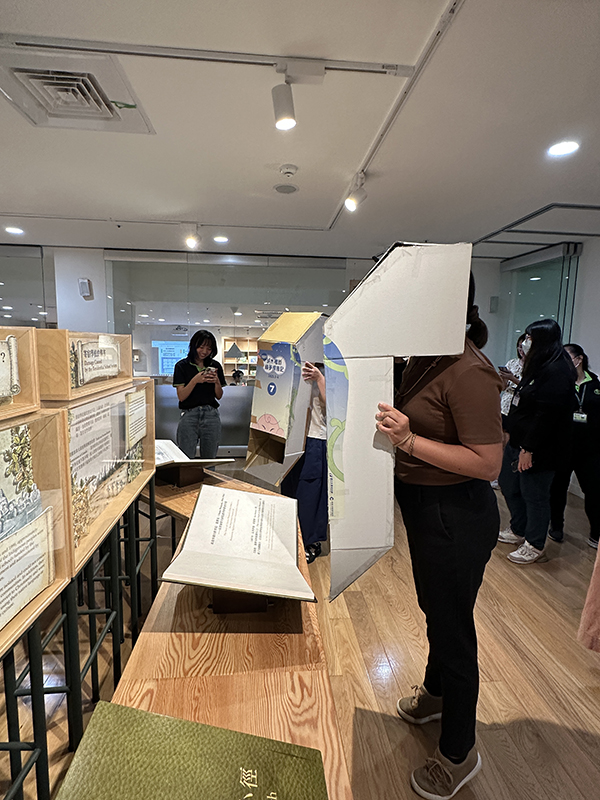

(2)2025年6月18日(三)由Beyond Playmaking超越遊戲理事長李玉華以「兒童的未來在博物館:為了孩子、與孩同在及孩子自創的案例討論」為題進行分享,該場講座更提供95cm翻轉鏡設備,讓參與講座者模擬兒童視角與高度、進一步同理兒童在博物館空間中的觀展經驗與感受。

邀請Beyond Playmaking超越遊戲理事長李玉華前來講座。

透過95cm翻轉鏡設備觀展,看到的只有桌面,看不到展示的繪本跟展架。

95cm翻轉鏡設備,讓參與者模擬兒童視角與高度,同理兒童在博物館空間中的觀展經驗與感受。

(3)預定在2025年8月22日(五)邀請王惇蕙以「好玩,是兒童在博物館最重要的事!—我在世界最大最好的兒童博物館玩了9個月」為題進行講座。她現為教育部公費留學文化資產受獎學人(加拿大)、美國傅爾布萊特專業人員及創作藝術家研習獎助計畫(美國印第安納波利斯兒童博物館)訪問學人,其策劃執行的國立臺灣美術館臺灣兒童藝術基地計畫,更於2023年獲得國際博物館協會教育與文化活動委員最佳實踐獎(ICOM CECA BEST Practice)的肯定。

2.跨界合作計畫

為實踐「行囊中的奇幻旅程」計畫之核心目標,史前館與國立臺東大學兒童文學研究所(下稱兒文所)展開跨域合作,從理論對話、課程設計、實務操作到實驗評估,發展一系列具備兒童友善性與文化參與性的教育活動與工具,具體內容如下:

(1)「學習背包設計計畫」

113學年度史前館與兒文所試行「以兒童文化中心的學習背包設計計畫」,由兒文所師生設計、史前館團隊協力發展學習背包雛形,內含以兒童為核心設計故事任務導引單、展廳探索地圖、多感官素材包與文化情境繪本。透過故事化的探索任務,引導孩子從「聽、看、觸、問」等感官與提問出發,建立博物館的敘事路徑,促進自主學習。

筆者先前於史前館電子報531期〈為博物館創造多元學習體驗:史前館X東大兒文所探索學習背包館校合作計畫〉一文說明計畫合作始末。參與該計畫之研究生亦分別於史前館電子報532期〈吉納比的冒險:2024史前館X東大兒文所合作計畫「學習背包設計」〉、533期〈帶著故事探險盒,一起認識你腳下的臺灣:2024史前館X東大兒文所合作計畫「學習背包設計」〉兩篇文章,已說明設計過程與實測的觀察。

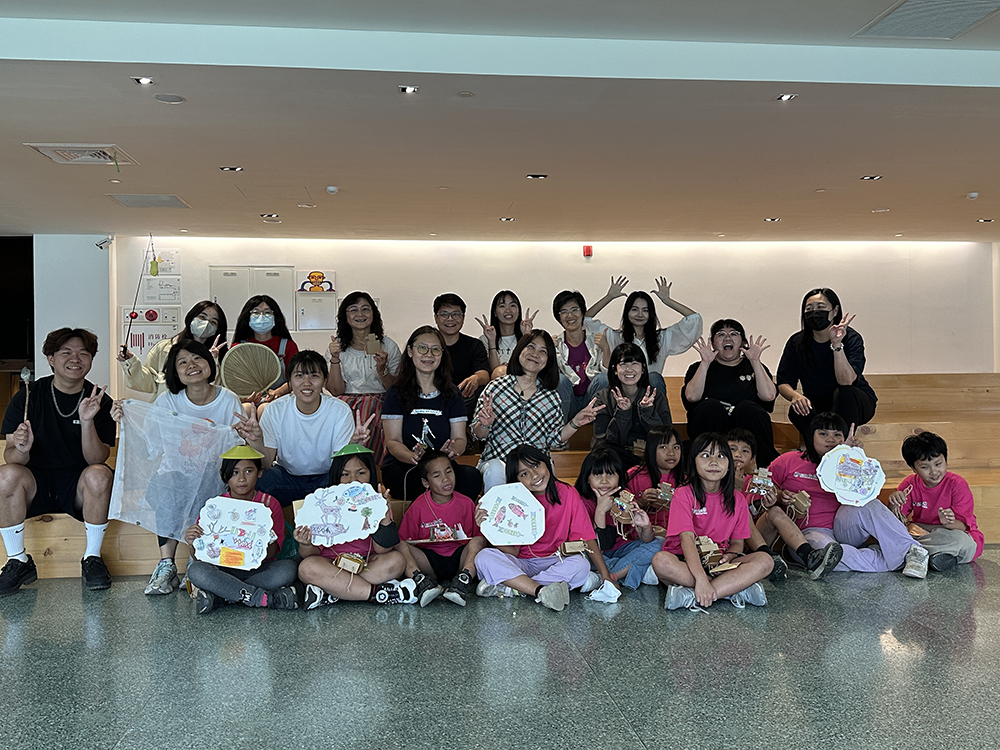

113學年度史前館與兒文所游珮芸所長及林玲遠副教授再次合作,培力研究生進行一系列「創作—教學—研究」整合的藝術行動。並邀請桃源國小學童來參與。

2025年則在臺文發計畫支持下,進一步優化雛型背包並進行量產。目前挑選主題為史前館自然史廳「臺灣從哪裡來?動物的家」以及南島廳「吉納比的冒險」兩款學習背包,製作完成後將可提供學習背包外借服務、學校文化體驗之套裝搭配等,擴大對學校團體及親子客群之服務。

(2)A/r/tography(藝術/研究/教學三位一體)在史前館的應用行動

2025年史前館與兒文所以「A/r/tography(藝術/研究/教學三位一體)理論」為基礎,培力研究生規劃發展融合藝術創作、教學實踐與研究探究的課程設計,進行一系列「創作—教學—研究」整合的藝術行動。合作歷程包含前期的博物館展廳的田野調查、課程設計的討論與交流,以及實地教學的測試與回饋。

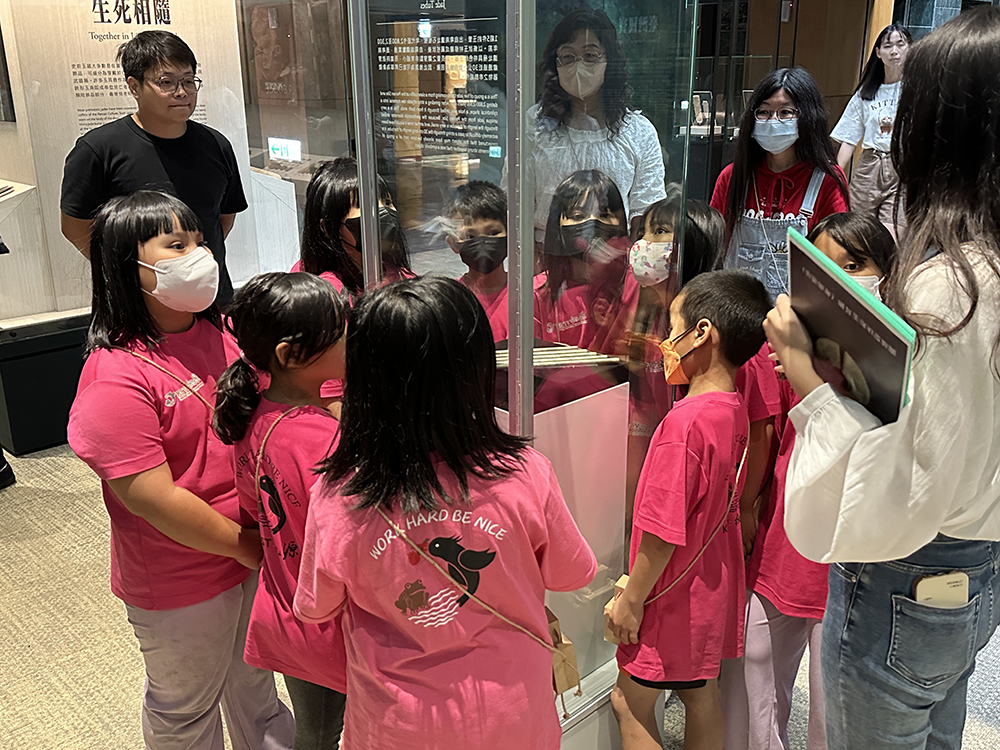

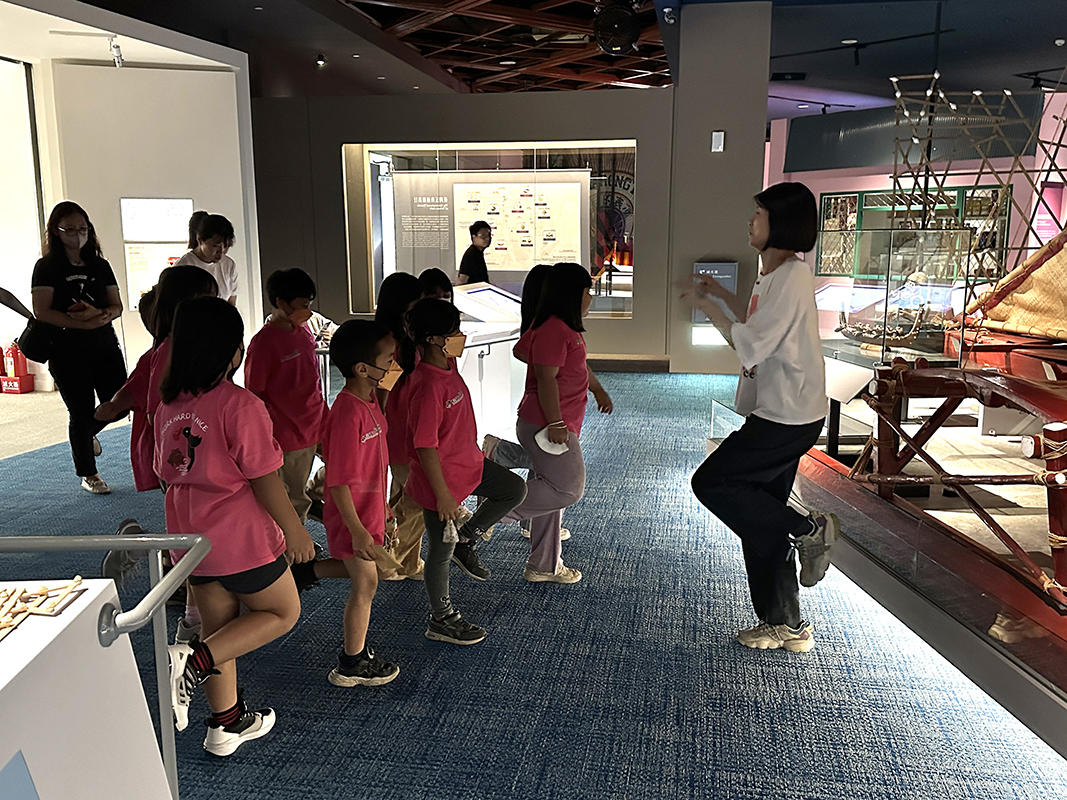

實測課程安排於5月14日,邀請臺東縣延平鄉桃源國民小學KIST理念公辦民營實驗小學2年級學生到館參與,由研究生引導進行展廳導覽、觀察提問、創作實作等一系列活動,讓兒童從文化內容的接收者轉化為主動詮釋與創造的主體。學生透過繪畫拼貼、角色扮演、故事情境融入及說故事回饋等形式,連結史前文化與南島意象至自身生命經驗,展現多元文化的理解與想像。

兒文所研究生12人分3組分別設計導覽教案課程,以「臺灣史前史廳」、「南島廳」為場域,主題聚焦於史前人的食衣住行以及南島語族的航行與生業。由於本次參與者為低年級學童,故課程設計以教師主導的方式進行,結合展廳導覽、引導觀察、提問與學生反思回饋,再輔以手作創作與分享。

在「史前飲食與器具」課程中,學童從認識史前人飲食生活與器具使用出發,結合自身經驗設計創意「史前餐盤」。桃源國小學童多為布農族,其作品充分反映出族群的日常生活經驗。其中以立體呈現的「燻烤獵物」作品,展現出孩童令人驚豔的文化創意與觀察力。

以立體呈現的「燻烤獵物」餐盤,結合學童自身文化經驗的設計,展現出令人驚豔的文化創意與觀察力。

在「史前飲食與器具」課程中,學童認識史前人飲食生活與器具使用,並結合自身經驗設計創意「史前餐盤」。

在「史前裝飾與工具」主題中,學童透過導覽了解玉器、飾品與工具的用途後,設計出具有史前文化意涵的「小人偶造型創作」。他們依據所學,為人偶搭配符合時代與功能的裝飾與工具,顯示出其對史前生活樣貌的理解與再現能力。

在「史前裝飾與工具」主題中,學童透過導覽了解玉器、飾品與工具的用途後,設計出具有史前文化意涵的「小人偶造型創作」。他們依據所學,為人偶搭配符合時代與功能的裝飾與工具,顯示出其對史前生活樣貌的理解與再現能力。

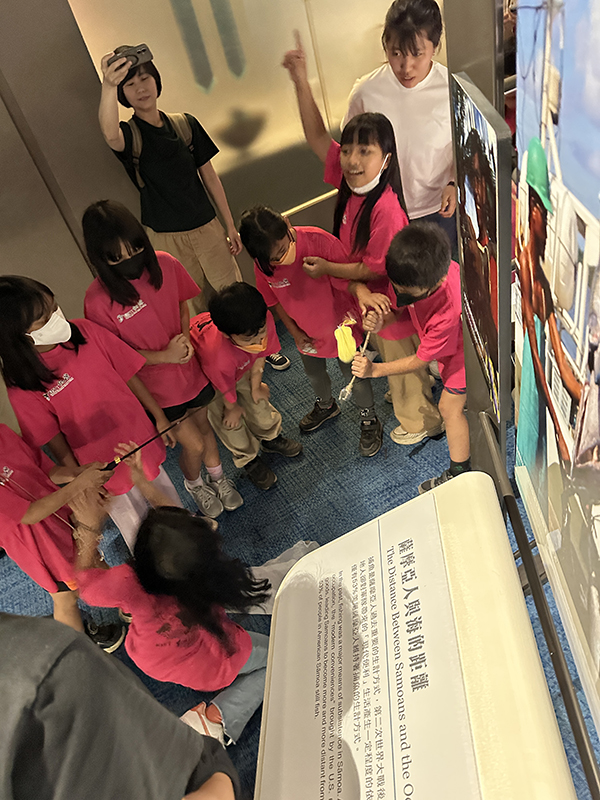

在「南島航行與生業」課程中,透過肢體動作模擬航行船隻的平衡。

學童透過肢體動作模擬航行、體驗魚竿漁網等工具操作,使抽象的文化知識轉化為具體的多感官經驗。

活動最末,桃源國小學童以他們參賽的布農族口傳故事為回饋,帶領研究生深入認識布農族神話,亦突顯部落文化知識在教學場域中的主體性角色與意義。

討論與展望

本文以史前館推動「行囊中的奇幻旅程」計畫為核心,呈現博物館如何從「兒童博物館學」觀點出發,實踐兒童的文化權與學習權,並透過學習背包設計、A/r/tography(藝術/研究/教學三位一體)行動實踐與跨域合作平台,逐步形塑一個具備參與性、創造性與文化敏感度的兒童友善學習場域。此一實踐歷程,不僅具體回應《兒童權利公約》第31條對兒童文化參與的肯認,也映證當代博物館由「靜態展示」轉向「動態學習」的教育轉型趨勢。

在學習工具開發層面,與兒文所合作設計的學習背包,成功結合故事敘事、多感官探索與文化情境,引導兒童以自主方式進入博物館學習歷程。這樣的學習設計不僅增強兒童的探索動機,也有效拉近博物館知識與生活經驗的距離,使文化資源成為可觸可感的日常素材。

而在教學實踐方面,應用A/r/tography(藝術/研究/教學三位一體)強調的藝術、教學與研究三元交織模式,讓研究生與學童透過導覽、提問、實作與故事表達等行動,共同建構知識與文化意義。兒童不再只是被動的學習者,而是參與詮釋、再現與創造的行動主體,實踐「學習即創造」的理念。

從導覽互動到手作創作、從文化觀察到口述傳說,孩子們展現的不只是對史前文化與南島世界的理解,更透過創作行動連結自我生命經驗,重構文化意義。期望這創新的教育實驗,是一項關於「兒童如何在博物館發聲」的具體實踐,更是一場珍貴的行動經驗。

展望未來,若史前館能持續深化以兒童為主體的教學設計,擴展學習工具的應用場域,並促進更多類似的跨域合作,將有助於推動更多「讓孩子愛上博物館」的文化行動。博物館不只是知識的展示空間,更應成為兒童參與文化、創造意義與建立自我認同的共學平台,進而實現文化平權與共融的教育願景。

參考文獻

王惇惠(2024)。【童年的美術館】友善兒童的博物館:以兒童博物館學為取徑。典藏 ARTouch。取自

聯合國(United Nations)。(1989)。兒童權利公約(Convention on the Rights of the Child)。CRC資訊網。

(本文作者為史前館展示教育組研究助理、史前館臺文發計畫「回望過去,行向未來:史前館2025臺灣文化內容再開發計畫」子計畫「行囊中的奇幻旅程」業務承辦人)