話題 • 話語

2024年我在史前館實習心得:典藏工作帶來的啟蒙與驗證

動機

回想起第一次進到國立臺灣史前文化博物館,是大學時跟著一門《文化資產保存法》的校外參訪課程,一起進入史前館的庫房參觀。那是我第一次接觸到博物館展示和教育以外的部分,也是我對博物館工作的啟蒙,從沒想過平常在館內看到的藏品,只是博物館蒐藏的冰山一角。原來在史前館的地下室,還有這麼大的空間保存物件。

從那時起,我就一直想到史前館實習。但不幸的是大學四年期間正值史前館常設展更新,又受到COVID-19疫情的影響,不僅無法到館內實習,甚至連日常進館參觀的次數都是屈指可數。心中一直保有這份遺憾,也正因如此,所以碩士班第一個實習機會,我就想回到這裡實習,回到我的初衷,同時也驗證自己到底適不適合典藏工作。

年度盤點

研究典藏組的工作,最簡單直白的理解就是與藏品有關的一切。除了研究藏品之外,最重要的就是要確保物件能在館內妥善保存,盡可能延長藏品壽命,所以我們實習的第一項任務便是協助年度盤點。盤點最核心的目標就是要檢視物件在庫房中保存的狀況,如果發現問題,就必須將物件提取出來重新整理。

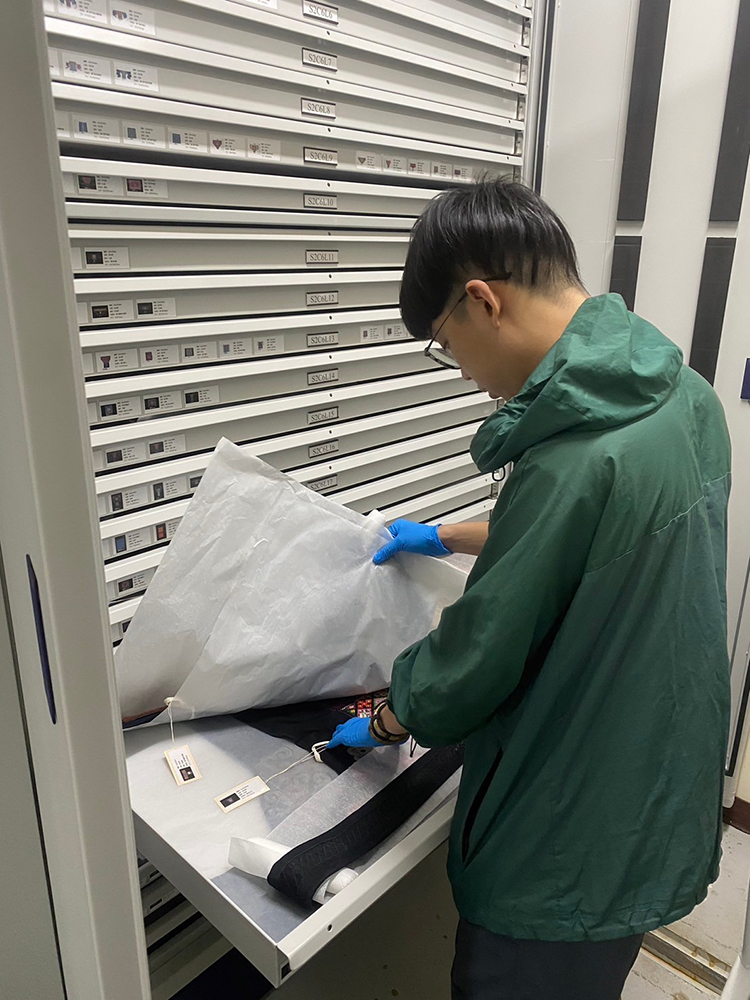

盤點藏品。

每年都需要盤點館藏的十分之一,而史前館的民族學約有一萬件藏品,也就是每年至少要盤點千件藏品。盤點工作就是打開櫃子、尋找物件並檢視狀況,過程雖看似簡單但卻不能馬虎,因為某些物件可能只有在盤點時才會被關心,下次再見到這些物件可能就是十年後的下一次盤點。因此需要仔細確認藏品是否在正確的櫃位?外觀有沒有變形?或者是否增加新的破損和發霉等狀況。

實習開始之前,原本預計會接觸到許多東部原住民的物件,但沒想到實際上互動最多的竟然是中國西南少數民族的織品,這批織品正好是今年年度盤點的重點品項。其中有些入藏年代較早的布匹,外層僅用無酸紙包覆,缺少防水層。為避免影響織品的保存,我們將這些布匹從庫房中提取出來重新整理,除包覆防水層外,還更換新的無酸紙層;另外也調整布匹中心紙捆的長度,增加庫存空間。

重新整理典藏織品,更換新的無酸紙層。

庫房例行檢查

每週例行的庫房檢查,也是確保藏品能在庫房安享天年的重要工作,例行檢查最重要的就是確認庫房的環境是否適合藏品保存,若有災害發生時能否及時應對。

首先要確認的是庫房內的溫濕度。尤其民族學門藏品有許多材質都是有機質,溫濕度是最直接影響藏品腐壞的重要因素。第二是檢查FM200滅火系統的鋼瓶壓力,若壓力不足,遭遇火災時滅火系統會無法正常運作。第三是觀察庫房內放置的蟲盒,確認庫房是否有遭遇蟲害的狀況。

檢查FM200滅火系統的鋼瓶壓力也是庫房每週例行檢查的項目。

最後是抓漏。因為史前館的庫房建置在地下室,許多管線、排水系統都設置在庫房空間內,如遇大雨積水,這些管線有可能會出現漏水的情況。若管線滲水的地方接近典藏櫃的位置,就需要為典藏櫃鋪設防水布。

文物整飭工作坊、展品上、下架和運輸包裝

實習過程中令我獲益最多的是文物整飭的工作坊,從基礎的文物持拿和文物清潔,到文物檢視狀況報告單的填寫,以及最後無酸紙盒的製作都濃縮在一天的課程,相當紮實。其中,無酸紙盒的製作令我感受到很大的挫折,我重試了很多次才終於釐清紙盒的結構。在這個過程中,想到先前在庫房中見到各種樣式的紙盒,都是歷年來典藏人員不斷製作、改造而來的,深刻體會到館內典藏人員的專業。

實習期間,剛好碰上展場中有一件樹皮布展品需要進行加固,正好讓我們實習生有機會到展廳體驗文物陳列的作業過程。我們在展品原本的展示結構上優化,將本來黏貼在背後的泰維克和魔鬼氈,改以針縫方式替代,相當佩服典藏人員的巧手和應變能力。上架是另一項大工程,需要有人爬進展櫃,有人在展櫃外確認位置,展櫃內的人也需要互相配合,同時聽取展櫃外的指揮,過程相當有趣,還留下一張很棒的照片。

在展櫃留下難得一見的工作照。

不只是文物的上架,在展場中剛好有另一件展品到達租借期限,要歸還給借出單位,因此我們也體驗文物下架的過程。在整飭工作坊學到的保存盒製作技巧,也馬上派上用場,我負責裁切盒內的槽模,確保文物在運送過程不會因晃動而造成損傷。看到文物可以完美吻合槽模的形狀,相當有成就感。

裁切槽模。

結語

在史前館實習的兩個月過得很快,本來很擔心到大的館舍實習會被冷落,只能協助處理行政庶務,無法累積實務經驗,事實上在這裡的體驗完全相反,這樣的陰霾也在第一週就全數一掃而空。研究典藏組的實習過程完全就是跟著典藏人員一起工作,過程中館員除了給予正確的指導之外,也非常願意讓實習生有嘗試的空間,同時也關心每一位實習生的需求。

感激在這裡的一切體驗,包括很多因為篇幅長度無法提到的事,如參加太平洋藝術節的分享會、文化航海的講座、考古洗土的體驗、遺址的現場勘查、特展文物點交等,雖然沒辦法細寫,但這些體驗對我來說都同等重要。

最後要感謝,感謝這裡遇到的每一位夥伴,館內所有的人都很親切、好相處,同時也很包容我的一些小缺點,沒有你們,我沒有辦法完成這次的實習。期待未來能再相聚。

(本文作者為國立臺北藝術大學博物館研究所學生,2024年史前館研究典藏組實習生)