博物館頻道

傅義修士在臺建築設計生涯探討

傅義修士一生奉獻予白冷會天主教團體各項建築設計,自他1965年來臺後直到因身體不適於2006年離開臺灣,在臺40多年工作中,總共完成將近185件建築設計作品。目前「聖堂光影:白冷會傅義修士花東現代教堂建築展」正於本館展出,精選7棟天主教堂設計圖做為展示基礎。

回顧傅義修士一生的設計生涯,有近185棟建築的設計圖說皆保存於本館,多數都是已完成建築的天主教堂,這些教堂外觀都保持傅義修士的建築語彙。如有興趣參訪花東各地天主堂,會發現許多教堂建築使用的語彙相近,讓人在建築外觀一眼便能認出這應是傅義修士設計的教堂建築。

傅義修士捐贈建築圖相關統計說明

2006年,白冷會捐贈了2,649張建築圖原稿予國立臺灣史前文化博物館,這些圖稿代表傅義修士在臺設計建築的心血。傅義修士的設計有口皆碑,他的作品雖主要見於臺東地區,但仍有許多設計案遍及花蓮與臺灣西部各地。典藏於本館的建築圖也有多件臺灣西部的設計作品,但因與業主無法達成共識而未能付諸實現。

以一位從一生生活在臺灣的外國人來看,傅義修士可說是多產的建築設計者。細數近185件建築設計,來看傅義修士建築作品的類型,可包含教堂、教會附屬機構建築、私人住宅三大類。就數量上而言,以教堂為主約占43%,其次為教會附屬機構(含醫院)占39%,住宅類則約占18%。由類型分佈上清楚反映出傅義修士神職人員身分及為教會奉獻的基本目的及功能,即便是私人住宅的設計,業主亦全部為教友身分。

統計傅義修士的教堂設計圖大約有72件建築作品,醫院宿舍與幼稚園約有77件作品,而一般民宅約有36件設計圖說,雖部分建築圖有些未繪製完整,未付諸實現的可能性極高。然而,在這些建築圖當中,可以看到傅義修士進行教堂設計時,許多建築造型採用連續複製建築元素與概念的手法,例如傅義設計生涯具相當特色的錐型斗笠屋頂,便有5棟教堂是以近似錐形斗笠屋頂的設計元素進行。這些不同時期所建築的斗笠型教堂分別坐落於臺東、花蓮與南投等地。

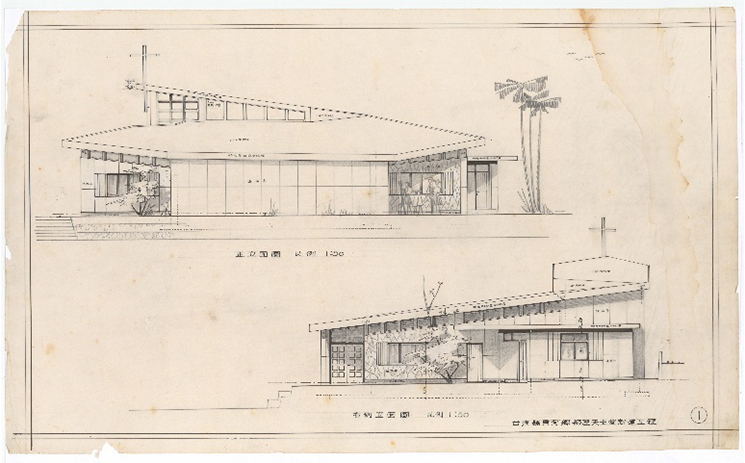

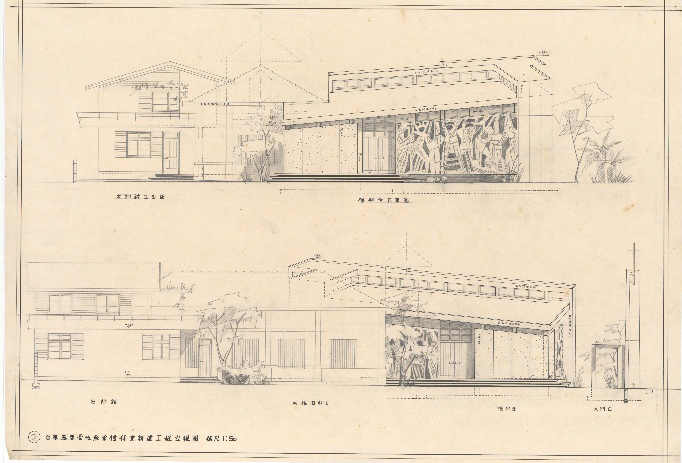

除了錐形斗笠屋頂以外,另外還有單斜的屋頂造型。這些單斜的屋頂提供聖堂垂直面玻璃面的採光,整個單斜屋頂的設計多了許多靈活的造型空間,如都歷天主堂與臺灣基督長老教會臺東教會的單斜屋頂在造型上相當接近。可以發現傅義修士透過許多教堂採用造型相仿做為複製的模式進行設計。

都歷天主堂立面圖。

臺灣基督長老教會臺東教會立面圖。

若建築的建築平面因敷地不設限中,傅義修士也常使用多邊形平面的設計;對於聖堂的光線設計,也常考慮如何引入自然光至聖堂,因此傅義修士的空間設計,透過祭台上方為教堂室內最高處,將自然光引入至此,整體空間以祭台處為最明亮的空間,吸引信徒的目光焦點聚集於此處。同時透過側牆的大量採光玻璃,位於祭台背後的十字架牆面可全面接受外來光線引入室內,形成莊嚴的空間。

我們統計修士遍佈全臺的設計作品,在地理空間分佈上,尤其是白冷會所在的臺東境內作品數量最多,約占60%;花蓮境內約占16%:臺灣其他地區約占24%設計量。在傅義修士來台40多年的工作生涯中,創作力量無窮,是他一生奉獻給天主的最佳寫照。

自成一格的建築生涯與留給臺東在地的紀念

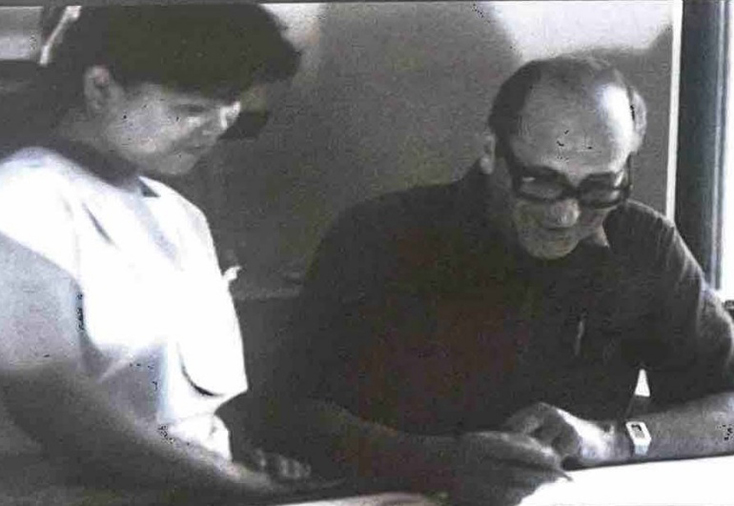

傅義修士算是多產的建築師,在臺灣40 年設計生涯中,一共設計131 棟新建建築及54 棟增建或修建建築。雖然數量龐大,但皆親自繪製設計圖,其他瑣事及次要圖面則由助手幫忙,人力十分精簡,設計費都奉獻給教會,教會則提供他工作場所及生活所需。因此不像一般事務所需負擔大筆辦公室租金、人事管理等費用,以互助合作的生活方式及奉獻的精神從事神所交付的工作。

傅義修士與其工作室助手。

另外,傅義修士在相關專業領域上皆有固定配合的夥伴,例如蘇德豐神父(Fr.Suter Gottfried)負責室內家飾設計。執照申請及法規檢討的工作則交由臺灣建築師負責。施工、營造方面數十年來幾乎完全為同一批營造工匠。

傅義修士在花東地區設計與建築的教堂約有50多座,這些教堂最早的建築大約從1966年初的長光天主堂,其中小馬天主堂建於1968年,也在2005年9月29日被指定為歷史建築。小馬天主堂為白冷會五棟指定歷史建築中由傅義修士設計的建築,如今成為臺東47處指定歷史建築之一。

在傅義修士設計的其它教堂建築當中,有許多教堂融入當地居民生活的情感與共存記憶,我們也期待由傅義修士設計的建築還能有更多作品被指定為歷史建築,做為永久保存的歷史記憶。

小馬天主堂(劉世龍攝)。

𝐄𝐜𝐡𝐨𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭

聖堂光影:白冷會傅義修士花東現代教堂建築展

展期:𝟮𝟬𝟮𝟱.𝟬𝟯.𝟭𝟴-𝟮𝟬𝟮𝟱.𝟭𝟬.𝟳

地點:史前館康樂本館第二特展室

(本文作者為史前館展示教育組助理研究員,「聖堂光影:白冷會傅義修士花東現代教堂建築展」策展人)