回想 • 迴響

2024年我在史前館實習心得:展示教育組的日常生活

2024年在史前館實習的兩個月,我來到了展示教育組。帶導人告訴我們這次實習非常有意思,因為不會派發任務性的業務,而是要我們自行尋找實習的目標。我思考了一下,最後還是選擇了自己對展教組的想像,也就是有關解說導覽的想像。

在七月第一、二週中,我參與了採小米與環境教育自然食器製作的活動。採小米的活動,除了親身體驗採小米外,最主要的學習目標是領會安排活動進行的細節。其中看到的內容像是,小米採收完的空檔該如何安排動作快的參與者還有其他事情可做,而非待在原地不知所措;而揉湯圓的部分則是介紹小米的口感與食物由來等等,活動進行中這些方式都可以多加吸引參與者目光,也能維持活動的熱度。

環境教育自然食器製作活動採授課方式進行,從中學到如月桃葉、血桐等各種不同葉子的特性,該怎麼利用葉子做出食器盛裝食物等,都是非常新奇的經驗。

在史前館後花園採收小米。

學習利用葉子製作自然食器。

來到了七月第三、四週,這兩週參與研究典藏組的典藏盒製作教學,也協助了卑南遺址公園的考古夏令營。

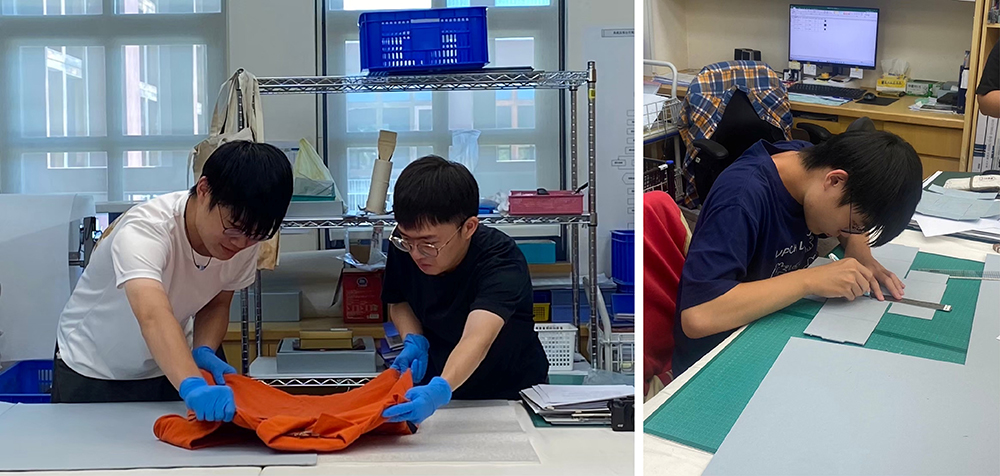

典藏盒看起來像是一般紙盒,但沒想到裡頭藏了非常多的功夫。首先,因為藏品保存的關係,典藏盒必須以無酸紙質製作,也並非廠商直接製作統一尺寸,而是必須根據要保存的藏品測量其大小後,再進行盒身繪製及切割,最後才會是組裝盒子,並且選擇固定藏品的型式進行盒內加固。我學習試做的典藏盒比較特殊,因為我選擇的藏品外型為上窄下寬,所以加固方法使用了塊狀與槽模加固兩種方法。透過這次典藏盒製作,也讓我了解研究典藏組的辛苦。

文物持拿練習與典藏盒製作。

七月底除了颱風以外就是可愛的卑南考古夏令營。協助卑南考古夏令營的任務是擔任小隊輔,帶小朋友一起開心玩一天,也從中更了解卑南遺址公園的展示理念及史前文化,更讓我體驗到夏令營的辛苦。一大早就從小朋友哭著要跟媽媽回家開始,我們除了要好好安撫小朋友,還要跟他們拉近關係,好讓他們開心投入夏令營。

上午進行古物對對碰及考古小體驗兩個活動,這些都讓小朋友們可以了解卑南遺址出土文物,考古時如何進行發掘作業,以及發現古物後該如何記錄與發掘。下午進行另外兩種活動,卑南文化解密與戶外活動。這兩種活動除了有趣以外,也帶給小朋友們許多的知識,像是文化層的產生、卑南遺址文化內涵、拉石柱、射山豬等等。小朋友玩開了以後,就非常黏我們這些哥哥姊姊,不管做什麼事都要我們陪呢!真是非常快樂與有成就感的一天!

時間來到了八月,這是我實習期間最充實也最疲累的一個月,因為這個月都在準備導覽實習的內容。第一週,系上的謝景岳老師來館訪視實習學生,除了給我們很多的想法及回饋以外,還有教學觀眾行為調查該如何作業,調查觀眾在展廳裡觀賞展示內容的行為,是一件非常有趣的事情,可以了解觀眾對於不同類型展示的興趣與參與度。

訪視期間,我也和景岳老師討論了我的實習目標。我原本設定在史前史廳國寶「人獸形玉玦」及卑南文化導覽,不過景岳老師覺得我可以挑戰自我,將導覽目標改成南島廳內容,於是我和指導我的教育推廣員討論與學習,最後規劃出屬於我自己的主題導覽!

我的導覽主題是南島世界的「食物」。導覽內容並沒有介紹南島廳的每一件展品,而是挑選出此廳與食物相關的展品進行線性的主題導覽。從「南島世界‧世界南島」地圖開始,講述南島語族的生活範圍,再帶到「旅途‧故事」螢幕牆講述早期南島語族是帶著如蕃薯、構樹、稻米等植物出航,敘述南島世界的食物移動方式。接著以台馬號為主角,介紹南島語族的工作船類型、獲取食物方式等。

接著來到第二展區的陸上及海上用具,介紹羊角或是剝皮魚標本對於南島語族的意義,以及定居陸地後發展出的生活方式,講述以環境友善為主獲取食物的做法。最後透過鮪魚罐頭做成的藝術品「沙西米」,進到南島語族人們受到殖民主義或是資本主義的影響後,在食物使用與生活上有何種差異。第四廳說明香料的歷史及東南亞超商裡頭高糖、高油、高鹽的食品,這些加工品的原料甚至是從當地大量產出,再加工後進口回來。這在當地除了形成環境破壞或是勞力壓榨外,也讓當地人們的飲食方式有所改變。

導覽實習。

導覽前教育推廣員武功秘訣教學。

經過這次實習,我對於史前史、南島世界都有更多的了解。尤其是南島世界,參與這次導覽實習後,我才知道原來南島語族的人們在生活中有什麼樣的想法,及他們的生活受到什麼樣的影響,也讓人反思南島世界對於我們的重要性。

(本文作者為國立臺東大學文化資源與休閒產業學系學生,2024年史前館展示教育組實習生)