話題 • 話語

談卑南遺址繪本《雲之此端.彼端》

《雲之此端.彼端》是筆者2024年下半年以來為卑南遺址撰寫、配圖之繪本,由臺東縣政府出版。2025年8月11日下午,承蒙臺東縣政府文化處安排,全名《雲之此端.彼端:卑南遺址陶器古雲紋印記探索》之繪本,於臺東藝文中心舉行發表會。會中除主辦單位、包括本館蔡政良館長在內的受邀貴賓,還有報名參與的民眾有50多位,一併在此感謝。身為作者同時藉由館內電子報簡介這一繪本。

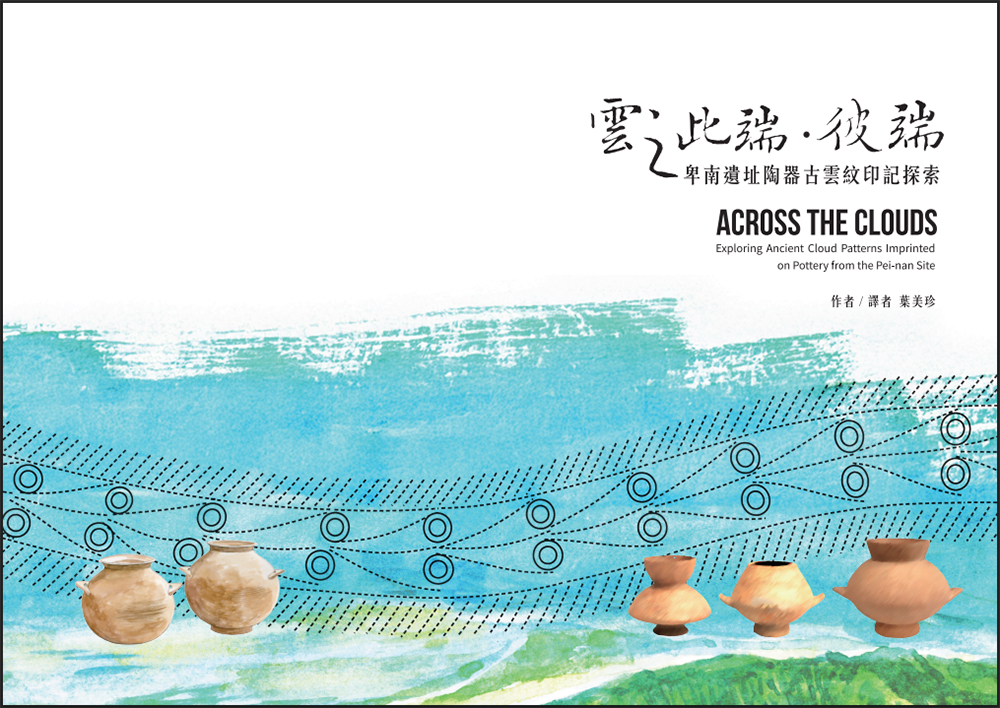

《雲之此端.彼端》繪本封面。

這本繪本是推廣卑南遺址與文化相關計畫的作品,卑南遺址保存繩紋陶、卑南文化、三和文化等階段物質遺留,每一文化階段都有其工藝與文化方面的亮點,最知名者如卑南文化的玉器工藝。此一推廣計畫講究的是真實性的詮釋,筆者因長期對卑南遺址研究,並在博物館服務多年,經驗過許多博物館相關主題繪本,故規劃之初,在兼具多方面考量後,訂下一個考古學資料形成的故事主軸。

考古學研究的是物質遺留形成的文化、內涵及面向,除墓葬及房屋設施遺留外,大量的資訊來自器物,器物包含多種材質,最能表現文化特徵的來自陶器,反映文化的發展與變遷,通常工匠的技術反映整體文化的工藝評價。而考古學對於史前文化的建構係根據已出土物質文化資料所作推測,過程必需以可能性作為立足點,每一步由出土資料來支撐。而繪本是對大眾的教育推廣作品,其文字又必須淺顯易懂。

基於以上思維 ,本案規劃之繪本主要根據卑南遺址2300年前一群外來者在卑南遺址古聚落生活、居住,採行土坑葬之陪葬陶器器表與越文化相關的雲紋印記,以詮釋越文化人及文化要素對於三和文化的啟發與轉化。必須說明的是,所選擇的這種施作於陶器表面的印紋,印刻痕跡本就不深,再經過埋藏可能有的磨損後,常呈現模糊狀態,需要長期觀察此類陶器才能辨識並復原紋飾的全貌。

主題名稱幾經考慮後,定為《雲之此端.彼端:卑南遺址陶器古雲紋印記探索》,其中主標「雲之此端.彼端」其實在幾年前就已萌生於腦中,這次切合內容於是用上。繪本圖文稿以考古第一手資料轉化成形,敘事及圖面風格適合國高中以上年齡者閱讀。

筆者為敘事主軸完成圖文設計、整合,所配用圖片包含手繪圖以及使用遺址實際現象照片轉化為圖案,少數器物繪圖參考自其他博物館如蕭山博物館、上海博物館藏品之形制。繪本圖文稿之美編及印製工作由委託單位發包廠商執行,廠商進行美編工作期間,筆者配合必要之修改、定調等協助,終於完成美編稿。

為呼應主題,多數圖文需要以雲紋作為襯底,圖案襯底雲紋來自於臺東平原拍攝天空雲紋之轉化,體驗古代居住此處居民可能觀察到的雲紋現象,拍攝過程略帶觀察、實驗性質。雲紋照片中最奇妙有2張,雲形巧妙到有如以AI人工智慧程式形成。

1張是在利嘉至知本以南方向那一帶山頂顯現的,一酷似可愛版龍首雲朵,有「龍起生雲」祥瑞之氣,令人心生愉悅之感。另1張是在都蘭山頂凝聚的雲朵,形似紮小馬尾辮的白髮智者,也像時尚設計大師卡爾.拉格斐(Karl Lagerfeld)的斜側面,有如正在敘說神奇的故事。這些奇妙的雲朵在幾分鐘內凝聚成型然後散去,顯現雲朵的幻化無常。

繪本最後藉由「作者的話」概要說明筆者書寫的心路歷程:

卑南遺址是筆者進入臺灣考古學研究的開端,有賴老師們的帶領,初學者一開始即得以進入這個深奧的史前遺址,藉由參與1980年代大面積搶救發掘,在工作中學習。後來筆者與同事李坤修持續長期觀察卑南遺址,20多年前確認卑南遺址古代居民在 2000多年前有明確使用金屬器證據,稱之為三和文化,而且是卑南文化受外來的人與物質所啟發的文化變遷。變遷的證據除高溫工藝遺留外,最直接表現在陶器上。於是筆者執行推廣卑南遺址文化遺產價值相關計畫時,規劃以繪本形式來探討、詮釋其中線索。早期觀察到陶器所裝飾的幾類虛線紋中,有一類設計顯得頗有深遠文化意義,直到最近才定調其為捲雲紋的可能性,於是決定以探索捲雲紋作為主題。

主題確定後,筆者與計畫共同執行者李坤修,對於臺東平原天空能觀察到的雲紋產生興趣,結果所拍攝到的雲紋奇妙無止境,第31及42頁的雲紋可謂其中之最。雲紋之聚、散迅速,不同角度的觀察者產生形象感受亦不同,這些形象雖很快消失無蹤,但奇妙形象的短暫真實性值得被記憶。

(本文作者為史前館研究典藏組副研究員,《雲之此端.彼端:卑南遺址陶器古雲紋印記探索》作者)