話題 • 話語

從岩石記錄看臺灣島的大地舞台秀

曾經有一句廣告詞「有人用筆寫日記,有人用歲月寫日記,而我用KONICA寫日記。」這是一個數位相機初登場的1990年代,傳統相機的底片商述說該公司出產的底片可以讓相機記錄生活的便利性。我們居住的地球形成於46億年前,伴隨地球內部熱量平衡運動,數十億年來地表板塊不斷創造與消滅,地表的地形也隨之不斷改變,在沒有相機或是智慧手機的世界裡,這段歷史會被記錄嗎?又是如何被記錄?原來這些變化都被記錄在岩石中了!換言之,一塊塊岩石就像是一張張底片,紀錄了地球的歷史,而解讀岩石就可以了解地球的演化。

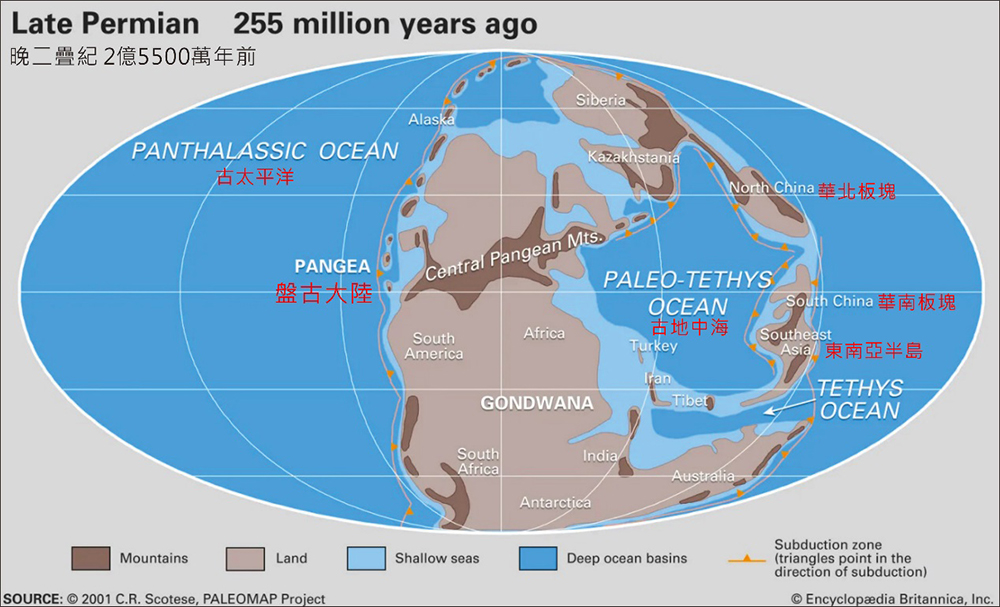

臺灣島位居亞洲大陸與太平洋接壤處,是華南大陸板塊的一部分。從島上出現的最古老岩石──九曲大理岩,反映2億5000萬年前華南板塊應位於赤道附近,如同今日澳洲大堡礁環境,淺淺的大陸棚上有大規模的生物礁形成,類似的沉積環境也出現在隸屬華南板塊的中國貴州及廣西一帶。

綜合全世界出露的2億5000萬年前岩石資料,地質學家推論當時世界各地只有一個大陸板塊,這個超級大陸被稱為「盤古大陸(Pangea)」。之後在地球內部熱平衡運動的驅使下,盤古大陸又開始分裂,形成所謂的北方大陸(勞亞大陸Laurassia)與南方大陸(岡底瓦納大陸Gandwana)。臺灣島所在的華南板塊原屬於南方大陸,這塊分裂的南方大陸逐漸向北漂移,最終與隸屬北方大陸的華北板塊碰撞連結,最終變成今日歐亞大陸的一份子。

2億5000萬年前,臺灣所處的華南大陸板塊位在赤道附近,成長了大規模的生物礁。這些生物礁石灰岩在造山運動的作用下變質成大理岩,是臺灣島上最古老的岩層(本圖來源)。

在華南板塊向北漂移與碰撞的過程中,古太平洋板塊朝西隱沒到華北與華南板塊之下(類似今日太平洋板塊隱沒到美洲大陸造成安地斯火山島弧一般),從蘇俄的鄂霍次克島─日本─韓國─中國東部引發一系列火山作用。中國東部著名的燕山期花崗岩即是這個造山活動的產物,我們在金門、馬祖都可以看到這些花崗岩的蹤跡。

此時的臺灣,雖然不見大規模的火山活動,但是古太平洋板塊的隱沒作用,讓早期形成的生物礁石灰岩被擠壓、隱沒到地底數十公里深,變質成為大理岩,且原來在大陸邊緣沉積的沙、泥,伴隨偶而飄來的火山灰,一起變質成為今天中央山脈東麓普遍出現的片岩、變質砂岩以及變質基性岩(俗稱西瓜石)。這些變質岩經過溫度及壓力的洗禮,岩石強度提升很多,是新石器時代人群製作工具的理想材料。

中生代晚期,原本十分活躍的板塊隱沒及火山活動逐漸平息,在歐亞大陸板塊東緣的板塊構造運動,從擠壓變成拉張的運動模式。在6500萬年前的新生代早期,地殼開始張裂,發展出一系列的地塹盆地,現在臺灣雪山山脈出露的厚層板岩地層,就是這個時代的產物(圖2)。

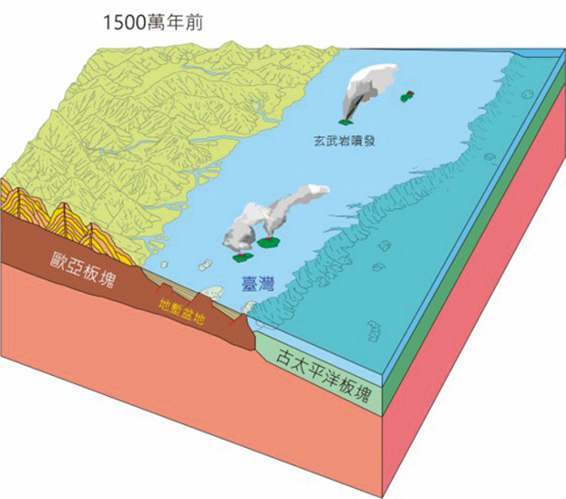

6500-1500萬年前,東亞海棚張裂形成一系列地塹盆地,堆積厚層沉積物,偶有玄武岩與火山灰的噴發,因此在臺灣中央山脈片岩與板岩地層中可以發現少量的變質基性岩與變質凝灰岩。

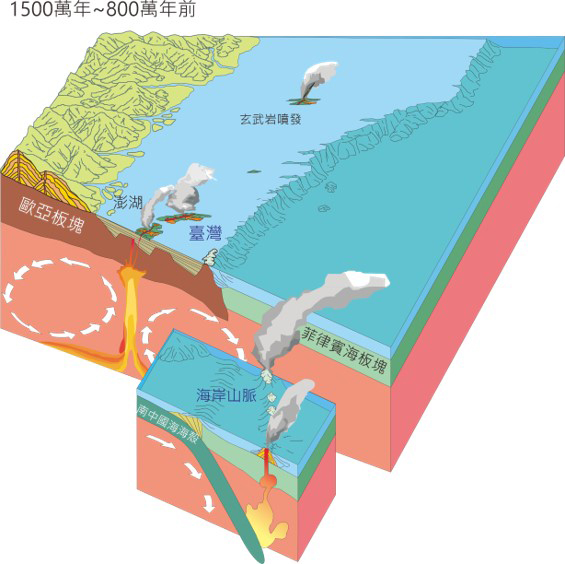

地殼拉張的規模如果夠大,形成地塹的斷層夠深,地底岩漿便可沿著裂隙向上湧出,在拉張的大陸棚上形成火山。其中最大規模的火山活動發生在3000至1500萬年前,板塊拉張與火山作用甚至形成一個新的海洋板塊─南中國海板塊,這個新生的海洋板塊在1500萬年前開始,朝東隱沒到菲律賓海板塊下,其所形成的火山島弧(海岸山脈)是啟動臺灣島誕生的推手。

1500萬年前,南中國海的火山活動雖然逐漸平息,但是歐亞大陸東緣的拉張型火山噴發仍持續進行中。其中最大規模的火山活動就位在澎湖群島,大約持續了數百萬年之久,覆蓋將近1000平方公里的範圍。直到800萬年前,火山活動才在臺灣島造山活動的壓力下畫上休止符。

1500-800萬年前,南中國海海殼向東隱沒形成一系列火山島,之後這個火山島弧隨著菲律賓海板塊向西北方移動而撞上歐亞大陸邊緣,形成臺灣島。這個期間也是澎湖群島火山噴發的活躍期。

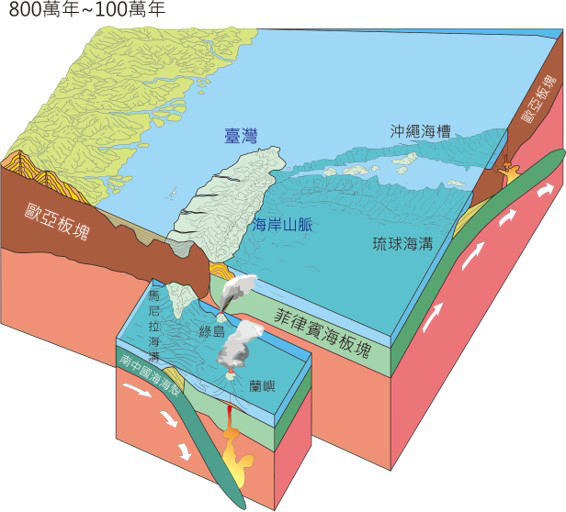

此時,菲律賓海板塊持續向西北方移動,火山島弧已來到臺灣東方海域,菲律賓海洋板塊連同歐亞大陸板塊邊緣一起隱沒、深埋到地底十數公里以下,高溫高壓的變質作用將地殼物質變質成蛇紋岩、藍閃石片岩(俗稱竹葉石)及矽質片岩一類的變質岩,甚至著名的臺灣玉也是這個作用下的產物。

約在1000萬年前,板塊的擠壓作用已讓臺灣逐漸隆起形成島嶼,在造山運動推擠下,火山島弧形成了海岸山脈。而地殼不斷的抬升與剝蝕,最終深埋在地底深處的變質岩也暴露出地表了。由於板塊推擠的力量主要集中在西北─東南的方向,因此臺灣主要斷層、花東縱谷與隆起的山脈都是呈現北北東的走向,越靠近板塊邊界(花東縱谷斷層)的山脈越早被抬升,露出地表的岩石變質度也最高,以片岩為主。

800-100萬年前,歐亞與菲律賓板塊的弧陸碰撞,使得島上的山脈逐漸地茁壯。

往西走,山脈抬升的時間與出露岩石的變質度逐次降低,從脊樑山脈西麓的板岩、雪山山脈的硬頁岩到西部麓山帶的沉積岩。目前,臺灣最活躍的斷層位置,就在丘陵台地與平原區接壤處,這些近十萬年才抬升的區域,地層主要是礫石層或膠結很差的砂頁岩層。

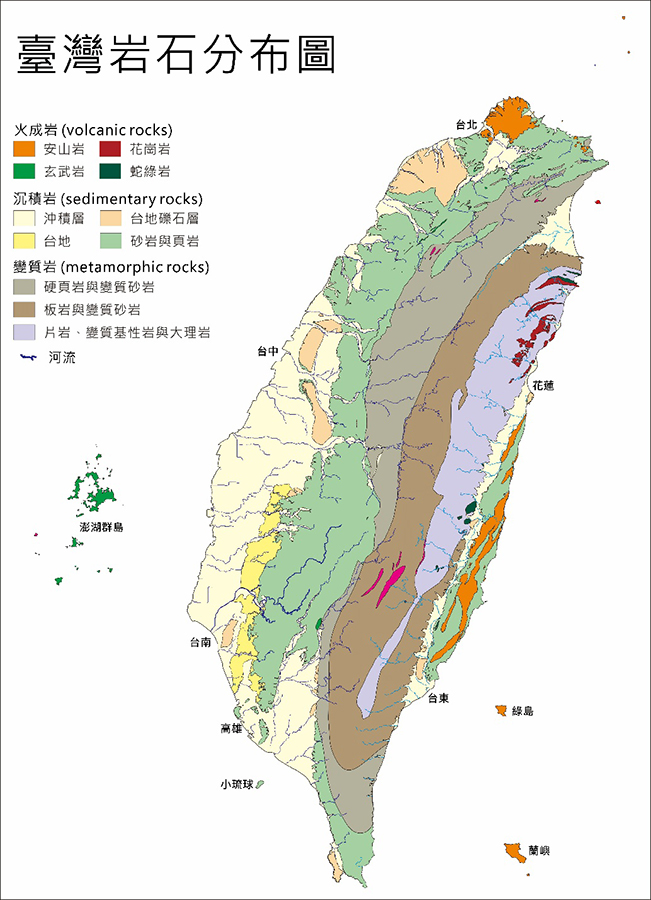

臺灣的山脈與岩石種類都呈北北東方向帶狀分布。

臺灣2億5000萬年以來的地質演化史就隱身在各類岩石中,讀懂了岩石方能理解何以歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊的碰撞作用下所衍生的臺灣多變地形,包括山脈、火山、丘陵、台地、平原、盆地與河流,以及這些多樣生態環境所孕育出的自然地景與豐富的人文景觀。

(本文作者為史前館南科館管理中心副研究員)