博物館頻道

打開孩子的視野─記2025年臺灣文化內容再開發計畫(2)「考古偵探養成術」(下)

上期文章〈走進孩子的心-記2025年臺灣文化內容再開發計畫(2)「考古偵探養成術」(上)〉提到今年夏天,史前館在文化部「臺灣文化內容再開發計畫」經費支持下,與花蓮「抱抱熊學堂」以及臺東「孩子的書屋」一起合辦「考古偵探養成術」考古營隊。此營隊希望陪伴孩子們一起認識考古,並且培養孩子們成為具耐心、細心、想像力與行動力又能觀察與理解土地故事的小小考古偵探。

你們是~最~棒~的!孩子的書屋考古偵探

第二梯次營隊,我們首次與「臺東孩子的書屋」合作,主要招收中低年級的孩子參加。孩子的書屋是由人稱陳爸的陳俊朗於1999年創立的非營利組織,核心理念是「陪伴」與「照顧」──陪伴弱勢家庭的孩子長大,接住需要幫助的人,慢慢填補他們心裡的空缺。書屋的老師都非常專業,總是以溫柔又正向的方式鼓勵孩子勇於嘗試新事物。他們常說:「這只是一段經驗,不是考驗;每一次,都是練習;全心全意,不輕易放棄。」這些話語讓孩子們在學習與體驗的過程中,即使遇到困難,也能不輕易放棄,努力完成挑戰。

雖然這次營隊一開始就遇上楊柳颱風,課程才進行一天就不得不放颱風假,後來又因場地復原作業而取消原訂行程,但在書屋師生、課程講師與館內同仁的全力配合下,我們很快擬定了調整方案,將原本四天的課程濃縮為三天,最終仍順利圓滿完成。

這次是我們第一次面對年紀這麼小的孩子,因此在課程設計階段也不斷討論與修正,希望課程內容更貼近孩子的理解與學習節奏。例如在「認識考古學」課程中,我們除了介紹考古學的核心精神──探索人類的過去、破除「考古學家挖恐龍」的迷思之外,也用圖示說明地層堆積的順序,引導孩子們瞭解考古學家如何透過地層解讀土地的故事。並搭配DIY課程「彩鹽瓶」,讓孩子們親手製作屬於自己的「地層」,將課堂學到的知識帶回家,也加深了印象。

地層生成中。

認真參與課程的孩子們。

工具介紹也是孩子們特別感興趣的部分。我們結合「支援前線」遊戲,讓孩子們在趣味互動中認識考古工具,理解考古工作不只是挖土,還包括測量、採集、紀錄等多樣的專業任務。

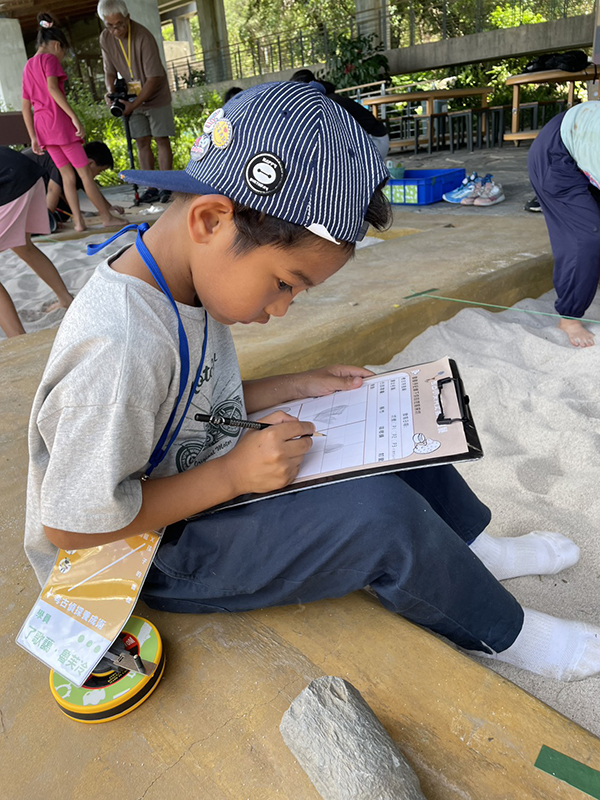

在「地表調查」課程中,我們運用了館藏文物的3D列印品作為教材。汲取前次的經驗,這次我們改為分組任務,每組都有固定調查範圍與指定目標,孩子們只要在時間內找到分配到的標的物並完成記錄,就能完成挑戰,既增加合作,也減少了競爭壓力。

地表調查練習。

手作課程的部分,也如同前一梯次包含了石器製作、製作陶偶與小陶器、樹皮布創作等。較特別的是本梯次的石器課程,邀請臺東在地團隊姆姆傳家寶工作室的講師,帶領孩子們學習如何將板岩搭配砥石來磨出石刀,並且模仿古代人用鑽木取火的方式徒手轉動鑽具來鑽孔。

當大家鑽到懷疑人生的時候,講師突然像哆拉A夢般拿出了電動鑽具,大家露出了彷彿看到救星一般的神情。那一刻,大家都深刻體會現代工具的便利,也再次體認到古代工匠的巧手與耐性。

練習磨石刀。

。認真努力敲樹皮。

來做淘氣的小陶器。

戶外課程與展廳參訪則分別安排至卑南遺址公園及康樂本館,包括考古現場導覽、房屋遺跡介紹、沙坑發掘體驗,以及至博物館與公園展廳觀察真實文物。透過展示教育組以及遺址發展組同仁生動活潑的導覽,加上孩子們天馬行空又充滿創意的回答,讓整個學習過程充滿笑聲與驚喜。這不只是孩子們的學習時光,也讓我們從他們的眼光重新看見世界的不同樣貌。

認真記錄。

參觀考古現場。

參觀臺灣史前史廳。

文物攝影練習。

:「你們是~~」

:「最~棒~的!」

幾天的課程裡與書屋孩子們的互動與學習,彷彿心靈也跟著被療癒與充滿了正能量。

考古遺址就在我們身邊!崇德考古偵探

第三梯次的營隊再度與「抱抱熊學堂」合作,這次來到花蓮縣秀林鄉的「崇德小學堂」。崇德村同時也是花蓮縣列冊的考古遺址—「崇德遺址」所在地。對於生活在遺址上的居民而言,許多人其實還不太了解這片土地所蘊藏的文化底蘊。因此,我們希望透過營隊課程,讓孩子們從遊戲與體驗中,更加認識腳下這片土地的歷史。課程規劃除了共同的「認識考古學」與手作課程之外,也加入結合在地特色的內容,讓學習更貼近孩子們的生活。

調查記錄。

陶器修復。

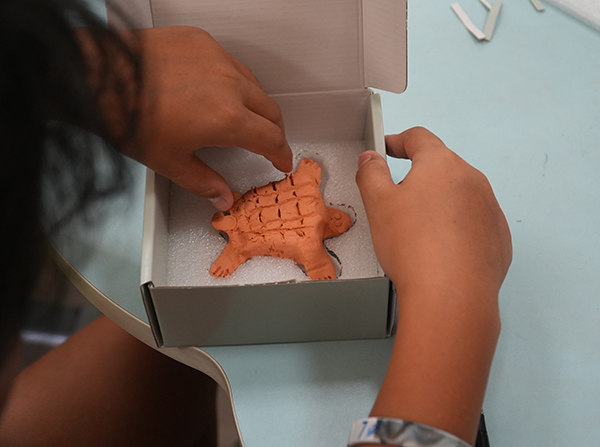

認真學習怎麼捏陶偶。

製作文物保存盒,把陶偶帶回家。

特別的是,營隊期間正值花蓮縣考古館與達吉利生活有限公司合作執行「崇德遺址研究成果落地計畫」,在村內展示多年研究成果與出土文物。我們也與團隊合作,安排了特展導覽與部落走讀活動。孩子們不僅能近距離觀察遺址出土的器物,還親自走訪過去的發掘地點與可見標本所在,透過實地體驗,讓他們在凝視土地時,能多一份時間的深度與家鄉的連結感。

部落走讀找到了地表上的鐵渣。

由於崇德遺址出土了大量鐵渣,學者推測此地是鐵器時代的重要煉鐵遺址。在部落走讀課程中,孩子們親自在地表尋找並辨認鐵渣。我們也另外安排了採鐵砂的活動,讓孩子們拿著強力磁鐵到海灘上尋找鐵砂的蹤影。孩子們都玩得不亦樂乎,也紛紛感到驚奇,沒想到每天都來玩耍的海灘上,竟然可以吸得到鐵砂呢!

海邊採鐵砂。

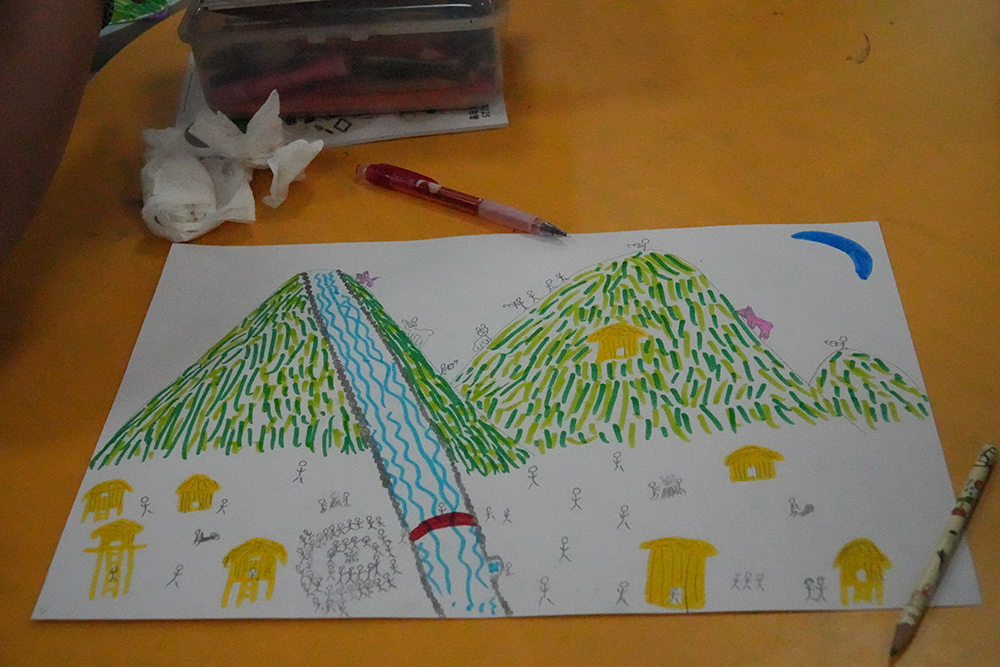

本梯次也特別邀請《這是誰的金子?Nnima ka liqa nii?》繪本作者王心怡老師進行繪本導讀,以及創作課程。她用溫柔生動的語氣說故事,引導孩子們描繪心中的古代生活。在課程短短時間裡,孩子們展現出驚人的想像力與觀察力:有人畫出古代人生活的場景,有人則直接將剛學到的地層概念轉化成文化層,並包含了相對應的器物變化。這些作品雖然筆觸簡單,卻充滿細節與童心,令人驚艷。

孩子描繪出古代住在立霧溪附近人群的生活。

營隊的最後一站,是前往「支亞干遺址」進行「支亞干考古學園」體驗。抵達西林國小集合後,由在地青年團隊「阿改玩生活」帶領孩子沿著產業道路緩緩而上。一路上,他們聽著部落的傳說故事,認識族人使用的植物與野菜,也了解考古遺址與部落記憶如何共存。

抵達探坑現場後,花蓮考古館的館員接手帶領孩子實地體驗發掘與調查。透過在地族人與考古學者共同合作與詮釋,考古遺址不再只是被封印於某個時空的文化層中,而是將土地的故事從4000年前到當代完整連結了起來。

「支亞干考古學園」部落走讀。

「支亞干考古學園」實地發掘體驗。

參訪花蓮考古博物館。

整體營隊過程中,崇德的孩子們展現出高度的參與及專注。他們的好奇心與學習熱情,讓我們深深感受到教育的力量。也期望這次營隊在他們心中埋下小小的種子——當他們望向家鄉的山海,會記得這裡不只是生活的地方,更是充滿故事與歷史的土地。

成為好玩的博物館

英國自 1972 年成立的「年輕考古學家俱樂部」(Young Archaeologists’ Club, 簡稱 YAC),在英國考古委員會(Council for British Archaeology, 簡稱CBA)的支持下,由志工組成地方分會團隊運作,讓 8 至 16 歲的青少年能夠透過參與活動,親身接觸考古工作並認識在地文化遺產。受到這樣的啟發,我們希望從本計畫開始,逐步規劃並累積以青少年為對象的考古學課程,結合博物館的考古典藏與研究成果,將考古與史前文化的內涵,轉化為兼具趣味性與知識性的推廣活動與課程,讓博物館成為一個「好玩、可親近」的學習場域。

此外,透過營隊形式將博物館的教育資源帶入偏鄉地區,不僅能提升孩子們的文化參與度,也能透過課程開啟多元視角,在陪伴與互相學習中一起認識家鄉土地的故事,也是一種考古學的社會實踐方式(全文完)。

致謝

感謝文化部提供本計畫經費,以及合作的夥伴們讓本次營隊得以順利完成:中華民國村聲教育協會、財團法人孩子的書屋、花蓮縣考古博物館、花蓮縣富里鄉農會、花蓮縣崇德國小、阿改玩生活、達吉利生活有限公司、姆姆傳家寶工作室、又煦陶作、張振岳老師、王心怡老師,以及館內大力協助本次營隊活動的同仁們,還有,今年暑假最得力的實習生們。

(本文作者為史前館研究典藏組研究助理,「臺灣文化內容再開發計畫」子計畫「考古偵探養成術」考古營隊承辦人)