話題 • 話語

閱讀及反思—淺談《帝國煉金術》讀後感

《帝國煉金術:東南亞的民族主義與政治認同》是筆者近期所閱讀,也是第一次接觸有關東南亞區域研究及原住民族相關議題的歷史類書籍。在閱讀本書後,深深感受到東南亞原住民族從殖民時期到現今國家版圖形成歷程之複雜與艱辛。這本書以易懂的邏輯,全面又深入地介紹東南亞近代歷史與東南亞原住民族與國家發展之間的互動,對於歷史學、人類學,甚或南島民族區域研究的入門與議題探討,可以說是一本非常值得閱讀的好書。

本書作者安東尼瑞德(Anthony John Stanhope Reid)是一位東南亞區域歷史研究的權威學者。在今年六月初筆者透過社群網路得知本書作者離世的消息,當時筆者才初次認識作者,因此更是備感驚訝與惋惜。作者安東尼瑞德在此書中以歷史學者觀點,就過去歐洲民族主義的特質分析並比較了東南亞民族主義與其他地區民族主義的不同,先整體俯瞰東南亞區域的歷史、地理、政治及族群文化脈絡,再以個案式形式,分析了單一特殊族群文化如東南亞的華人、亞齊人、蘇門答臘的巴塔克人等與東南亞區域發展之間的關係,進而寫成了此一東南亞區域研究巨作。

在書中,我們也能一窺東南亞國家因族群的多樣性、宗教勢力間的拔河、地理環境破碎的影響、遭遇不同殖民歷程等各種背景發展下,所形成不同類型的民族主義思潮與各種不同的獨立進程,進而看見並感受到東南亞國家在族群、文化、宗教、政治與反帝國民族主義交互作用下的鑿痕與拉扯,理解曾經歷非常血腥與動盪獨立過程的東南亞區域如何完成現今的國家版圖。

《帝國煉金術》由劍橋大學出版社於2009年出版,中譯版於2023年上市(照片來源)

從東南亞南島民族國家歷史反思臺灣原住民族

閱讀本書後,筆者嘗試思考對於同樣歷經殖民歷史的臺灣及臺灣原住民族來說,可以如何經驗連結或問題反思? 由於本書探討涵蓋面向非常廣泛,筆者雖無法進行全面分析與探討,但將就從本書所觀察到對於當代原住民族所共通且最根本性的影響分析,其中最現實的挑戰莫過於原住民族在「語言」上被剝奪或喪失。作者闡明東南亞原住民族群受到外來宗教與政治勢力的影響,造成其語言發展歷程有著不同程度的挑戰。然而整體而言,對比臺灣原住民族在語言傳承上的現況來說,臺灣原住民族所受到的影響似乎比東南亞原住民族來得更為艱鉅。

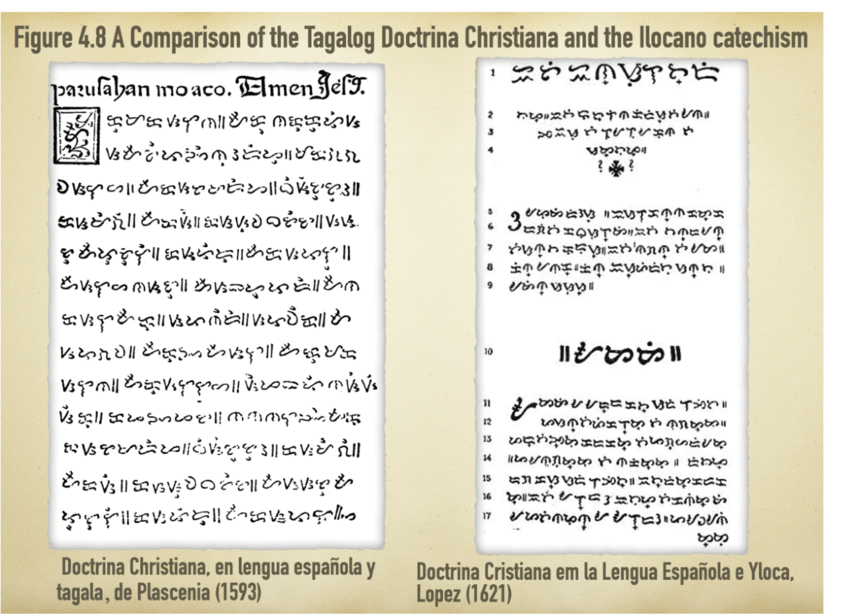

在東南亞區域中,不論是基督教或伊斯蘭教,在進入東南亞國家時為了傳教的需求,都有一定程度將傳教的語言轉換成當地語言的狀況。作者提到1593年在馬尼拉出版的《加祿文基督教教義》,之後也有印刷宿霧語及伊洛卡諾文版本;在越南亦有由耶穌會傳教士編輯的第一本越南話羅馬拼音基督教教義抄本;同一時期荷蘭傳教士也發明羅馬拼音馬來文,並印製為聖經,在印尼巴達維亞、馬魯古與米納哈薩成立的天主教教區使用。

就島嶼東南亞的原住民族群而言,這樣的羅馬拼音標準化過程間接地強化了羅馬拼音馬來文為第二語言及與不同族群間的通用語。或許正因為如此,也讓馬來語在生活上的使用空間與影響力擴大,大大減低了殖民政權可能為了達到溝通或統治目的,而強行推行殖民者語言作為優勢核心語言的機會,因此東南亞雖然有長期被殖民的歷史,但大多數原住民族語仍然能持續被應用在日常生活中而延續至今。

左圖為加祿文基督教教義(1593年)、右圖是伊洛卡諾文版本(1621年)。(照片來源)

另外,在伊斯蘭教的部分,作者提到東南亞的穆斯林教徒使用馬來文及阿拉伯文書寫,讓馬來人、亞齊人、米南佳保人與班加爾人(Banjarese),與廣泛的伊斯蘭世界建立了一種強大的共同意識。而在爪哇島的爪哇人與巽他人、望加錫人與武吉士人,也挑選有限的阿拉伯文與馬來文文選譯成自己的方言,以保有他們自身的文字與文學語言,有助於他們塑造基本認同與民族意識。這也間接激發宗教成為團結東南亞原住民族的媒介,有助於東南亞國家在塑造共同的意識認同時,更易於與反帝國主義結合,成為促進東南亞國家獨立的推動的重要要素之一。

當代臺灣原住民族族語發展的挑戰

然而,反觀臺灣,過去因為受到殖民主義影響,歷經日本時代皇民化過程,以及後續國民政府時代禁說方言政策影響,原住民族語可以說受到全面的壓抑,至今仍持續處在以漢人文化為優勢文化的環境主導下。臺灣原住民語言因為缺乏生活應用需求,已經進入瀕危階段,即便現今臺灣已長期推動母語教學,然而其力道遠遠無法與當代優勢文化抗衡,而在沒有以母語為主的人際溝通與生活應用場景下,後續臺灣原住民族傳統文化的保存與延續勢必受到相當嚴峻的挑戰。

當代臺灣原住民族早已不再是以族語為主要生活方式的族群,也因為被動地納入主流文化生活,許多富有原住民族傳統意義的生活型態已被取代或犧牲,間接造成語言及文化的逐步喪失,即便是在部落生活亦是如此。

雖然在教育部政策及部落組織上已經有意識地推動各項文化及語言復振等傳承與教育推動工作,但回復的力道仍然相當有限。未來原住民族傳統文化與因應當代變遷的挑戰與轉化,不應只有原住民族人自身需要思考及努力推動與轉型,更需要整體社會環境的通盤結構性改善,或許才有可能真正給予原住民族在語言再生與活化的空間。

AI能夠帶給原住民族什麼?

在現今逐步當道的AI科技浪潮下,人類已能透過科技將腦內想像進一步幻化成視聽覺上的真實。這樣從無到有生成變出的科技應用確有其危險之處,但AI科技確實是當代原住民族族語復振、推廣與應用極具前瞻性與發展潛力的新領域。

近期政府及業界不斷投入並展開AI相關之族語資料庫建置計畫,例如國科會人文處近年展開《以包容為導向之科技計畫》,其中在《原住民族語言人工智慧科技平台研發與教育應用》子計畫中,整合了學界、財團法人原住民族語言研究發展基金會以及相關語言學會,共同合作進行以太魯閣族語為主之AI學習,現階段已經可以用太魯閣族語翻譯童話故事,用AI進行語音合成,也可在ChatGTP上,使用太魯閣族語進行簡單的對話。另外在2025年8月1日,國家教育研究院與財團法人原住民族語言研究發展基金會簽署合作協議,未來將共同推動族語教育的科技化與現代化。雙方未來將著重於開發AI驅動的族語學習平臺、智能語音辨識模型及多語言翻譯系統,積極推動族語數位教育普及並提升學術研究水準。

現階段正處於AI科技應用推動的初期發展階段,除了上述計畫外,國內還有其他族語與AI科技應用推動之相關計畫正在逐步推動中,筆者也非常期待未來成果。然而不論科技能如何輔助族語進行保存與應用,仍然需要族人甚或社會整體能與族語產生更多生活上的關係與連結,創造更多符合不同族群與年齡層生活化的應用場景,才能真正激發族語的活化與再生,也才有機會找到另一種屬於未來世代原住民族群與優勢文化生活更相容且多元發展的機會與空間。

參考資料

1.林瑞(譯)(2023)《帝國煉金術:東南亞的民族主義與政治認同》。八旗文化出版。(安東尼.瑞德,2009)。

2. Reid, Anthony (2009)《Imperial Alchemy: Nationalism and Political Identity in Southeast Asia》. Cambridge University Press.

3. Camba, Allan Torres(2021)《Baybayin: The Role of a Written Language in the Cultural Identity and Socio-Psychological Well-Being of Filipinos》

https://dash.harvard.edu/entities/publication/0f39b485-998f-428b-9f63-ca6e6f635c57

4.財團法人原住民族文化事業基金會官網

5.國家教育研究院電子報

(本文作者為史前館遺址發展組研究助理)