話題 • 話語

蛇年不只是蛇:蛇與人類的千年連結(上)

時光匆匆,不知不覺蛇年已經溜走了一大半,回想新年設下的期望,可能是養成健康的生活習慣、完成清單上的某個挑戰,或是每天多一點快樂——不知道大家走到哪一步了呢?也許有些期望已經順利達成,像蛇蛻皮一樣迎來嶄新的自己;有些還在慢慢推進,更有一些可能還靜靜盤踞在心裡,等待一個開始的契機。無論如何,我們都不必急於一口氣抵達終點,接下來的日子,仍然有無數機會讓我們調整與摸索,路雖蜿蜒,但只要方向對了,你我都能讓自己離理想更近一些。

趁著這次機會,連著兩期來聊聊今年度的代表動物——蛇,一起認識這個靈巧又神秘的物種,在自然界如何生存、在不同文化中又被賦予什麼樣的象徵意義,甚至在歷史與神話的故事裡牠們扮演了哪些重要角色,與人類的生活緊密相連;同時,也看看考古學家如何從遺跡、文物中解讀蛇在不同脈絡中所代表的意義,闡述牠們與人類的多元關係。

蛇類簡介

蛇類(snakes)是蛇亞目的通稱(Serpentes),蜥蜴的一個演化支,是一種全身鱗片、沒有四肢、身體細長、主要靠腹鱗及肌肉的縮放產生移動力的爬蟲類生物,在脊椎動物中是一群特別的存在。

目前全世界共有約3,000多種蛇類,不同種類依外型、生物特徵或生態性質還有蟒、蚺、蝰、蝮等不同稱呼。牠們的分布範圍相當廣闊,包含陸地(如森林、草原、沙漠)、淡水(如沼澤、濕地、河川或湖泊)及海洋,以出眾的適應力、靈活的移動方式、偽裝或警示用的體色與花紋,以及體溫調節能力,遊走在多變的自然環境裡。

蛇類普遍為肉食性,飲食內容包含兩棲類、鳥類、小型哺乳動物(如鼠類)、魚類、昆蟲等,有些則專食鳥蛋或其他蛇類,其飲食習慣會隨季節或年齡而有所變動。進食方式以吞下整個獵物為主,強大的消化系統能夠處理大部分軀體,包含骨骼在內,剩餘難以消化如蛋殼、毛髮等物質則會排出體外。

由於蛇類屬冷血動物,需要依據氣溫變化來調節身體溫度,無論是氣溫過高或過低都可能促使蛇類進行休眠行為,分有冬眠(Hibernation)、夏眠(Aestivation)或為挺過短時間氣溫變化的短暫休眠(Dormancy)。

休眠時,蛇類的新陳代謝率降到最低,不會進食,僅依靠儲存的能量維持生命,是一個相對脆弱的狀態,因此需要一個隱蔽、乾燥、溫度恆定的地方,如地洞、蚯蚓洞、樹洞、岩石縫隙、建築物底部或古井等處,且可能會有不只一隻蛇共同休眠。但在如臺灣的亞熱帶地區,因為一年中氣溫變化不大,台灣蛇類基本不會進行如溫帶種類的長時間冬眠,大多以短暫休眠為主,活動力降低,因此冬季時仍可遇到蛇出沒。

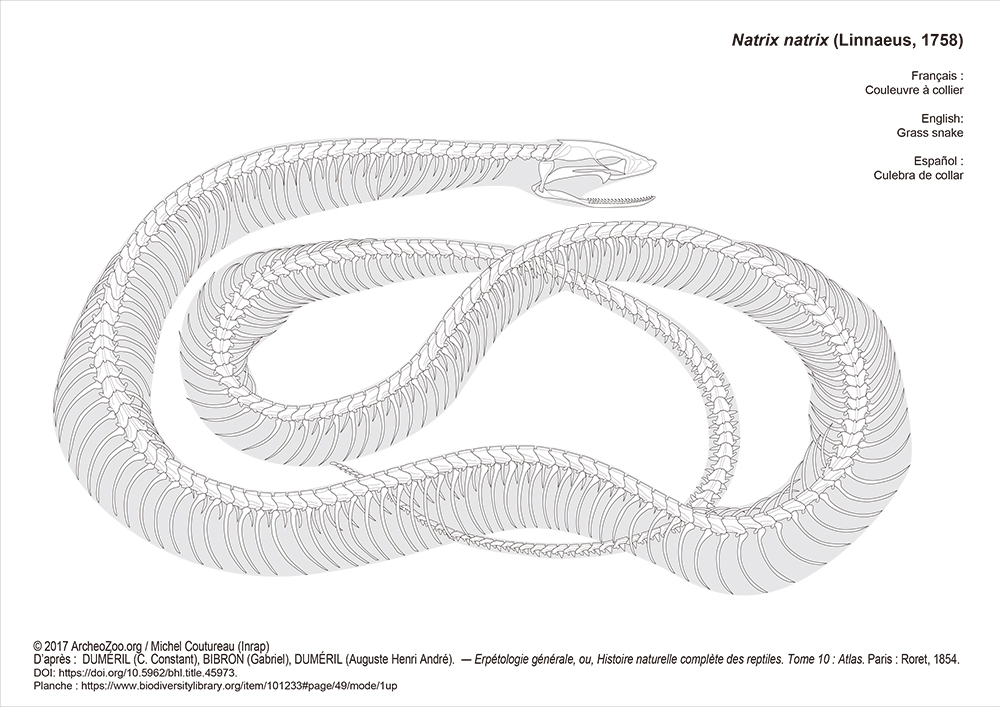

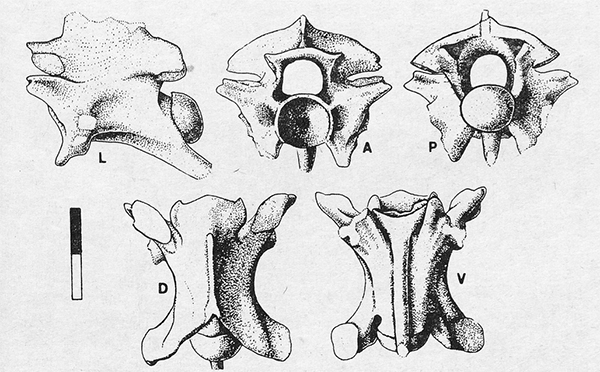

蛇類的骨骼構造相對其他脊椎動物單純許多,除頭骨以外主要以眾多脊椎與肋骨組成,有時可以找到四肢骨的演化殘留。脊椎數量依種類有約200到400節不等,每一節之間由一對半球狀或橫橢圓狀的關節突(後側)和球窩關節(前側),以及神經弓上的八個關節面相連結嵌合,脊椎關節間的靈活度很適合蛇類特有的移動方式。如此結構再搭配全身大量高度發達、排列緊密的肌肉,蛇類得以快速且靈活爬行、纏繞、纏鬥,或運用尾巴抓握樹枝等精細動作。

蛇類骨骼架構示意圖,除頭骨外都是脊椎與肋骨。此為水游蛇(Natrix natrix)骨架。

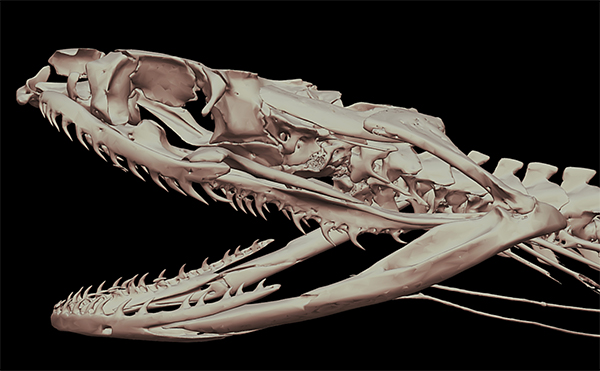

頭骨的結構則相對複雜。為了允許顎骨能最大程度地張開,其方骨(quadrate)、上顎骨(maxillary)以及腭翼骨弓(palatopterygoid arches)皆具有不同程度的活動性,而下顎可分為兩側,顎枝(ramus)分別由齒骨(dentary)、夾骨(splenial)、角骨(angular)與關節骨(articular),或在蟒蛇及少數其他小型科中另有冠狀骨(coronoid)構成,以極具延展性的彈性韌帶相接,使蛇甚至能吞下比口腔還大的獵物。

蛇類進食並無咀嚼,而是靠勒頸或毒液控制住獵物後緩慢吞下,故普遍的牙齒型態為形狀大小接近的尖銳倒鉤,有些種類也演化出特殊型態的尖牙,可在咬住獵物後注射毒液。蛇類牙齒分布於下顎的齒骨(dentary)、上顎骨(maxilla)、腭骨(palatine)以及翼狀骨的側板(lateral pterygoid plate);後兩者組成的「內列牙」(inner row of teeth)具有獨立於其他骨骼移動的功能,以便將獵物一寸一寸送入口中。

蛇類脊椎的球狀關節面提供靈活蛇行的基礎。此為沙蝰(Vipera ammodytes)脊椎骨(Szyndlar 1984, p.83)。

相對而言,蛇類頭骨的結構比脊椎更複雜,允許口腔被最大程度地運用。此為水游蛇(Natrix natrix)頭骨。

與蛇有關的傳說

綜觀世界各地的傳說故事、信仰習俗等,有關蛇類的描述數不勝數。人類已知最早的文明誕生於西元前五千多年前的兩河流域,古稱美索不達米亞。迄今,該地所蘊含的經濟、文化、藝術、科學技術與知識上的水準仍令後人驚艷,展現了新石器革命為人類社會帶來的顯著進步。

在美索不達米亞的神話故事裡,蛇蛻皮成長的特性讓「再生」或「永生」成為蛇的代名詞,被視為自然界中生死循環的守望者。而有趣的是,在美索不達米亞最有名的長篇楔形文字著作《吉爾伽美什史詩(The Epic of Gilgameš)》中,特別描述了蛇獲得再生能力的原委。

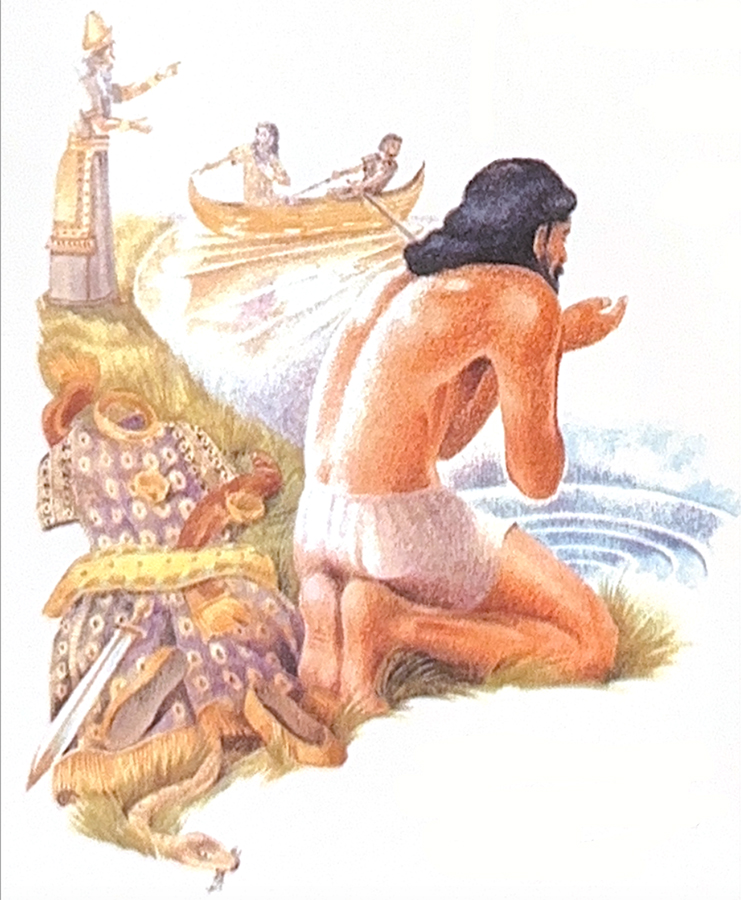

烏魯克(Uruk)的王吉爾伽美什雖具有神性,但沒有神的壽命,遂踏上旅途尋找長生不老的秘密。在經過一番冒險跋涉以後,見到了大洪水的倖存者烏特納比什提姆(Utnapishtim),並得知死海遙遠的岸邊有一株能讓人返老還童的神奇植物。吉爾伽美什成功取得了植物,然而,回程途中在一處泉水休息時,一隻嗅到氣味的蛇悄悄地將植物一口吞下,就此蛻皮重生。吉爾伽美什痛哭,從此人類永遠無法逃避死亡的命運。

吉爾伽美什休息時,蛇吃了長生不老藥,人類因此失去重生的機會(Illustrated by Nilesh Mistry, in Philp 1995, p. 48)。

蛇在吉爾伽美什的故事裡並非神靈,是具象徵意義的動物,表現了蘇美文化對生命與死亡的解讀。而對阿茲特克文明而言,蛇則是如造物主般神聖的存在。羽蛇神魁扎爾柯亞特爾(Quetzalcoatl)是一條覆滿紅、白、綠三色羽毛的大蛇,傳說祂曾親身前往冥府,取回創造人類所需的祖先之骨,並以神血賦予骨頭新的生命,使人類再次在世上繁衍。祂還教導人類如何種植玉米、計算時間、觀察星辰運行,並將文字、工藝技術與文化知識傳授給人類。羽蛇神被視為文明的締造者與守護者,是最受崇敬的神祇。阿茲特克人深信祂有一天會重返人間,因此當西班牙人登陸時,他們誤以為是羽蛇神歸來,最終導致王國在歷史洪流中走向覆滅。

在北歐神話中,巨蛇耶夢加得(Jörmungandr)同樣是充滿力量的存在。牠是狡詐之神洛基與女巨人安格爾波達之子,自出生便被奧丁丟入大海,卻在海中不斷成長,直到身軀足以環繞人類世界一整圈,因此被稱作「世界蛇」。耶夢加得的存在象徵自然無窮的力量與混沌的邊界,維持著海洋與大地的秩序,同時也隱含末日的預兆。

在諸神黃昏(Ragnarök)來臨之時,牠將掙脫束縛,翻攪大海、毒霧四散,與雷神索爾展開決戰。索爾雖然最終擊殺牠,但也中毒身亡,雙方同歸於盡。這場決戰象徵舊世界的毀滅與新世界的誕生,使耶夢加得不僅是令人敬畏的巨獸,更是自然循環與世界更新的象徵。

羽蛇神魁扎爾柯亞特爾的兩種形象:羽蛇(左)及風神 Ehecatl(右)(原圖截自Codex Laud)

巨蛇耶夢加得在遊戲「戰神(God of War)」裡的形象,也是筆者個人非常喜歡的版本(畫面截自YouTube)。

除了正面、中立的形象,蛇有時也被與邪惡畫上等號,而最經典的例子便是《聖經》。在〈創世紀〉中,狡詐的蛇引誘夏娃摘下分辨善惡樹上的果子,人類獲得智慧,產生善惡的觀念,卻因違背上帝的命令而被逐出伊甸園,從此背負原罪。蛇成為誘惑、罪惡與墮落的象徵,後世更解讀為撒旦的化身。

但蛇在《聖經》裡並非通篇都是負面的形象,例如〈民數記〉第 21 章所述,正在前往應許之地的以色列人因為旅途艱苦,厭倦了曠野的生活和單調的食物,開始埋怨上帝和摩西。作為懲罰,上帝使火蛇竄入營中咬傷百姓,許多人因此死亡。人們意識到自己的罪過,懇求摩西為他們向上帝懺悔,上帝便指示摩西製作一條銅蛇,掛在竿子上,並宣告凡被蛇咬的,只要仰望銅蛇,就能痊癒、得以存活。摩西照做,果然所有仰望銅蛇的人都痊癒了。《聖經》裡的蛇兼具墮落與救恩的意象,警醒人類要對抗誘惑之餘,也要知錯悔改並相信救贖。

除了狡詐的蛇引誘亞當和夏娃吃了善惡樹的果實,使他們被上帝逐出了伊甸園。(Domenichino 1626)

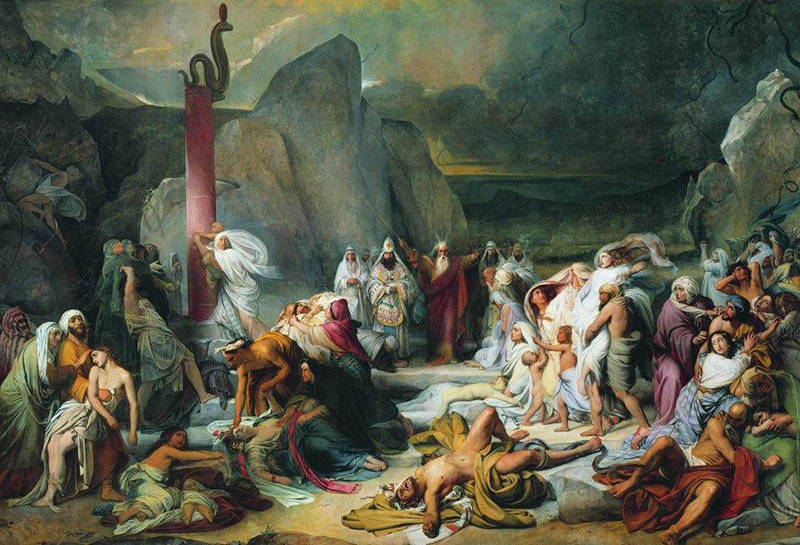

被火蛇咬傷的以色列百姓痛苦不勘,仰望摩西依上帝指示製作的銅蛇後,便都被治癒了。(Bruni 1841)

回過頭來看,臺灣是否也有蛇相關的傳說呢?在傳統漢人社會中,蛇同時承載著正面與負面的雙重意象,但整體而言,負面印象往往居多。經典寓言《農夫與蛇》便是其中最廣為人知的故事,蛇被塑造成忘恩負義、恩將仇報的形象,警醒人們施恩需慎選對象。相較之下,在臺灣原住民族的文化脈絡中,蛇,特別是百步蛇(Deinagkistrodon acutus),常扮演著更神聖、積極的角色。百步蛇是一種毒性強、攻擊力高的大型蛇類,其名稱意指被百步蛇所咬的人,一百步內將因毒性發作而難以求援,是臺灣六大毒蛇之一,屬於二級保育類野生動物。排灣族傳說族人源自百步蛇,是祖靈與領袖權威的象徵;魯凱族則有百步蛇王與公主的愛情故事,象徵守護與盟約;布農族則以傳說解釋為何至今仍尊重百步蛇、不隨意捕殺。

或許,蛇在不同文化中的形象之所以差異如此之大,正是因為牠們既危險又神秘,既讓人恐懼,又令人敬服。無論是警世的寓言,還是象徵守護與尊嚴的傳說,蛇始終是人類想像與文化中不可或缺的角色(未完待續)。

參考資料

Reitz, E. and Wing, E. (2008) Zooarchaeology. 2nd edn. Cambridge: Cambridge University Press.

圖片來源

Bruni, F. (1841) Медный змий (The Brazen Serpent) [oil on canvas]. Russian Museum, Moscow. Available at: https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/18_19/zh_5070/index.php?lang=en [Accessed Sep 16 2025]

Carpentier, C. and Coutureau, M. (2004) ArchéoZoothèque. [Website]. Available at: https://www.archeozoo.org/archeozootheque/ [Accessed Sep 10 2025]

Domenichino (1626) The Rebuke of Adam and Eve [oil on canvas]. National Ga

llery of Art, Washington DC. Available at: https://www.nga.gov/artworks/111718-rebuke-adam-and-eve [Accessed Sep 16 2025]

Oxford, Bodleian Library MS. Laud Misc. 678. Available at: https://digital.bodleian.ox.ac.uk/objects/53be3386-ea87-4383-a576-1f9babba7699/ [Accessed Sep 16 2025]

Philp, N., illustrated by N. Mistry (1995) The Illustrated Book of Myths: Tales & Legends of the World. A Dorling Kendersley book: London

Szyndlar, Z. (1984) Fossil snakes from Poland. Acta zoologica cracoviensia, 28(1):1.

(本文作者為史前館南科館管理中心研究助理)