博物館頻道

構築遺址的對話─記2025年臺灣文化內容再開發計畫(4)全村來造屋:一起來造史前卑南文化人的家

史前館卑南遺址公園在文化部「臺灣文化內容再開發計畫」經費支持下,提出「全村來造屋」計畫,以考古學為基礎,以推動公共考古為宗旨,結合建築學的推測,一起來認識造就史前家屋的樣貌。

史前家屋為史前館卑南遺址公園2018年於園區用地內設置之戶外展示設施,係以考古發掘資料為基礎,結合房屋結構、地方材料、生活功能及邏輯等進行推理,展現實驗考古與公眾考古的成果。

本項子計畫其中一項工作項目便是辦理「構築遺址_考古學與建築學的對話工作坊」。本活動以推動公共考古為核心,透過建築學與考古人類學的跨域交流,帶領民眾探索史前文化之多重面向。建築展現人類空間與結構的智慧,考古則重現史前生活的樣貌,藉由講座與實作課程的結合,讓學員親身體驗文化資產保存與傳承的意義。

本次工作坊於10月17日(星期五)及10月18日(星期六)兩日舉行,地點設於卑南遺址公園遊客服務中心(多功能教室)及史前家屋展示區。

第一天主題:「蓋房子是與生俱來的本能」

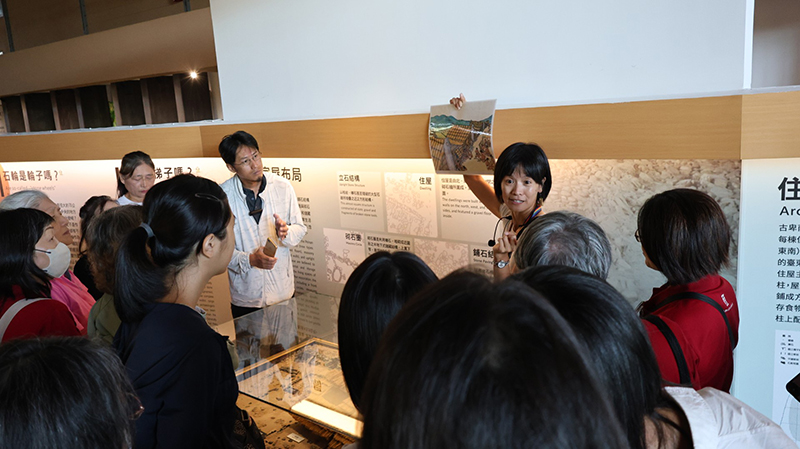

第一天上午由史前館南科館管理中心楊小青副研究員與研究典藏組黃郁倫助理研究員帶領學員進行展廳導覽,走入卑南史前聚落,認識史前卑南人的生活場域。

楊小青副研究員帶領學員進行展廳導覽。

黃郁倫助理研究員帶領學員認識史前卑南人的生活場域。

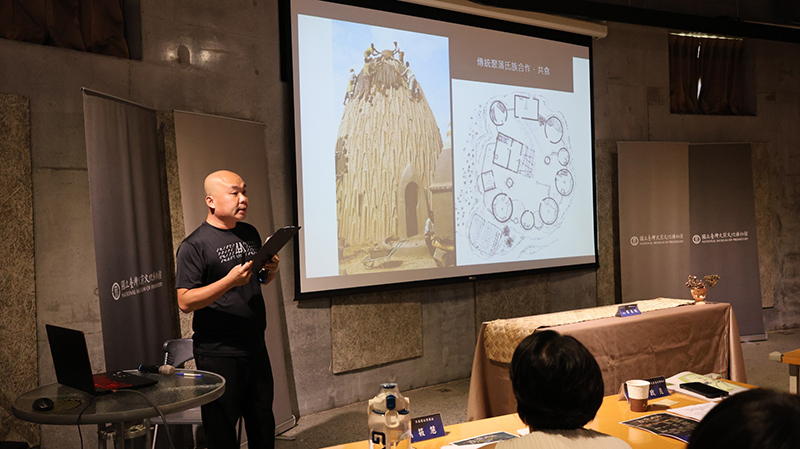

接續由社團法人臺灣義築協會簡志明執行長及高宏奕工作坊講師主講「沒有建築師的建築」,說明在人類尚未出現「建築師」專業職稱之前,人類如何完成偉大的建築工程,並探討建築行為的文化意涵,突破大眾對建築專業的既有認知。

社團法人臺灣義築協會簡志明執行長主講「沒有建築師的建築」。

社團法人臺灣義築協會高宏奕工作坊講師主講「沒有建築師的建築」。

下午進行「造屋技術解構」實作課程,由社團法人臺灣義築協會規劃,並邀請臺東專科學校室內設計科及納樊司工作室協力指導。學員於史前家屋展示區,以礫石與石板空地為基地,實際參與家屋結構搭建。透過木樑與柱體的組裝,學員在實作過程中深刻體驗傳統建造技術的智慧與團隊合作的重要性。

學員於史前家屋展示區進行「造屋技術解構」實作課程,實際參與家屋結構搭建。

透過木樑與柱體的組裝,學員在實作過程中體驗傳統建造技術的智慧。

隨後進行第二場講座,由東海大學建築系退休教授關華山老師及本館黃郁倫助理研究員共同主講「卑南遺址史前家屋再現」,分享史前館實驗考古家屋還原計畫之發展歷程,呈現建築學與考古學交會所激盪出的新視角。

東海大學建築系退休教授關華山老師主講「卑南遺址史前家屋再現」,分享史前館實驗考古家屋還原計畫之發展歷程。

第二天主題:「考古學與建築的跨域觀點」

第二天上午,由國立臺灣大學人類學系吳牧錞副教授主講「聚落、空間與地景:排灣舊社聚落初探」,以排灣族舊社聚落研究為例,解析建築與聚落復原的推論過程,讓學員深入了解排灣族的空間布局與文化脈絡。接續由關華山教授主講「史前聚落研究的建築人類學進路」,從人類學與建築發展的角度出發,探討建築行為與人類文化演進的關聯。

最後一場講座邀請陽明交通大學AI學院副院長、建築研究所侯君昊副教授,以「超越維度:當AI遇見史前文明」為題,介紹人工智慧技術如何應用於建築工程與考古研究,展現AI科技在推動公共考古與跨域整合上的潛力。活動尾聲藉由「跨域的公共考古」交流座談,邀請講師與學員共同分享參與心得與建議,為本次工作坊畫下圓滿句點。

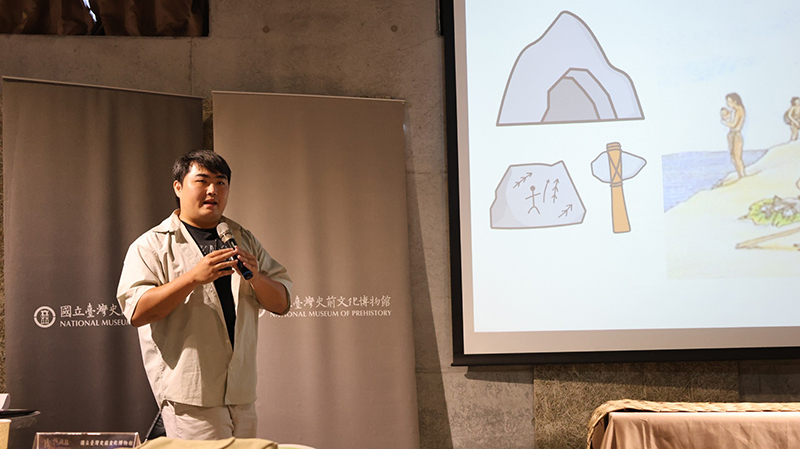

國立臺灣大學人類學系吳牧錞副教授主講「聚落、空間與地景:排灣舊社聚落初探」,讓學員深入了解排灣族的空間布局與文化脈絡。

陽明交通大學AI學院副院長、建築研究所侯君昊副教授,以「超越維度:當AI遇見史前文明」為題,介紹人工智慧技術如何應用於建築工程與考古研究。

本次「構築遺址_考古學與建築學的對話工作坊」結合理論講授與實作體驗,促進建築學與考古學專業間的對話與交流。跨領域的課程設計,讓學員不僅深入理解史前建築文化,也實際體驗傳統造屋的過程,強化對文化資產保存與再現的認識。活動獲得參與學員的熱烈回響,顯示跨域整合在公共考古推廣上的可行性與教育價值。

(本文作者為史前館遺址發展組遺址監管員、史前館臺文發計畫「回望過去,行向未來:史前館2025臺灣文化內容再開發計畫」子計畫「全村來造屋:一起來造史前卑南文化人的家」業務承辦人)