話題 • 話語

蛇年不只是蛇:蛇與人類的千年連結(下)

上期文章〈蛇年不只是蛇:蛇與人類的千年連結(上)〉提到蛇作為爬蟲類生物以及出現在西方與臺灣原住民神話的關係,本期繼續來看蛇類的考古脈絡解讀。

蛇類在考古脈絡中的解讀

從全球各文化的神話傳說來看,蛇在人類社會中承載著深厚的象徵意義。那麼,在考古脈絡中,實際發現的蛇類遺留數量如何?其出現頻率與脈絡,考古學家們又是如何加以詮釋與理解呢?

遺憾的是,蛇類並非馴化動物,即便在文化上具有重要象徵,也不像牛、羊等家畜那樣頻繁出現在考古遺址中;再加上蛇並非多數地區生業經濟的主要資源,因此早期考古研究往往忽略牠們的存在,針對蛇骨的專門討論也少,導致實務上的蛇骨辨識相對困難。然而,蛇類遺留的稀少並不意味牠們缺乏研究價值。相反地,正因罕見,其出土脈絡更需要結合埋藏學、生物學等多重視角來梳理,去探討牠們在遺址中可能承載有關自然環境或文化上的意涵。

蛇類並非馴化動物,牠們主動出現在人類聚落中的原因,多半是因為食物殘渣、水源、獵物等資源吸引,或是為了尋找適合的休眠棲所,而與人類形成一種片利共生的關係。這種習性為考古學的解讀提供了重要線索:例如,出現在如灰坑或其他廢棄物堆積脈絡中的片利共生小型動物(如蛇、蜥蜴、鼠、蛙等),雖不能完全排除作為人類食物的可能,但也可能僅是意外困死於坑中、猛禽類掠食者的排遺或遺落的獵物。透過辨識牠們的物種類別,便可以了解當時環境中曾存在的生態結構;相對地,若灰坑中不見這類動物遺留,則顯示該灰坑可能在短時間內被封閉與填平,未提供野生動物利用的機會,反映的是人類行為本身(Reitz & Wing 2008)。不過,如前所述,蛇類遺留究竟是飲食殘餘、自然死亡,或具有其他文化意義,仍需透過不同層面的分析與討論來釐清。

Eynan(或阿拉伯語 'Ain Mallaha)位於以色列北部的胡拉河谷(Hula Valley),是一處舊石器時代晚期納圖夫文化(Natufian Culture)的重要聚落遺址,年代約距今14,500至11,700年,涵蓋納圖夫文化的早期到晚期階段。由於遺址規模龐大、佔居時間漫長,Eynan被視為研究納圖夫文化的重要參考據點。

Biton et al.(2021)的研究特別聚焦於Eynan晚期納圖夫文化的動物遺留,發現蛇骨幾乎遍佈於整個遺址,顯示蛇類同其他物種一樣,是Eynan居民經常利用的對象。在可辨識的遺留中有三種大型蛇佔多數:大鞭蛇(Large Whip Snake,Dolichophis jugularis)、東部蒙彼利埃蛇(Eastern Montpellier Snake,Malpolon insignitus)和東四線錦蛇(Eastern Four-lined Ratsnake,Elaphe cf. sauromates)。

有趣的是,這三種蛇反而不是聚落附近棲地中最常見的種類,顯示居民在選擇狩獵對象時並非隨機,而是具有特定偏好。研究進一步指出,整體蛇類遺留受燒炙或高溫影響的比例達到32.9%,若分類計算,則東部蒙彼利埃蛇(39.7%)和大鞭蛇(35.33%)受影響的遺留數量比例偏高,東四線錦蛇(18.6%)則較低。這些被捕獵的蛇體型巨大,最大個體體長可達2.5至3公尺,且攻擊力不弱,顯示其捕獵難度相當高。

Eynan遺址的地理位置(改自Google Map)。

綜合以上發現,該文作者群認為蛇類是Eynan居民狩獵活動的重要目標之一,且居民對大型無毒蛇種有明顯偏好,而對棲息於聚落附近、較易捕獲的種類則興趣不大。再考量同時期其他動物遺留所呈現的高度生態多樣性,可推測當時並無食物短缺的生存壓力,這進一步支持針對大蛇的獵捕並非出於不得已。至於這些蛇究竟僅是日常資源,還是承載了某種精神象徵意涵,目前仍無法斷言,仍需更多證據來釐清其文化意義。

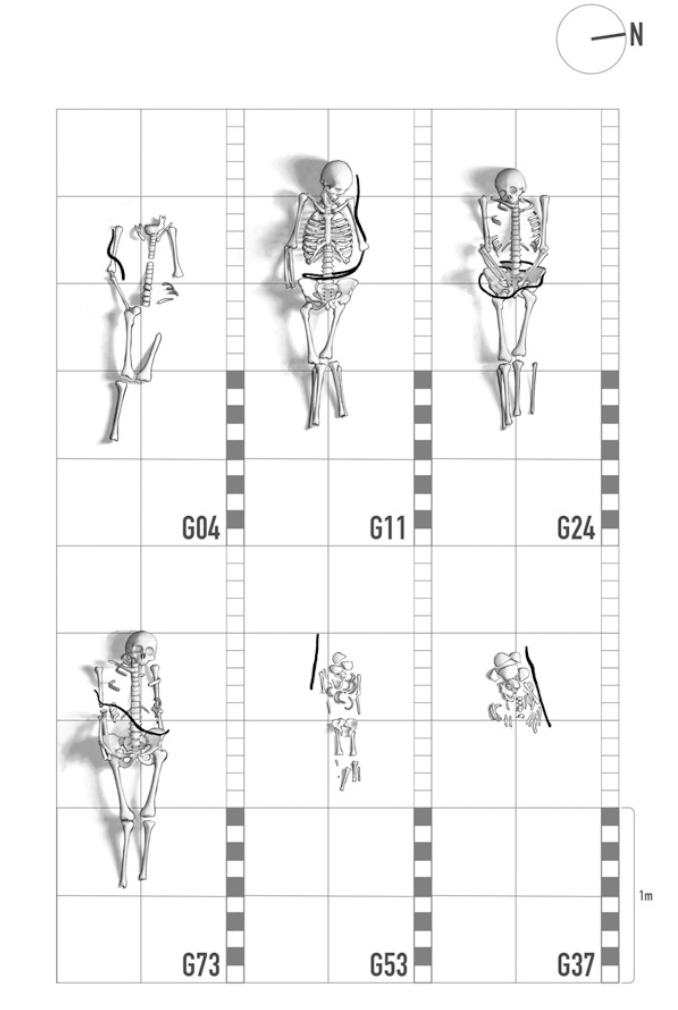

相對於在Eynan遺址的發現,以下這個案例雖乍看有著更加直觀的證據,但多角度的剖析以及跨遺址的比較仍對論述的成立有其必要性。1990年代於塞爾維亞東部羅馬與中世紀時期的墓園遺址Ravna–Slog的考古發掘,在一共七具墓葬中發現疑似陪葬的蛇骨,位置包含在手臂左右側、橫跨胸腔、甚至像腰帶一樣纏繞於腹部(Petković et al. 2005;Milosavljević 2021)。可惜的是,當時的研究者並未保留這些蛇骨,所遺下的墓葬紀錄也一直未受重視。所幸它們仍被完好的保存著,讓後世有機會重新討論這個發現。

Ravna–Slog 遺址所發現具有蛇骨遺留的人類墓葬線稿紀錄。從圖上可以看到,這些墓葬中的蛇似乎被刻意拉直擺放在人體身側,或纏繞在腰際,表現特殊的埋葬習俗(圖片取自Milosavljević 2021,第98頁,圖6.1)。

重新梳理資料後,Milosavljević (2021)認為這些蛇骨更有可能是人為刻意擺放的陪葬物,展現中世紀早期塞爾維亞在地習俗受基督教發展影響下的轉化。這個結論主要建立在幾點論據:第一,雖然蛇類休眠的天性驅使牠們尋找洞穴陰暗處躲藏,而人類墓葬正好是類似的環境,但大多數蛇並不會自行鑽洞,反而仰賴其他小型動物(如鼠類、野兔)早先打好的洞,因此除非Ravna–Slog遺址的墓葬埋得不深且未完全封閉,否則蛇類要進入應較為困難,但這些條件與實際情況顯然不一致。

第二,蛇為了降低能量散失的風險,常見結伴休眠的行為,並且休眠時仍可感知周遭環境的變化而作出應對,除非遭遇極端氣候或災變,否則休眠致死的機率不高,故在Ravna–Slog遺址所發現的「一蛇一窟」不太像是自然死亡的案例。第三,自然死亡的蛇身體會收縮呈現彎曲狀,應難以保持全身拉直的狀態,如同在Ravna–Slog遺址所發現的狀態,暗示牠們可能是人為擺放。最後再比較鄰近地區(作者引用匈牙利案例)的考古證據,發現時期相近的人類墓葬中出現蛇骨並非僅此一例,可能暗示在基督教文化影響下,地理位置鄰近的兩地出現雷同的墓葬習俗。

可惜的是,由於第一手資料的缺失,有關Ravna–Slog遺址的人蛇共葬現象有許多問題已無法探討,例如:這些陪葬的蛇類是何種種類?是否屬於在地或外來蛇種?選作陪葬的個體是否有體型或種類上的要求?不同遺址之間的陪葬蛇類是否有相同或相異之處?因此 Milosavljević (2021)在文末呼籲,未來在考古發掘與記錄過程中,所有動物遺留及其埋藏脈絡都應受到同等重視,以避免類似案例被忽略,因為像這樣的證據可能並不罕見,只是過去未被充分記錄。

結語

從古至今,蛇同時存在於自然世界,也活躍於人類的想像世界;有時雖令人心生畏懼,也讓人充滿好奇。牠們蜿蜒於自然、神話與歷史之間,提醒人類不斷思考生死、秩序與重生的意義。下一次在田野、山徑或博物館中看到蛇的身影,或許可以想想牠們與我們的關係:是敵人?是獵物?還是值得敬畏的夥伴?也許,理解蛇,就是理解我們自己與大自然之間那條看不見的連結。

參考資料

Reitz, E. and Wing, E. (2008) Zooarchaeology. 2nd edn. Cambridge: Cambridge University Press.

Biton, R., S. Bailon, M. Birkenfeld, A. Bridault, H. Khalaily, F.R. Valla, R. Rabinovich (2021) The anurans and squamates assemblage from Final Natufian Eynan (Ain Mallaha, Israel) with an emphasis on snake-human interactions. PLoS ONE 16(2): e0247283. DOI: 10.1371/journal.pone.0247283

Milosavljević, M. (2021) Always Angular and Never Straight: Medieval Snakes in Human Graves?. In L. Bartosiewicz, A. M. Choyke (eds.) Medieval Animals on the Move: Between Body and Mind, pp. 95-119. Palgrave Macmillan, Cham

Petković, S., M. Ružić, S. Jovanović, M. Vuksan, and K. Zsuzsanna Zoffmann (2005) Roman and Medieval Necropolis in Ravna near Knjaževac. Beograd: Arheološki institut.

(本文作者為史前館南科館管理中心研究助理)