國際頻道

看見澳洲──19世紀澳洲白人拓殖者的《PLENTY 豐盛》想像(下)

藝術能承載困難的歷史真相,有時這些真相被刻意呈現出來,有時則靜靜地隨著時間緩緩地流,等待後人的關注。(Art can contain difficult historical truths: sometimes these are consciously framed and sometimes they are quietly carried through time, awaiting our attention. )

----《PLENTY 豐盛》展覽文案

《PLENTY 豐盛》(註1)是昆士蘭美術館及現代美術館(Queensland Art Gallery and Gallery of Modern Art,簡稱QAGOMA)針對機構內兩組19世紀舊館藏進行的新詮釋,是策展人Geraldine Kirrihi Barlow所策劃一檔小而沈重的展覽。策展人透過這批寧靜安和、富裕豐饒的寫生作品,陳述截然不同的訊息:族群衝突、血腥武裝的拓殖歷史。上期文章〈19世紀澳洲白人拓殖者的《PLENTY 豐盛》想像(上)〉介紹了第一組作品。

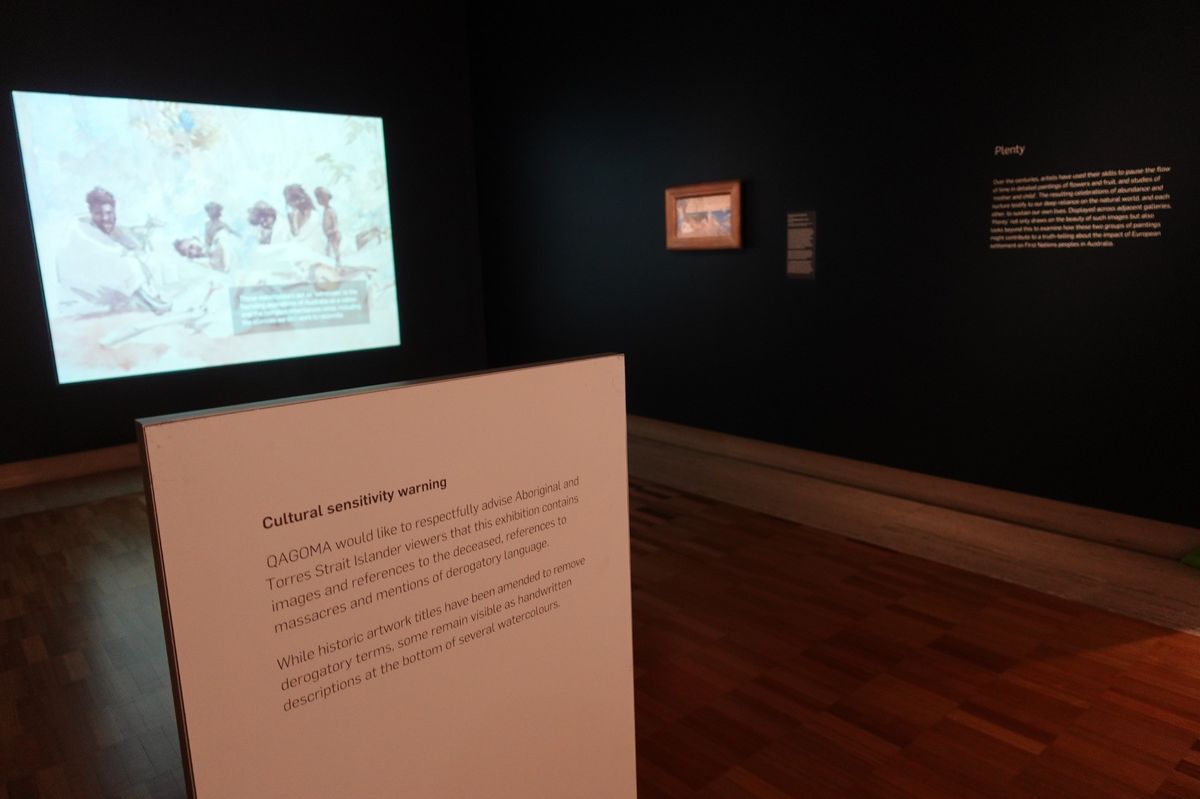

《PLENTY 豐盛》展場入口的警示,告知第一民族觀眾此展覽內容涉及文化敏感的圖像和語言;歷史時代所留下的藝術作品名稱,雖皆已重新命名以符合當代思維,然而視覺畫面與詮釋文字仍無法避免。

本期介紹位於另一展間的第二組作品:英國年輕女畫家Harriet Jane Neville-Rolfe(以下簡稱HJ如她畫作上的簽名)於1883至1885年間,由英格蘭至昆士蘭中部探親所留下的水彩素描。畫家兒子為了追憶母親年輕時的遊歷,在1964年將87幅水彩素描捐贈給當年母親揮灑畫筆之處,也就是澳洲昆士蘭,她的家人移居之地。

在進一步介紹這批水彩素描之前,有必要先試想一下HJ的菁英出身。1850年出生於英格蘭諾福克 (Norfolk)育有九個孩子的家庭,HJ是倫敦斯萊德美術學院(Slade School of Fine Art,成立於1871年,現為倫敦大學之下的美術學院)首批女學生之一,1874年又到巴黎的女子藝術學校(L’Ecole Nationale de Dessin de Jeunes Filles)進修,也常往返義大利拜訪家人並廣泛在歐陸旅行。1883年她路途迢迢來到澳洲昆士蘭中部,探望移居至現今布里斯本西北方逾1000公里處的三位手足至親,他們在此新建立了一座名為阿爾法的牧牛場(Alpha Station);在當時對外來者來說,此處是極度偏遠的地方。以上種種,說明了HJ所擁有的一切資本與社會條件。

如果說前一個展間是以來福步槍為中軸貫穿,那麼這軸線不意外地也穿刺了此間。在〈拉納克邊防哨〉(Lanark Outstation,1884)這幅素描裡,桌上燈火將牆上懸掛三把垂手可得的步槍,照映成一團晦澀陰影。這樣的細節呼應了《PLENTY 豐盛》在兩個展間展覽文案共用的尾段所強調的:藝術能承載困難的歷史真相,真相有時則靜靜地隨著時間緩緩地流,等待後人的關注。

我看此作另一處有意思的是,畫面右方坐在矮板凳上、手持斑鳩琴(banjo)的樂人推測是位澳洲原住民,而他的目光卻是唯一幾乎與觀者——或許更貼切地說是與畫家——相直視的人。

想像當時33歲的HJ來到風土截然不同的「南方大陸」。她待的時間夠久,足以使她建立自己對地方(place)的觀點;同時她待的時間也夠短,讓她不必承擔身為一名外來拓殖者的殘酷現實與責任。她成熟且受過良好教育,可能因此得以多方體驗當地生活並與當地人互動。然而她年輕(還加上是位女性),或許多少使當地人對她的防範減輕。

因此,HJ的水彩素描宛如即景快照(snapshot)紀錄下她在牧場生活的所見所聞。家人傍晚偎著火光在邊防哨的景象、她與家人的早餐時光——這正是HJ一直以來較受歡迎的作品如〈阿爾法早餐〉(Breakfast, Alpha,1884 );或另一幅呈現HJ家族女性參與打獵娛樂活動〈城堡谷〉(The Castlevale,1884 )。至於受歡迎的理由?在我看來可能的原因之一,是拓殖者們的後代對此景的歷史感到懷舊與親切。

然而不只上述這樣的主題,HJ這批水彩素描更罕見地出現許多畫面主角近距離、或直視畫家的第一民族(First Nations peoples)身影的作品,當中包括一位原住民年輕母親哺乳嬰孩的肖像,以及有老有少的第一民族家庭群像等。然而HJ的這些作品很少被展出,其中甚至有些創作中斷的作品,例如〈原住民女子(未完成)〉(Aboriginal Girl (Unfinished), c. 1884 ),女子定眼看著畫家(觀眾),身上的留白乍看以為是披巾或毯子,細看才發現鉛筆勾勒出一位抱在懷裡的孩子(左方也似乎原本也尚有一人)。不禁使人好奇,HJ是因為什麼影響而放下畫筆和顏料?中斷後又為何不再繼續完成?無論研究者如何臆測各種原因,我們看到的都是HJ面對被畫者所展現的躊躇(與可能的溫柔)。

Harriet Jane Neville-Rolfe,〈原住民女子(未完成)〉(Aboriginal Girl (Unfinished)),約1884。

有意思的是,前文提到的〈城堡谷〉(The Castlevale,1884 )是一幅HJ描繪家族女性參與打獵娛樂活動的畫作,然而同名作品尚有另一幅〈城堡谷〉(Castlevale,1884 ),乍看之下同樣是描繪一家人的休閒時光,不過是第一民族的身影——有老有少、披著毯子、或坐或臥在一片樹林前的紅土上,土地上升著兩落營火。

Harriet Jane Neville-Rolfe,〈城堡谷〉(Castlevale),1884。

策展人Geraldine Kirrihi Barlow再一次直抒己見提出:乍看之下我們以為那是正在消磨時光、閒逸休息的一家人,但靠近仔細觀察卻令觀者難以肯定,究竟畫作中的人物展現的是哀慟或是輕鬆?在澳洲當時是一段混亂動盪的時代,由於外來者引入的陌生疾病,第一民族由於疾病、死亡、移住政策的人口數急速減少(註2)。

不同於前一個展間的油畫(完成度雖高卻包裝著畫家對於豐饒大地的想像),HJ的素描在當代澳洲第一民族的眼中看來是倍感真實的。第一民族當代藝術家Vernon Ah Kee在一場訪談中這樣形容她的作品(註3):「這些〔畫作中的〕黑人活著、呼吸著、坐著、站著,他們彼此交流著,他們過著我們如今也熟悉的那種生活方式。」(And these black fellas they have this life that we recognize, and they're alive and they're breathing and they're sitting and standing and engaging with each other. )

HJ看似「輕描淡寫」(如字面意義)的水彩素描,在這座歷史久遠藝術文化機構展間一小角,卻能巧妙地帶出全新的對話與觀看視角。透過她的作品,我們窺見了十九世紀澳洲的多重面貌:從寧靜安和的寫生作品到充滿衝突與血腥的拓殖歷史,再到展示了第一民族生活真實面貌的水彩素描。這些作品不僅是藝術的展現,更是時代的見證,將困難的歷史真相呈現在觀眾眼前,靜待後人的關注與思考。

註1:筆者於2023年7月間參觀此展覽,該展位於QAGOMA常設展廳一角,展期為2023年6月至2024年1月,可參考《PLENTY 豐盛》一展之該館收藏。

註2:DIDACTIC: Harriet Jane Neville-Rolfe. Geraldine Barlow, QAGOMA, Brisbane, Australia.

註3:由Rebecca McIntosh於2023年於展間進行的採訪並整理為〈Plenty: Complicated. A conversation with Vernon Ah Kee.〉一文。

(本文作者為史前館遺址發展組助理研究員)