考古探索

動物也要考古?(上)

考古遺址出土的動物骨骼遺留通常是破碎不全的,且因為埋藏環境、不同骨骼的構造、或受生物擾動、發掘方式等等後期影響,有些骨頭出土時會更加殘破不堪。這時最困擾的莫過於現場的發掘人員,在想盡辦法將遺留完整取出同時,免不了會產生一個疑問:這些東西真的有研究價值嗎?

動物考古學是什麼?

考古學是一門透過研究物質遺留或人類遺骸來討論過去人類生活與文化內涵的學問。遺物種類多元,除了人為製作的文物例如陶瓷器、石器、玻璃、玉器、金屬、骨角器等等,另有與人類生活相關的生態遺留如種子,以及如貝殼或骨骼等的動物遺留。針對不同遺物的特性,考古學領域內發展出多種不同研究方法,某些主題深化後便有了特定的名稱,動物考古學便是其中一例。

動物考古學(zooarchaeology 或 archaeozoology)顧名思義是以動物相關的遺留為主要研究對象,其核心精神在於探討人與動物的多元關係,以及這些關係之於人類行為轉變以及自然生態的影響(Reitz and Wing 2008)。人與動物可以有哪些關係?從長遠的歷史來看,食物、工具、商品、寵物等等都是,可以包含但又不限於這些例子。這些案例有哪些考古證據呢?又該如何研究?為避免篇幅過長,本文首先想分享的是前兩點。

食物

同大自然食物鏈中的獵食者一樣,人類自古以來便有獵食野生動物的行為。獵食以維持營養需求可以被視為人與動物間最基本的關係(Reitz and Wing 2008)。迄今為止的考古證據表明,史前人類已懂得製造工具來取得並處理動物資源。那麼史前人都利用了哪些動物呢?總量大概有多少?他們如何處理獵物?

首先,考古學家可以從不同動物的骨骼辨認物種種類,再結合層位脈絡或其他背景資訊,可推測被史前人類食用的動物可能有哪些;接著,以每個骨骼部位在個體內的固定數量(如頭骨只有一個、肱骨有一對)能夠大致估算遺址內每種動物的最小個體數(Minimum number of individual,簡稱MNI),這為研究遺址的性質(如是否為聚落)提供一種判斷依據。

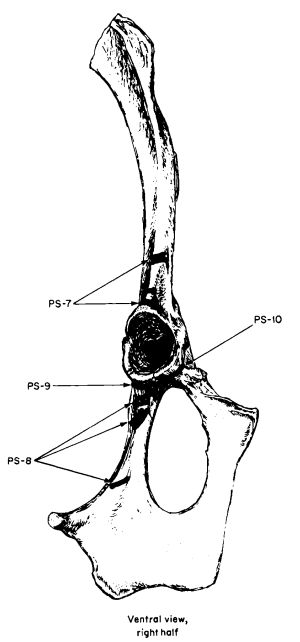

另外,透過觀察骨骼的狀態,如破碎方式或程度、表面有無砍切痕、燒炙、咬嚙或消化等生物影響,對於推測過去人類的行為模式也同等重要。以砍切痕為例,依照其型態及在骨骼上的位置可以推測處理獵物所使用的工具及方式。美國考古學者 Lewis Binford 在 Bones, ancient men and modern myths(1981)一書中詳細紀錄了阿拉斯加原住民因紐特人(Inuit)處理獵物的流程,以及過程中在骨骼上留下的砍切痕型態及位置,時至今日仍然是研究古代生業經濟非常重要的參考文獻。

Lewis Binford (1981)紀錄因紐特人處理馴鹿後腿的方式(左,第114頁圖4.23),以及施作過程在骨盆上留下的切痕位置(右,第113頁圖4.22)。

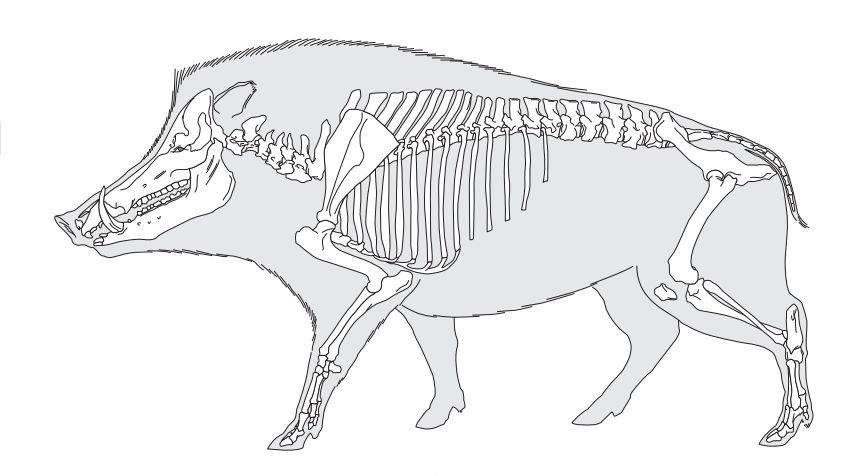

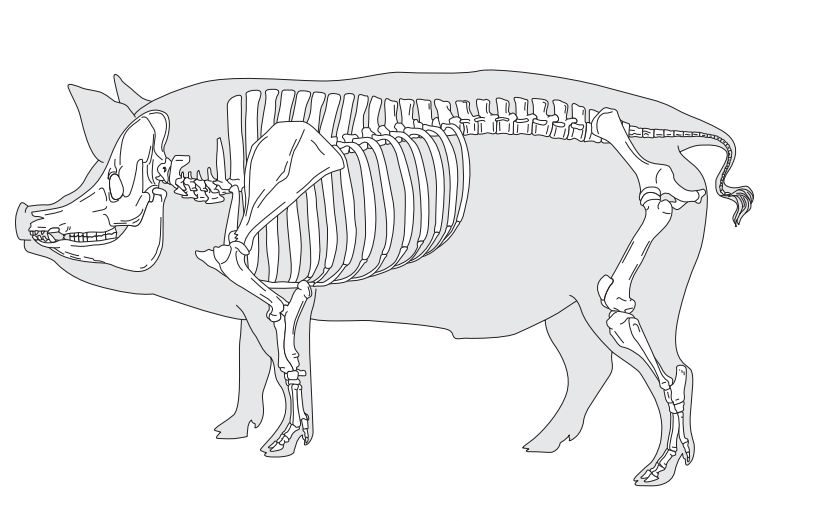

隨著時間推移,人對動物的獵食行為漸漸發展成對某些動物的馴養(domestication)。這種轉變發生的真實契機可能永遠無從得知,但不可否認,過程一定漫長且循序漸進(Zeder 2006)。從野生到家養的演化對這些動物的生理構造產生極大影響,如何從骨骼遺留分辨這兩種狀態便成為動物考古學研究的一大課題,主要分析面向包含物種的年齡與性別組成、體型、骨骼型態、病理現象等。但由於馴養是一個長期的轉變過程,同一種動物在不同年代、不同地區或不同畜牧方式下,可能因不同馴化程度而表現出多元的特性,亦有可能發生家養動物因脫離人類聚落重新「野化」並繁衍後代。種種複雜因素大幅增加了判斷家養與否的困難度。

近年來由於科技進步,許多科學分析方法也開始納入相關研究,例如分析野生與家養物種的 DNA 組成,若跨區大量取樣便能推測家養物種的起源與擴散路;或者以穩定同位素分析區別野生與家養物種的飲食內容或生長環境,也可以反推人類對家養物種可能採取的畜牧措施。

野豬(左)與家豬(右)的骨架比較,可以發現兩者的頭骨形狀有明顯不同,四肢骨的長度也有微妙的差異。(圖源:Carpentier and Coutureau 2004)

工具

人類對動物的畜牧行為除了滿足生理需求之外,特定動物的經濟價值也在不同面向脫穎而出。舉例來說,羊和牛除了都能提供肉品與奶水外,人類也開始應用前者身上的絨毛製衣,並利用後者為替代勞力。這些次級產品經過大量生產後或可成為交易的商品,為人類帶來實質的經濟效益。這種行為模式的轉變由史前經濟學家Andrew Sherratt (1981, 1983)定義為二次產品革命(Secondary Product Revolution)。

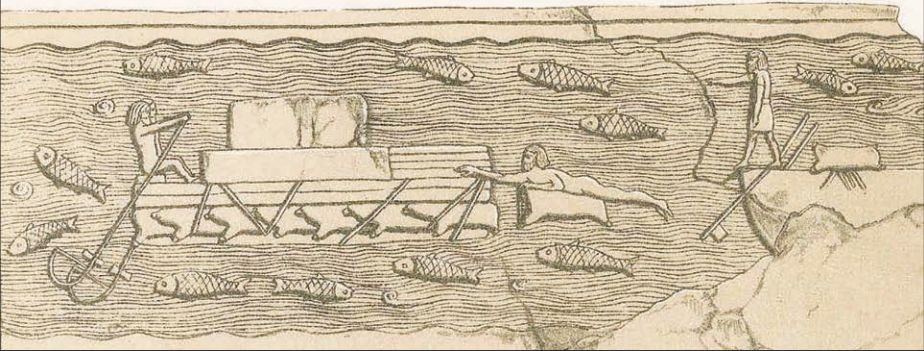

為探討不同經濟結構與遺留組成的關聯,Sebastian Payne(1973)提出了在有目標產品的經濟結構下牲口的群體結構模型,以羊可提供的三種產品(羊肉、羊奶、羊毛)為例,並且將模型套用在西亞考古遺址出土的羊骨遺留研究中。當然,羊的應用遠不只這些,例如羊皮也可以用來製作皮筏、帳篷、皮袋等用品;羊糞可以作為燃料或堆肥使用;羊油有治療及護膚的功效;傳統中醫也有將羊角磨粉入藥的做法。但是這些應用很少能夠留下直觀的物理證據,難以單純靠考古出土的遺留得知。在此情形下,民族誌、圖像誌、歷史紀錄、人類學研究等相關文獻便成為了重要的參考資料,如同上一段提到的Binford對於因紐特人處理獵物的紀錄一樣,能為動物考古學研究提供不同的思考方向。

尼尼微古城牆上年代約在西元前704-681年的壁畫,可以看見亞述人使用山羊皮筏運送物資(截自Hnaihen 2020第149頁圖9,原圖取自Layard 1853圖板13)。

另一方面,無形的勞力輸出對動物的生理狀況有顯著的影響,時間足夠長的話在骨骼上有可能留下病理痕跡。例如,長期當作農耕勞力或貨物拉力的牛隻,腳部可能產生關節炎或骨骼形變;牛軛的使用也可能在牛角甚至頭骨上產生壓迫並留下痕跡。常作為交通工具的馬匹,在牙齒上可以觀察到因使用馬轡造成的磨損,背部因長期的騎乘壓迫可能產生脊椎退化的現象(Bartosiewicz and Gál 2013)。

需要注意的是,推測骨骼上觀察到的病理痕跡是否由勞作產生需要考慮多面向的資訊,如個體的物種、年齡、性別、遺留出土的脈絡、歷史背景等等,原因在於造成同一種病理痕跡的成因可以有好幾種。因此上述的舉例即使在特定的遺址脈絡裡成立,也不代表放諸四海都可以作為佐證。

長期用於耕作的牛隻(左)與作為交通工具的馬匹(右)在骨骼上都可能觀察到病理痕跡(照片為作者自行拍攝於埃及與德國)。

迄今為止已經被人類馴養的動物相對野生的物種還是少數,那麼其他野生動物就沒有食用以外的價值嗎?顯然不是這樣的。例如,鹿在嚴格定義上來說並非被馴養的動物,但長久以來鹿之於人也有著不僅僅是食物的利用價值。坐落在英國北約克郡的 Star Carr 考古遺址距今約有一萬年以上的歷史,是歐洲最具代表性的中石器(Mesolithic)時代遺址之一。在這裡進行的考古發掘最早始於1940年代,並且持續了約莫半世紀的時間,針對出土文物的研究如今還在進行。該遺址所有文物中最特別的是由歐洲紅鹿(Cervus elaphus)頭骨加工而成的頭飾,共有21件出土,在整個歐洲地區是極為罕見的發現。這些頭飾的功能眾說紛紜,目前主流的兩個推測分別為:(一)為了狩獵紅鹿所需的偽裝,或(二)具宗教意義的祭祀用器具。無論哪一個用途為真,這些頭飾是經過人為刻意加工的成品是不爭的事實,顯示紅鹿之於這個地區中石器時代的人類可能具有重要意義。為還原頭飾的製造過程以及設計意義,英國約克大學透過雷射掃描紀錄頭飾上的加工痕型態及位置,試圖以實驗考古學的方式重現(可點擊以下連結觀看解說影片:Mesolithic Frontlets at Star Carr,須注意影片可能含有不適畫面)。

臺灣原生環境裡也存在著許多鹿科動物,如台灣梅花鹿、水鹿、羌和已經滅絕的獐,在考古遺址中多少都可以見到鹿科動物遺留的出土,其中也不乏刻意加工的文物。以南科考古遺址為例,除了大量的肢骨遺留,也發現加工過的鹿角遺留。少數製作精良且具代表性的如蔦松文化的鹿角刀柄,以及西拉雅文化的骨骼(這兩件文物都可以在南科考古館的常設展廳看到喔),其完整度及數量在南科眾遺址中非常少見,推測可能與前述鹿骨頭飾一樣具有特殊的文化意義(未完待續)。

南科考古館藏蔦松文化鹿角刀柄(左)以及西拉雅文化的骨骰(右)都是使用鹿角製作的珍貴文物(照片為作者自行拍攝於南科考古館)。

參考文獻

Bartosiewicz, L. and Gál, E. 2013 Shuffling nags, lame ducks: the archaeology of animal disease. Oxford and Oakville: Oxbow Books

Binford, L. 1981 Bones, ancient men and modern myths. California: Academic Press

Hnaihen, K. H. 2020 River Transport in Mesopotamia (5900–539 BC). Światowit, 59: 141-151. doi: 10.31338/0082-044x.swiatowit.59.8

Layard, A. (ed.) 1853 A second series of the monuments of Nineveh: including bas-reliefs from the Palace of Sennacherib and bronzes from the ruins of Nimroud; from drawings made on the spot, during a second expedition to Assyria. [Digitalised] London. doi: 10.11588/diglit.3607

Makarewicz, C., Arbuckle, B., and Öztan, A. 2017 Vertical transhumance of sheep and goats identified by intra-tooth sequential carbon (δ13C) and oxygen (δ18O) isotopic analyses: Evidence from Chalcolithic Köşk Höyük, central Turkey. Journal of Archaeological Science, 86: 68-80. doi: 10.1016/j.jas.2017.01.003

Payne, S. 1973 Kill-off patterns in sheep and goats: the mandibles from Aşvan Kale. Anatolian Studies, 23: 281-303. doi: 10.2307/3642547

Reitz, E. and Wing, E. (eds.) 2008 Zooarchaeology, 2nd edn. New York: Cambridge University Press

Sherrett, A. 1981 [1997] ‘Plough and pastoralism: aspects of the secondary products revolution.’ In Sherrett, A. 1997 Economic and society in prehistoric Europe: changing perspectives. Edinburgh: Edinburgh University Press, pp. 158-198

Sherrett, A. 1983 The secondary exploitation of animals in the Old World. World Archaeology, 15: 90-104. doi: 10.1080/00438243.1983.9979887

Zeder, M. 2006 ‘Pathways to animal domestication.’ In Gepts, P., Famula, T., Bettinger, R. et al. (eds.) Biodiversity in agriculture: domestication, evolution, and sustainability. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 227-259

網路資源

Carpentier, C. and Coutureau, M. 2004 ArchéoZoothèque. [Website]. Available[Accessed Feb 01 2024]

Star Carr. 2016 Mesolithic Frontlets at Star Carr. [Vedio]. Available[Accessed Feb 15 2024]

Star Carr Archaeology Project. 2007 [Website]. Available[Accessed Feb 15 2024]

國立臺灣史前文化博物館南科考古館 2019 [Website]. Available[Accessed Feb 15 2024]

(本文作者為史前館南科館管理中心研究助理)